Dans L’hypothèse autonome, qui vient de paraître aux éditions Amsterdam, Julien Allavena propose un retour original et foisonnant sur l’histoire du mouvement autonome, dont l’actualité récente, marquée par la résonance médiatique de phénomènes tels que les cortèges de tête ou les zones à défendre, semble être le théâtre d’une sorte de réincarnation. Julien Allavena s’attache d’abord à en retracer la généalogie historique, du syndicalisme d’action directe de la fin du XIXème siècle aux grèves sauvages de l’ouvrier-masse italien. Il articule ensuite une analyse transnationale de l’autonomie des années 1970, à travers une multitude d’exemples et de sources parfois rares permettant d’y donner corps : luttes anti-nucléaires et mouvement des squats en Allemagne, auto-réductions, émeutes métropolitaines ou encore expériences de libération féministe en Italie, sans oublier les tentatives d’organisation de l’autonomie française. Au-delà des différents modes d’incarnation de cette « hypothèse autonome », Julien Allavena s’attache surtout à « pointer les limites qu’elle a historiquement rencontrées et contre lesquelles elle continue de buter aujourd’hui, sous la forme de contradictions insurmontées ».

Dans l’entretien qui suit, nous avons souhaité déplier avec lui certains des traits saillants de son interprétation de la séquence autonome, clarifier quelques points de divergence et, on l’espère du moins, ouvrir à de nouvelles pistes de réflexion pour le présent.

ACTA : Il y a en France depuis quelques années une véritable effervescence éditoriale et intellectuelle autour de l’histoire de l’autonomie italienne, jalonnée par un certain nombre de publications, de traductions, de débats et autres séminaires publics. Dans la mesure où cette effervescence a inspiré en partie ta propre formation politique, quel était pour toi l’enjeu de l’écriture de ce livre ? Quelles sont les raisons qui t’ont poussé à apporter en quelque sorte ta pierre à l’édifice ?

Julien Allavena : Au départ il y a une situation paradoxale. On est au début de l’été 2019, je traîne dans tout ça, cette effervescence dont tu parles, depuis 2016, depuis que certains segments du mouvement contre la « loi travail » ont repris et mis en avant le syntagme « autonomie » donc, et qu’on est un certain nombre à se plonger dans l’histoire de la séquence italienne. Mais surtout, à ce moment-là, ça fait quelques mois que j’en ai marre. Les réunions pourries qui n’en finissent pas et ne mènent à rien, l’éternel retour des mêmes manifs dont on ne voit plus la raison d’être, les rapports de merde entre militants, surtout chez les intellos, qui sont dignes des petites rivalités de collégiens, la déception aussi, violente, après l’essoufflement des gilets jaunes, alors que quelques mois plus tôt on avait assisté à du jamais-vu… Donc à ce moment-là j’essaie surtout de retrouver des moments de vie dissociés de tout ça, de faire d’autres choses, quitte à admettre certaines ruptures interpersonnelles. Et donc alors que je suis en plein dans ce reflux, dans ce que les sociologues appellent le « désengagement », les gens qui animent Amsterdam et qui avaient lu les quelques articles que j’avais faits sur internet me commandent l’écriture du livre. Ils sont très sympas, alors je dis oui, spontanément. Mais intimement donc, ça arrive parfaitement à rebrousse-poil. Je n’ai, pour reprendre ton terme, aucune raison pour apporter une pierre à un édifice dont je cherche la sortie de secours. Au début j’hésite, je relis des trucs, j’y cherche un sens nouveau. Puis je commence à écrire sans trop y croire, un peu mécaniquement, en reprenant d’abord certains schémas un peu tout faits, qui circulaient déjà.

Je me dis qu’il y a peut-être quelque chose à écrire comme une « contre-histoire » de l’autonomie, qui ne cède pas à la facilité, qui ne soit pas le texte que tout le monde attend, celui qui dirait juste que c’est génial de péter des trucs tous les week-ends et qu’il faut se contenter de continuer comme ça ad vitam aeternam parce que la référence à un mouvement historique le légitime. Je ne dis pas qu’il faut pas péter des trucs hein, mais que c’est quand même mieux quand ça intervient dans une ambiance propice à ce que ça participe d’une libération collective réelle. Sans quoi ça devient un simple hobby.

Sauf que, quand j’en arrive à ce qui était alors le troisième chapitre, qui est maintenant le quatrième après réagencement, je rouvre certaines archives que je n’avais fait que survoler jusque-là, j’en découvre d’autres, et je prends une claque. C’est donc le chapitre qui parle des féminismes autonomes et du mouvement de libération homosexuelle italien, et j’y découvre quelque chose comme une voie non empruntée par la majorité des autonomes, celle en quelque sorte des vaincu-e-s parmi les vaincus qu’ils sont. Avec tout un autre rapport à la conflictualité, à la politique, aux relations entre personnes engagées dans un processus de lutte, que celui que je voyais autour de moi ces dernières années. Et donc je me dis à ce moment-là (on doit être vers la fin de l’automne 2019) qu’il y a peut-être quelque chose à écrire comme une « contre-histoire » de l’autonomie – même s’il n’y avait pas vraiment d’histoire à proprement parler, je veux dire pas d’historiographie officielle – en tout cas quelque chose qui ne cède pas à la facilité, qui ne soit pas le texte que tout le monde attend, celui qui dirait juste que c’est génial de péter des trucs tous les week-ends et qu’il faut se contenter de continuer comme ça ad vitam aeternam parce que la référence à un mouvement historique le légitime. Je ne dis pas qu’il faut pas péter des trucs hein, mais que c’est quand même mieux quand ça intervient dans une ambiance propice à ce que ça participe d’une libération collective réelle. Sans quoi ça devient un simple hobby.

Donc je continue la recherche sur cette voie, à prendre un peu les choses à rebrousse-poil, tout en étant fidèle à ce qu’elles portaient de positif malgré tout, mais en m’intéressant davantage à leur limites internes, intrinsèques. Et notamment, pour continuer sur cet exemple, au fait que l’expérience de libération féminine et homosexuelle – qui avait elle-même ses limites – est restée ignorée de la plupart des autres autonomes, qui rejetaient en plus de quoi, d’après les témoignages, la « dépatriarcalisation », y compris des hommes, dont cette dynamique était porteuse. Et au fil de ma recherche, je crois y voir l’une des raisons pour lesquelles tout ça finit dans la douleur, et d’une certaine manière continue aujourd’hui de se développer dans la douleur. Certes dans une douleur moins tragique que celle qu’a provoquée la fin de la séquence italienne, mais dans une forme de malaise disons, et dans un climat souvent oppressif.

De là donc, à partir de ce chapitre, je trouve une sorte de motivation personnelle : ajouter à mon désaveu affectif une désillusion théorique. Non pas en forçant les choses, en cochant des cases, mais en enlevant les lunettes de la scolastique militante, en essayant de traiter avant tout la façon dont tout ça a pu être vécu par celles et ceux qui y participaient. Puis en reconstruisant une analyse plus abstraite à partir de ce qu’on peut comprendre de ces joies et de ces déceptions. L’éditeur a bien aidé, en m’encourageant à partir à chaque fois de faits précis pour ensuite élargir le propos, de sorte que ce qui était au départ une méthode de pédagogie de la lecture est devenu un registre d’écriture. Si j’avais pris plus de temps, j’aurais peut-être encore plus forcé le trait, en allant plus loin dans la recherche de matériaux, pour proposer quelque chose comme une véritable « histoire sensible » de l’autonomie. Mais finalement, certains acteurs historiques l’ont fait eux-mêmes, Alessandro Stella par exemple, dont le bouquin est vraiment très bon, et c’est mieux comme ça.

Donc, si je dois finalement identifier quelque chose comme une raison d’écrire ces 250 pages, je dirais que c’était comme une forme d’exorcisme. Le bouquin est à mes yeux loin d’être ce que j’espère d’un bon livre, mais au moins le processus d’écriture a parfaitement tenu ce rôle.

ACTA : Ton livre est tout entier hanté par la défaite de l’autonomie historique, dont tu tentes d’identifier les causes politiques intrinsèques, au-delà des persécutions judiciaires et de l’écrasement répressif (c’est d’ailleurs selon moi ce qui contribue à l’originalité du livre). Tu proposes de désigner par la formule « sécession sans subsistance » ce que tu appelles la « contradiction primaire » de l’autonomie. Qu’entends-tu par là ? Si comme le soutient Negri dans Domination et sabotage « la libération est impensable sans un processus qui construit la positivité d’un nouveau mode de production collectif sur la négativité de la destruction du mode de production capitaliste »1, en quoi l’autonomie a-t-elle échoué sur ce terrain ? Pourquoi n’a-t-elle pas été capable de déployer un rapport autre que purement négatif à la question productive ? Peux-tu dire deux mots de l’écueil inverse (« subsistance sans sécession ») qui selon toi a caractérisé l’autonomie allemande ?

Julien Allavena : Oui je trouve que dans la plupart des autres sommes disponibles, l’écrasement du mouvement apparaît sous la forme d’un deux ex machina, d’un événement qui arrive de nulle part, et qui contraste alors avec la description enthousiaste de la puissance qui aurait caractérisé le mouvement jusque-là. On se demande : pourquoi ont-ils perdu s’ils étaient si forts ? J’ai plutôt essayé, à rebours de ça, d’identifier des faiblesses, des « vices d’origine » comme dit Guattari, qui ont rendu la défaite possible.

Par rapport à la phrase de Negri que tu cites, eh bien justement, le processus de construction de la « positivité » a visiblement manqué. Et d’une certaine façon, surtout sur la fin de la séquence italienne, la négativité de la destruction n’a pas porté sur le « mode de production capitaliste » à proprement parler, mais sur des cibles plus secondaires – Aldo Moro, pour citer l’exemple le plus connu. Donc « sécession sans subsistance », ça veut dire destruction sans construction aboutie. Il y a eu construction, certes, de groupes, d’espaces, de revues, de modes de vie, mais pas d’un « nouveau mode de production collectif », tout au plus de modes de circulation et de consommation, d’appropriation aussi. Ou alors peut-être à la marge, et mal documenté. Tandis que la production capitaliste, et son rôle en tant que fondement matériel de l’État répressif, puisque celui-ci capte une partie des richesses produites pour persister, sont quoi qu’on en dise restés peu perturbés. On pourrait ainsi opposer à une vision trop enthousiaste la simple consultation des statistiques de l’économie du pays à cette époque, qui connaissait certes le reflux de ces années-là, mais rien de catastrophique non plus.

Il y a eu construction, certes, de groupes, d’espaces, de revues, de modes de vie, mais pas d’un « nouveau mode de production collectif », tout au plus de modes de circulation et de consommation, d’appropriation aussi. Ou alors peut-être à la marge, et mal documenté. Tandis que la production capitaliste, et son rôle en tant que fondement matériel de l’État répressif, puisque celui-ci capte une partie des richesses produites pour persister, sont quoi qu’on en dise restés peu perturbés.

Il s’ensuit qu’on a donc un mouvement qui, un peu comme dans certains cartoons, arrive au bout de la falaise et continue de courir en avant sans se rendre compte qu’il y a le vide en-dessous. Le vide, c’est l’absence de bases qui formeraient un territoire socialement, politiquement et économiquement libéré, déjà porteur d’un communisme plus abouti, sur lequel s’appuyer pour détruire, et qui serait le premier pôle du processus que décrit Negri. Ça, les autonomes n’ont jamais vraiment cherché à le mettre en œuvre, malgré les propos théoriques pouvant aller dans ce sens. D’ailleurs je reprends beaucoup dans le livre l’expression de « communisme immédiat », mais il faut la comprendre comme une tension, un effort, pas comme une entéléchie. En fait, ces derniers temps je me dis qu’un modèle de ça, qui a certes mal tourné, mais dont l’étude peut être intéressante pour comprendre comment ça a été possible, c’est la révolution chinoise, ses premiers temps, avant la conquête définitive du pouvoir, dans sa facette communarde et productive.

Alors, pourquoi les autonomes ne sont pas allés jusque-là ? A posteriori, ça m’apparaît lié à un vice de forme du refus du travail, confondu avec un refus de l’activité productive tout court, à grand renfort de la contre-culture de l’époque, qui glorifiait la transgression par les nouveaux loisirs. À vrai dire, avec ma formation très situ, je suis le premier à être séduit par ce refus du travail finalement quelque peu aristocratique – paradoxalement, puisqu’en Italie il s’était manifesté très largement dans le mouvement ouvrier, contrairement au cas des situationnistes français qui étaient plutôt des bohèmes. Je crois d’ailleurs me souvenir d’un endroit où Tronti compare les ouvriers-masses à des aristocrates… Mais donc l’attraction que ça a sur moi me fait me dire que le problème n’est pas réglé. Il y a néanmoins des formes de dépassement, comme je l’écris, dans des espaces influencés par la ZAD notamment, qui réhabilitent le rôle possiblement révolutionnaire des activités manuelles.

Alors, pourquoi les autonomes ne sont pas allés jusque-là ? A posteriori, ça m’apparaît lié à un vice de forme du refus du travail, confondu avec un refus de l’activité productive tout court, à grand renfort de la contre-culture de l’époque, qui glorifiait la transgression par les nouveaux loisirs.

« Subsistance sans sécession » c’est donc, comme l’expression l’indique, l’inverse : quand on a tellement œuvré à construire un mode de production alternatif qu’on en a oublié, ou alors complètement dissocié, la question de la destruction. Et encore je dis alternatif parce que c’est le mot consacré, mais comme le relèvent des textes des autonomes allemands eux-mêmes, il n’y a tout au plus que le procès de travail qui est alternatif, avec des formes de collaboration horizontale, inspirées du coopérativisme ; le reste relève de l’économie capitaliste ordinaire. C’était déjà ce que les autonomes français, notamment ceux du groupe Camarades qui ont beaucoup écrit là-dessus, rejetaient dans l’expérience autogestionnaire de Lip. Non seulement ça peut difficilement entrer dans une dynamique révolutionnaire, parce que ses conditions de subsistance restent dépendantes du marché, mais en plus c’est souvent synonyme d’auto-exploitation. Il existe d’ailleurs aujourd’hui toute une sociologie critique des « scop » françaises.

Bref, si on reprend ta citation de Negri, que j’aurais d’ailleurs dû faire figurer dans l’ouvrage, ça dessine un processus révolutionnaire idéal qui est comme une pièce à deux faces : les italiens ont retenu la pile, les allemands la face, mais il a manqué une conjonction des deux dynamiques. Il y a des raisons culturelles à cela, celles sur lesquelles j’insiste parce qu’il est à ma portée de les analyser, mais peut-être aussi des raisons infrastructurelles, des déterminations socio-économiques plus larges, mais ça dépasse mes compétences.

ACTA : Tu interprètes l’occupation de l’usine FIAT-Mirafiori en 1973 comme un « tournant tactique radical : le communisme peut ne plus seulement être la fin de la lutte mais aussi son moyen. […] C’est toute la question de la transition qui s’en trouve ainsi reformulée ». Cependant, n’opères-tu pas une séparation trop rigide entre un processus de construction et d’expérimentation du communisme hic et nunc qui n’aurait qu’à élargir progressivement sa portée et un « moment de rupture » devenu prétendument obsolète ? Si l’on se penche sur les textes issus de l’aire de l’autonomie organisée, on remarque que la question de la « rupture » est au contraire constamment mise sur la table, comme ce qui permet de « ratifier les contenus émancipateurs qui se sont développés de manière moléculaire – à travers l’autonomie et le contre-pouvoir – dans le ventre de la vieille société », créant les conditions de leur « traduction en norme » et de leur « généralisation à tout le corps social »2. La fonction « de type parti » est d’ailleurs souvent définie par l’organisation de cette rupture (que le mouvement à lui seul serait incapable d’assumer). Bref, ne penses-tu pas qu’il faille envisager l’hypothèse stratégique de l’autonomie de manière moins linéaire (ou accumulative) et davantage… dialectique ?

Julien Allavena : Disons que si l’on imagine un processus révolutionnaire ou si l’on reprend l’étude de ceux qui ont historiquement abouti, il y a, je l’écris d’ailleurs comme ça dans le livre, des seuils quantitatifs qui sont des sauts qualitatifs. La question de la transition, de l’accumulation, apparaît alors comme une suite de ruptures, ou de conquêtes.

Dans le livre c’est vrai que je grossis peut-être un peu trop le trait, jusqu’à laisser supposer la linéarité que tu critiques à juste titre. Mais c’est aussi un choix d’écriture, parce qu’on est aujourd’hui, dans le champ intellectuel radical en tout cas, en pleine contre-offensive paléo-léniniste. Par exemple Lordon – je ne le cite pas pour dire spécialement du mal de lui, mais parce que je le connais mieux que d’autres – s’emploie depuis deux-trois ans maintenant, à construire la thèse selon laquelle toute expérience un peu attirante est en fait le produit de la ratification d’un contrat étatique implicite – il faut lire la réponse que Baschet lui avait opposée sur le cas du Chiapas – et que donc rien de décisif ne peut en fait avoir lieu en dehors de la conquête institutionnelle. C’est celle-ci que j’entends dans le livre par le terme de « moment de rupture ».

Il y a des seuils quantitatifs qui sont des sauts qualitatifs. La question de la transition, de l’accumulation, apparaît alors comme une suite de ruptures, ou de conquêtes.

Il me semble au contraire que la réalité depuis bientôt quarante ans, c’est que la conquête institutionnelle n’est qu’un mirage dans le désert des luttes. Celles-ci sont faibles, alors on court vers ce mirage comme des assoiffés. Et puis évidemment à chaque élection le mirage s’évapore. Ou bien après l’élection : c’est le cas Tsipras. On peut bien sûr tirer plein de plans sur la comète en disant qu’il n’a pas bien fait ceci ou cela, que Varoufakis aurait été meilleur, etc., que c’est donc un problème de volontés. Alors que c’est un problème d’infrastructure : au niveau gouvernemental, on ne peut strictement rien mettre d’autre en œuvre que la politique actuellement partagée au niveau mondial, parce que, c’est une des grandes leçons de l’opéraïsme, l’État et l’économie forment ensemble un unique complexe de pouvoirs. Dans cette situation, c’est donc seulement de l’extérieur des administrations qu’on peut arriver à un semblant d’expérience libératrice. Bien sûr, avec les conditions actuelles de répression, ce n’est qu’un semblant, c’est là tout le problème, mais ce n’est pas en se tournant vers les vieilles lunes qu’on résoudra la question. C’est rassurant certes, mais je préfère moi faire face à une certaine angoisse qui va avec l’incertitude théorique qui affronte vraiment le réel.

Surtout que cette réflexion n’aboutit qu’à des slogans ou à de la théorie, et ce n’est pas un hasard si elle peine à se traduire en action. D’ailleurs, mais ça je préfère le développer un jour en discutant avec Lordon, quand je lis Vivre sans ?, je suis frappé par le fait que sa définition implicite de la politique est uniquement de nature langagière : est-ce que tel énoncé tient, est théoriquement valide d’un point de vue spinoziste ? Et jamais : qu’a produit en termes d’agencement réel tel énoncé ? « Soyons ingouvernables », ça peut certes à certains points de vue ne vouloir rien dire ; mais en quoi a abouti pragmatiquement le cortège de tête qui s’y est reconnu ? À une situation qui n’est certes pas un exploit, mais qui répond à une causalité qui n’est pas du tout spéculative.

On pourrait dire que l’enjeu de la dialectique dont tu parles, c’est qu’il y ait des ruptures qui n’aboutissent pas à de nouveaux ordres établis et rigidifiés. Mais à une sorte de concorde dans le désordre, pour reprendre un thème guattarien que j’aime beaucoup. En référence à certaines théories, on pourrait dire que ça signifie admettre la permanence de la guerre civile au sein même du processus révolutionnaire, ne pas chercher à l’annuler dans la politique.

Quand j’écris ces phrases dans le bouquin donc, en schématisant peut-être un peu trop, c’est parce qu’il s’agit implicitement de discuter ce discours auprès du lectorat qui n’est pas au fait des débats internes à l’intelligentsia autonome. En revanche, il y a à mon sens une ambiguïté dans la citation de Scalzone, qu’on retrouve d’ailleurs parfois chez Negri : qu’est-ce que ça veut dire ici « ratifier » ? Juste proclamer par la parole ou l’écrit, faire arriver les « contenus émancipateurs » à la conscience collective ? Ou édicter une nouvelle norme peut-être toute autant oppressante que l’ancienne, notamment à travers des dispositifs para-juridiques qu’imposeraient les contre-pouvoirs ? Et alors est-ce que ça ne signifie pas : on prend la même forme oppressive mais on en change le contenu – soit une variante sur le thème de la tragédie du socialisme historique ?

De là, on pourrait dire que l’enjeu de la dialectique dont tu parles, c’est qu’il y ait des ruptures qui n’aboutissent pas à de nouveaux ordres établis et rigidifiés. Mais à une sorte de concorde dans le désordre, pour reprendre un thème guattarien que j’aime beaucoup. En référence à certaines théories, on pourrait dire que ça signifie admettre la permanence de la guerre civile au sein même du processus révolutionnaire, ne pas chercher à l’annuler dans la politique. C’est peut-être idéaliste, une simple hypothèse de travail, mais ça le reste toujours moins que le paléo-léninisme contemporain dont je parlais.

ACTA : Je me permets ici une incise. Tu dis que tu interprètes le « moment de rupture » comme une « conquête institutionnelle ». Or l’exemple que tu cites me conduit à penser que par conquête institutionnelle tu entends en réalité : accession au gouvernement dans le cadre des institutions existantes. Je suis tout à fait d’accord que le problème n’est pas un problème de volonté individuelle mais de possibilité structurelle. Sauf que précisément : ta définition de la rupture comme conquête institutionnelle suppose une internalité aux structures et aux protocoles de l’État bourgeois… qui rend matériellement impossible cette rupture même. Il y a là pour le moins un paradoxe ! Lordon lui-même convient aujourd’hui du fait que « les expériences politiques passées s’ajoutent aux expériences de pensée présentes pour nous permettre de mesurer ce qu’il est permis d’espérer des procédures électorales dans le capitalisme quand c’est le capitalisme qui doit être mis en cause : rien. » Depuis au moins la commune de Paris nous savons ce que « moment de rupture » veut dire : non pas « prendre comme telle la machine de l’État et la faire fonctionner pour son compte », mais la « briser » (Marx). Ou pour citer à nouveau Domination et sabotage (que je mobilise à dessein afin de montrer à quel point ces problématiques étaient présentes au sein de l’aire de l’autonomie, du moins sa frange dite organisée) : « détruire la réalité du pouvoir en tant que revers de la forme-État capitaliste ; en d’autres termes, le renverser véritablement – non pas nominalement, mais substantiellement. » Bref, en toute rigueur le prolétariat ne peut occuper la place de la bourgeoisie, il doit subvertir cette place même – c’est cela qu’il faut entendre par « rupture », et non une simple permutation formelle au sein de structures institutionnelles intactes.

Pour revenir à l’idée de conquête et au problème de la transition. Tu fais référence à la révolution chinoise. En effet celle-ci prend la forme d’un processus révolutionnaire de longue durée (qui se développe à la faveur de conditions très particulières3, et par là même difficilement reproductibles), fondé sur un encerclement progressif des villes par les campagnes avec constitution de zones libérées au sein desquelles s’expérimentent – dès avant la prise du pouvoir central – des éléments de transformation sociale. Mais il est évident qu’une situation de double pouvoir (qu’elle soit ouverte ou latente) ne peut se prolonger indéfiniment. Ou bien l’État finit par écraser le camp révolutionnaire (c’est ce qu’il s’est passé en Italie) ou bien le camp révolutionnaire vient à bout de l’État et parvient à le renverser. Je suis parfaitement d’accord que ce moment de renversement (qui, dans le cas de la révolution chinoise, intervient à la toute fin du processus, en tant que moment purement formel en un sens, qui résulte de l’affaiblissement continu de l’État central, corrélatif de l’extension du pouvoir populaire) peut être lu comme un seuil quantitatif qui se transforme en saut qualitatif. Mais toujours est-il que ce seuil-là est nécessaire pour « ratifier », justement, les contenus émancipateurs qui s’étaient développés au cours du processus révolutionnaire et les « généraliser à tout le corps social ». Pour les « traduire en norme », c’est-à-dire en fin de compte : déraciner le droit bourgeois. Or à moins de considérer que l’État du capital et le régime de propriété dont il constitue le rempart sont ici pour durer (donc à moins de partir battu d’avance et de soutenir que le mieux qu’on puisse espérer c’est de retrancher d’éphémères interstices aux marges du monde tel qu’il est), je ne vois pas qu’il soit possible de faire l’impasse sur cette problématique.

Il y a ensuite une question d’un autre ordre, que tu soulignes à juste titre : faire en sorte que cette rupture transformatrice « n’aboutisse pas à de nouveaux ordres établis et rigidifiés ». Que le nouveau pouvoir issu de la destruction de l’ordre ancien tende vers son propre dépérissement plutôt que vers la reconstitution monstrueuse d’une nouvelle classe dominante et d’une nouvelle machinerie bureaucratique – c’est bien le principal problème irrésolu que nous lègue le XXème siècle. Je m’accorde totalement avec ton mot d’ordre : « admettre la permanence de la guerre civile au sein même du processus révolutionnaire ». Il est clair qu’un enjeu essentiel consiste à faire droit aux dynamiques de masse y compris en période post-révolutionnaire, plutôt que de chercher à asphyxier toute expression populaire indépendante par la fusion du Parti et de l’État (ce qui a été la voie soviétique). D’ailleurs, pour reprendre ton exemple historique, on remarquera que moins d’une vingtaine d’années après la prise du pouvoir central et la victoire définitive de la révolution chinoise en 1949 se déclenche la révolution culturelle (dont l’histoire demeure excessivement méconnue dans nos milieux, mais c’est un autre sujet), qui avait précisément pour objet de se mesurer à ce problème. On peut dire à ce propos, en citant de nouveau Lordon4 (et en bouclant ainsi la boucle), qu’elle a fourni, malgré ses contradictions propres, quelques précieuses pistes de réflexion : « Soit le mouvement révolutionnaire s’arrête, mais se figer c’est involuer, soit il se conçoit comme processus continué. Alors, toutes les positions de pouvoir installées, en tant que telles, sont à surveiller, et le cas échéant à attaquer. Tel est le sens même de la Révolution Culturelle conçue comme révolution permanente. »

Julien Allavena : Oui, ta nuance est bienvenue, tu as raison, il y a cette autre acception de la conquête du pouvoir : par l’extérieur, en somme, et admettant au besoin de faire un usage pragmatique et préalable du parlementarisme, comme l’ont fait les bolcheviks avant octobre 17. Si le modèle a sa logique implacable, que tu cites sous la forme du double pouvoir puis de la révolution permanente, ayant été théorisée et sédimentée depuis près d’un siècle, sa faisabilité est en revanche à interroger, aujourd’hui plus encore qu’hier. D’ailleurs, si déjà les bolcheviks n’ont pas pu appliquer la deuxième moitié de plan, ce n’est pas pour rien : il y avait une géopolitique qui rendait difficilement imaginable pour eux d’engager le dépérissement réel de l’État – de même pour la Chine maoïste d’ailleurs. La question géopolitique me paraît, soit dit en passant, être la grande absente des modélisations révolutionnaires, alors qu’elle s’impose dès lors que ces modèles passent par l’échelle de l’État. Il y a une sorte d’internationalisme à réinventer, qui pourrait être, ce qui n’est pas seulement un mauvais jeu de mots, quelque chose comme un « infranationalisme ».

D’une part, les populations européennes sont désormais presque complètement curialisées, tandis que les années 1960 et 1970 héritaient encore, dans leur imaginaire comme dans leur pratique, des luttes de partisans de la seconde guerre mondiale et des conflits de décolonisation ; de l’autre, la métropolisation a mis fin aux anciennes formes de vie urbaines, à tel point que la non-ville contemporaine est un dispositif gouvernemental à part entière, un espace que le pouvoir maîtrise bien mieux que ses habitants.

En plus, ce que le processus du double pouvoir suppose à terme, et qu’il a par ailleurs en commun avec l’autonomie, comme je l’écris dans le chapitre sur la séquence italienne, c’est une acception de la lutte de classe comme phénomène militaire. Or, avec la réalité des luttes contemporaines et surtout de la répression qui s’oppose à elle – sans parler de la répression potentielle qui pourrait être mobilisée en cas de sursaut insurrectionnel – il me semble très compliqué d’actualiser cette idée, tout droit sortie du XIXème siècle, d’une époque où le peuple pouvait être aussi armé que les forces de l’ordre, et surtout, les travaux sur 1848 le montrent bien, où c’était tout un maillage socio-urbain qui se mettait en branle contre le pouvoir. Ni cet accès aux armes, ni ce maillage ne sont d’actualité : d’une part, comme je le dis dans la conclusion, les populations européennes sont désormais presque complètement curialisées, tandis que les années 1960 et 1970 héritaient encore, dans leur imaginaire comme dans leur pratique, des luttes de partisans de la seconde guerre mondiale et des conflits de décolonisation ; de l’autre, la métropolisation a mis fin aux anciennes formes de vie urbaines, à tel point que la non-ville contemporaine est un dispositif gouvernemental à part entière, un espace que le pouvoir maîtrise bien mieux que ses habitants. D’où aussi la façon dont des théories et des pratiques issues des tendances les plus récentes de l’autonomie ont mis en avant la question de l’habitation comme condition préalable de toute politique possiblement subversive.

Et puis il y aussi un aspect d’ordre plus éthique. Il y a cette citation d’Ernest Cœurderoy, dans Jours d’exil, que je trouve fabuleuse : « Que les hommes ne fassent plus de révolution tant qu’ils n’auront pas appris à se passer du pouvoir ». Et ça, d’après ce que je vois autour de moi, c’est loin d’être gagné.

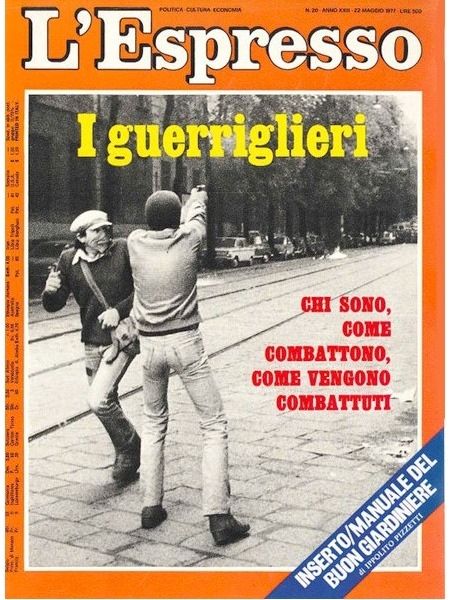

ACTA : Parmi les autres limites du mouvement autonome, tu pointes une tendance à la spectacularisation, qui n’a fait que s’accentuer au fil de la décennie des années 1970, et qui impliquait de mesurer toujours davantage la réussite ou la pertinence d’une initiative à l’aune de sa résonance médiatique. Alors que les technologies de la communication se sont développées de manière exponentielle au cours des dernières décennies, il semble aujourd’hui plus difficile encore de déjouer ce piège de la spectacularisation. Comment y faire face ? Quelles sont selon toi les coordonnées actuelles du problème ?

Julien Allavena : Oui la question se pose d’autant plus que ces dernières années, tout l’enjeu semble avoir été de sortir l’autonomie de l’ombre, de la doter à nouveau de médias, pour que les militants façonnent des représentations d’eux-mêmes qui leur soient fidèles, dans un contexte de riposte au délire sur l’ultra-gauche que le ministère de l’Intérieur avait sorti du chapeau en 2008 et que les journalistes et présumés experts avaient repris en chœur sans jamais ne serait-ce que consulter la page Wikipédia de l’ « ultra-gauche ». Ton site lui-même est évidemment partie prenante de ce processus.

Mais ce processus concerne donc la représentation, l’auto-représentation, dont on peut certes faire une critique situ assez enlevée quitte à se trouver coincé dans une valorisation de la confidentialité pour elle-même – ce vers quoi j’ai toutefois tendance à aller ces derniers temps, mais plus par sensibilité que par raisonnabilité. La spectacularisation c’est différent. Sans verser dans le commentaire debordien sophistiqué, il me semble qu’on pourrait la définir a minima comme une forme de représentation qui n’appelle qu’à fasciner, et à ce que par suite l’objet du spectacle soit reproduit dans la vie. C’est effectivement la logique qui a présidé à un certain usage des armes en Italie, où elle a rencontré un terrain fécond, sur fond de climat d’après-guerre et d’une Libération très particulière. La critique de la spectacularisation nous fait donc retomber sur des interrogations stylistiques et esthétiques, brechtiennes surtout. Je me suis d’ailleurs rendu compte que je citais beaucoup Brecht dans le livre, notamment ses poèmes, et Müller aussi, à la fin, mais c’est essentiellement par déformation professionnelle.

La grande interrogation brechtienne je crois, ce serait, pour le dire simplement : comment est-ce qu’on fait des images à la fois potentiellement populaires – dans le sens d’accessibles – et politiquement pertinentes, admettant donc une certaine complexité ?

La grande interrogation brechtienne je crois, ce serait, pour le dire simplement : comment est-ce qu’on fait des images à la fois potentiellement populaires – dans le sens d’accessibles – et politiquement pertinentes, admettant donc une certaine complexité ? Le problème c’est que quelques minutes sur les réseaux sociaux radicaux suffisent à se rendre compte que l’offre réside plutôt aujourd’hui entre du riot porn régressif et des ciné-tracts quasi godardiens et trop dandys – que moi j’aime beaucoup mais là aussi c’est une question de sensibilité, et il ne faut surtout pas que cette communication ne s’adresse qu’à des gens comme moi. Le problème du riot porn n’est pas tant, comme le pensent ceux qui le critiquent comme ils critiquent les jeux vidéo violents, qu’il appelle à être imité dans la réalité ; le problème c’est qu’il ne rend compte que de la violence de l’expérience émeutière. Alors que l’émeute, c’est aussi une solidarité, une composition collective, une harmonie, un tact, autant de choses qui sont absentes de ces images. Il faudrait pouvoir représenter ça aussi. Brecht le dit d’ailleurs : représenter un événement, ses conditions de possibilité et ses possibles devenirs dans la même image. Dans les années 1970, ça a existé, mais surtout sur le plan littéraire, beaucoup moins sur celui de la communication de masse initiée par les autonomes.

Après, je t’écris ça parce que je suis resté bloqué sur Brecht du fait de lectures marquantes il y a quelques années, mais je suppose que des spécialistes d’esthétique et de communication numérique diront des choses plus approfondies, exemples à l’appui, et on en aurait besoin.

ACTA : Tu identifies dans les luttes des sidérurgistes lorrains de 1979 le coup d’envoi symbolique d’un changement de phase, corrélatif de la restructuration post-fordiste. Depuis cette période, les luttes s’inscrivent dans ce que tu appelles un « cycle défensif », que nous ne parvenons toujours pas à dépasser. Celles-ci sont essentiellement déterminées, dans leur contenu, non plus par un quelconque « horizon post-capitaliste » mais par la défense de l’emploi et la sauvegarde des acquis. Les Gilets Jaunes n’échappent pas, selon toi, à cette impasse : « Aussi impressionnants qu’aient été les moyens mis en œuvre dans cette séquence, ils se résumaient en fin de compte à la mobilisation des anciennes formes de la révolution dans une visée qui demeurait elle réformiste » (arrimée à l’espoir d’une « restauration du compromis keynésien »). Les autonomes eux-mêmes sont pris, dis-tu, dans la « multiplication désespérée de violences émeutières sans autre horizon que de faire pression sur un pouvoir gouvernemental qui ne considère plus les manifestations ordinaires ». D’où que « la plupart des combats menés depuis les années 1980 interviennent d’emblée sur fond de défaite, pour négocier les conditions de leur défaite même ».

Dans le fond ce qui fait défaut aux mouvements de la dernière période, quelles que soient leurs différences morphologiques, c’est la présence partagée d’une hypothèse stratégique qui puisse leur permettre d’aller au-delà de la seule réaction aux initiatives de adversaire. Mais n’y a-t-il pas une sorte de décalage entre l’ampleur de ce diagnostic (fondé sur un constat de faiblesse, y compris numérique, du camp révolutionnaire) et les – rares – expériences que tu valorises dans la dernière partie du livre, qu’il s’agisse de la soustraction territoriale de type ZAD (dont tu reconnais par ailleurs qu’elle « ne dépasse visiblement pas l’espace des formes de vie rurales » et qu’elle demeure malgré tout contenue dans une certaine forme de marginalité) ou du registre de l’expérience « affinitaire » dont tu dis bien qu’elle se situe « à l’échelle de petits groupes », dans une perspective avant tout « interpersonnelle » et infra (ou extra) politique ?

Julien Allavena : Oui absolument, mais là-dessus ce n’est pas tellement ma faute. Ce n’est pas ma description qui est pauvre : c’est la réalité. Sinon à des échelles microscopiques, et selon une temporalité souvent éphémère, c’est la conservation des bribes de l’ancien État-providence qui motive presque toutes les luttes contemporaines. Étant donné la vulnérabilité économique dans laquelle la plupart des individus se trouvent aujourd’hui, impulser une plus grande offensivité signifierait pour eux courir le risque de perdre le peu d’appuis qu’il leur reste. D’où cette pusillanimité. D’ailleurs il y a à ce titre moins un décalage entre ce diagnostic et ce constat qu’une continuité : les luttes étaient déjà faibles avant, certes pas visiblement, mais essentiellement. Aujourd’hui elles le sont de façon criante.

Ce qui me paraît décalé, c’est plutôt, contrairement à ce que tu dis quand tu parles d’une hypothèse qui ferait défaut, l’existence persistante d’hypothèses grandiloquentes eu égard à cette faiblesse attestée. Il y a d’un côté un trop plein d’hypothèses stratégiques, de l’autre un trop peu de réalité potentiellement révolutionnaire. Il ne sert pas à grand-chose de jouer au chamboule-tout dans ce paysage théorique, puisque de toute façon il reste sur ses rails quoi qu’il se passe – les réponses théoriques aux gilets jaunes l’ont rappelé, puisque chacun essayait seulement de plaquer sa grille de lecture préétablie sur l’événement. La réponse pratique, s’il doit en survenir une, s’épanouira par définition en dehors de ce champ intellectuel-là.

C’est pour ça que je termine le livre avec cette dernière phrase indiquant que, quoi qu’il en soit, ce n’est pas un texte qui décide du cours du mouvement réel. J’ai l’impression qu’aujourd’hui, surtout dans le réseau des intellectuels radicaux avec lequel je peux être en contact, la théorie révolutionnaire fonctionne seulement comme un moyen de consolation et d’évasion par l’abstraction du réel, et de narcissisation bien sûr. Et évidemment, ça va de pair, il y a aussi les effets de champ, comme dirait Bourdieu, où chacun est surtout occupé à commenter et critiquer l’autre, de sorte que cette théorie-là s’autonomise de la réalité. Le problème c’est que, selon le mot de Marx, il était attendu qu’elle cherche plutôt à la transformer. D’ailleurs j’attends avec une certaine impatience et beaucoup d’humour le moment où mon livre sera la cible du petit jeu de massacre auquel s’adonnent les blogs des groupuscules gauchistes.

La formulation d’une hypothèse stratégique d’ampleur est indissociable d’un agencement collectif d’énonciation qui en soit déjà un début de réalisation, de façon à ce que la théorie tienne surtout lieu d’outil de réflexion dans une progression effective.

Pour revenir sur la maigreur des exemples ou tendances que je valorise, c’est aussi que je ne voulais pas faire une conclusion programmatique. D’abord parce que j’en serais bien incapable. Ensuite parce que ce genre de discours m’ennuie, et, je crois, ennuie tout le monde, sinon peut-être ceux qui ont le plus besoin d’être rassurés et de s’en tenir à cette sensation. Mais surtout parce que la formulation d’une hypothèse stratégique d’ampleur est indissociable d’un agencement collectif d’énonciation qui en soit déjà un début de réalisation, de façon à ce que la théorie tienne surtout lieu d’outil de réflexion dans une progression effective – et en ce qui me concerne je ne prends plus part à aucun agencement de cette sorte. Sans cet agencement, produire une hypothèse stratégique revient à se mettre dans la position d’une avant-garde qui se cherche un corps et jette des motions théoriques au visage du monde comme d’autres des bouteilles à la mer.

Enfin, une autre piste, que j’esquisse aussi en conclusion, pour éviter d’être focalisé et désespéré par ces quelques exemples microscopiques, ce serait d’abandonner ce que j’appelle dans le livre la forme bicentenaire qui a été donnée à l’idée de révolution, comme inversion des pôles dans une totalité, au profit d’autres schémas, qui ont à voir par exemple avec le séparatisme. D’ailleurs il y a quelques jours Macron a vilipendé les « aventures séparatistes », ce qui est très drôle, parce que c’est précisément la catégorie d’aventure qui désigne les seules réalités désirables dans la culture contemporaine. Mais cette conversion théorique et pratique, ça demande donc un deuil des vieux modèles, et comme tous les deuils, une certaine tristesse, que je crois insurmontable pour beaucoup. Peut-être que l’initiative viendra de personnes qui ne sont pas bloquées par ce deuil parce qu’elles n’étaient pas formées politiquement à être attachées à cette idée de la révolution. Il y a des travaux qui vont dans ce sens, par exemple ceux de Cyprien Tasset, sur ce qu’il appelle les « défections effondristes », avec des gens qui se mettent à transformer radicalement leur quotidien sans jamais avoir été en contact avec quelque socialisation radicale que ce soit.

ACTA : Je trouve très frappant le parallèle que tu dresses entre le 1973 italien et l’insurrection française de l’hiver 2018-2019. L’occupation de la FIAT en 1973 a cristallisé le gouffre qui ne cessait de se creuser entre la maturité du mouvement réel et la médiocrité des organisations existantes, précipitant la dissolution de la plupart des formations extra-parlementaires issues de 1969. De même le surgissement des Gilets Jaunes a révélé combien le monde militant, toutes tendances confondues, était à la traîne de la dynamique de masse. Mais si les partitini italiens sont entrés en 1973 dans une crise dont la plupart ne se relèveront pas, c’est aussi parce qu’une hypothèse de recomposition politique nouvelle voyait simultanément le jour, posant les bases de l’aire de l’autonomie. Aujourd’hui le passage de la crise à la recomposition semble beaucoup plus incertain, alors que des trotskystes aux autonomes toute la sphère gauchiste semble prise dans un processus de décomposition sans fin. Comment envisages-tu la phase de ce point de vue ?

Tu dis que l’autonomie a toujours tenu ensemble deux dimensions : « événementialité et immuabilité » (ce que dans Maintenant le Comité invisible nomme « attaque » et « construction »). Le problème ne vient-il pas du fait que d’une part la dimension événementielle se résume aujourd’hui essentiellement à une intervention émeutière en période de mouvement social et que d’autre part la dimension constructive, séparée de la précédente, se confond avec une sorte de désertion micro-collective ? Bref ne s’agit-il pas, pour citer Politica e rivoluzione5 de « retrouver enfin une mentalité politique, gagnante, majoritaire, attentive aux grands nombres, en enterrant la mentalité de ghetto idéal-désirante, existentialiste, sectaire et minoritaire » ?

Julien Allavena : Oui le constat est juste, mais y répondre par cette phrase c’est, je crois, pécher par volontarisme. Mais ça c’est un vieux débat entre nous ! Moi je crois qu’il faut revenir à un geste un peu marxien, en tout cas je m’y essaie personnellement en vue d’autres travaux, sans pour autant reconduire les problèmes que pose son déterminisme trop mécaniciste et matérialiste : quels phénomènes nous est-il permis d’espérer, ou devons-nous craindre, au vu des conditions que l’époque réunit ? Parce que justement la recomposition par l’autonomie dont tu parles n’est pas sortie de nulle part, elle est le fruit des transformations socio-économiques et culturelles qui l’ont précédée.

Pour aller plus loin sur cette question des déterminations, il y a cette phrase de Marx que je cite dans l’avant-propos que j’ai rédigé pour la publication prochaine d’une traduction de De Feo : « la vapeur, l’électricité et le métier à filer étaient des révolutionnaires infiniment plus dangereux que des citoyens de la stature d’un Barbès, d’un Raspail et d’un Blanqui. » Ça voudrait dire que la révolution est en fait un processus pour ainsi dire cosmo-technique, et pas seulement social, et donc qu’on se fout le doigt dans l’œil depuis plusieurs siècles. Et qu’il faudrait peut-être intervenir dans et sur ce champ-là, plutôt qu’au seul niveau de l’organisation politique classique et du rapport au pouvoir administratif. Dans un entretien pour Ballast, Yuk Hui parle de la révolution en termes de « production de technologie alternatives ». Ça me paraît très abstrait du fait de mon faible niveau de culture scientifique, mais c’est assurément un déplacement de focale qui donne à penser plus en profondeur. Peut-être que la technologie aussi, ainsi définie, d’une certaine façon, ça comprend la littérature et plus généralement ce qui est relatif aux imaginaires. À ce titre, je suis toujours très impressionné de la façon dont un écrivain comme Houellebecq, en étant à la fois brillant et populaire, a pu rendre désirable tout un cynisme possiblement reconvertible dans le populisme de droite qui a depuis le vent en poupe. Il y aurait peut-être tout un boulot, qui rejoint la vieille problématique de l’hégémonie culturelle, abandonnée par les milieux radicaux, à faire dans ce sens.

Quoi qu’il en soit de cette piste, je vois un autre problème dans ce mot d’ordre de Gallinari, parce qu’en politique je prends toujours les choses du point de vue de leur qualité expérientielle : historiquement, la voie du parti de masse a été, au mieux celle de la création d’espaces affectivement invivables, au pire celle des désastres humains. À cela, même si ça peut ressembler à de la complaisance petite-bourgeoise, je préfère largement la mentalité de ghetto en question…

ACTA : Il n’est pas, me semble-t-il, de meilleure conclusion que cet aveu sincère !

Julien Allavena : Ceci dit, l’alternative réside peut-être ailleurs…

Julien Allavena est docteur en sciences politiques à l’université Paris 8. Il a notamment traduit Contre la révolution politique. Netchaïev, Bakounine, Dostoïevski de Nicola Massimo De Feo (Divergences, 2020). Entre 2016 et 2018 il a participé à l’animation du séminaire Conséquences, tout en accompagnant la formation de la Plateforme d’enquêtes militantes. Pour la revue Période il a co-écrit deux « guides de lecture », l’un sur l’opéraïsme, l’autre sur l’autonomie.

- Antonio Negri, Domination et sabotage, Entremonde, 2019.

- Oreste Scalzone, « Le débat sur l’organisation post-léniniste pour le communisme », Pre-print, complément au numéro 0 de la revue Metropoli, 1978.

- Voir Mao Zedong, « Pourquoi le pouvoir rouge peut-il exister en Chine ? » (1928).

- Frédéric Lordon, Vivre sans ?, La Fabrique, 2019.

- Andrea Coi, Prospero Gallinari, Francesco Piccioni, Bruno Seghetti, Politica e rivoluzione, Giuseppe Maj, 1983