En juin 2017, Alain Badiou était l’invité du séminaire Conséquences, dans le cadre duquel il a donné une conférence intitulée « Qu’est-ce qu’une politique à distance de l’État ? » et dont la version écrite a depuis été publiée chez Fayard. Trois camarades s’étaient entretenus avec lui lors d’une discussion préparatoire à cette conférence : le texte qui suit en est la transcription sélective.

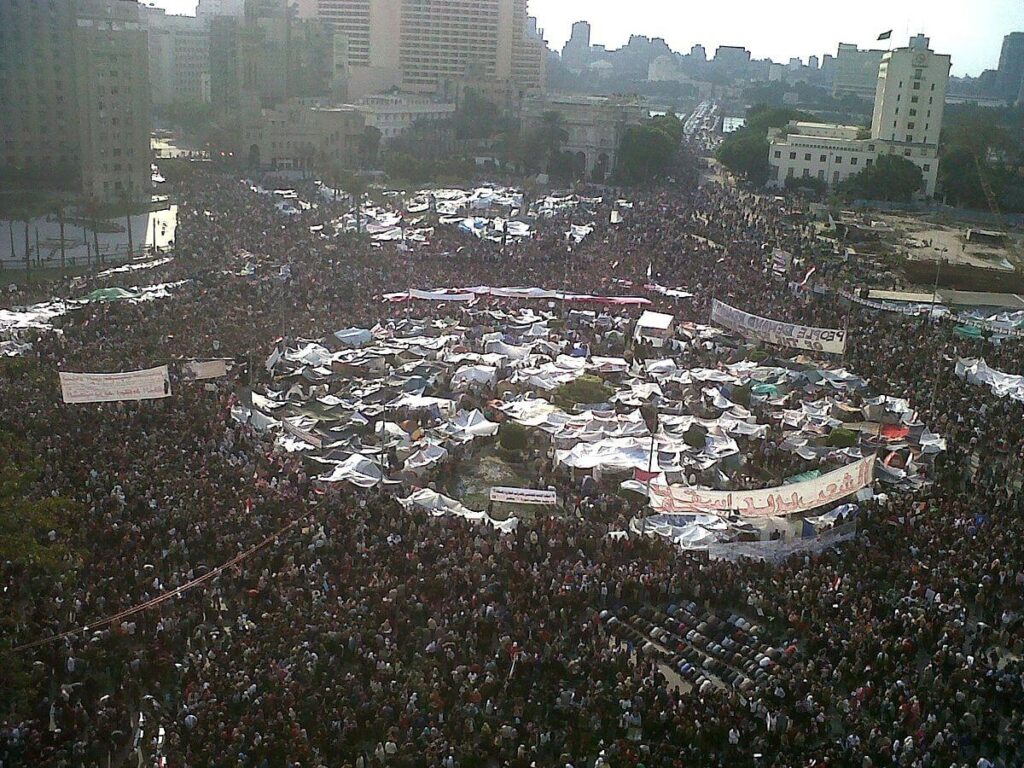

Partant du bilan des soulèvements de ces dernières années à l’échelle globale (de la Grèce à l’Égypte en passant par la France), Badiou observe qu’un point de butée est partout constitué par l’absence d’une hypothèse stratégique quant à la question de l’État qui puisse déjouer l’impasse de la procédure électorale et ses promesses toujours déçues. Nourri par l’histoire du XXème siècle comme de sa propre expérience militante, il affirme la nécessité de penser à nouveaux frais la problématique du pouvoir, pour autant qu’il s’agit de se mesurer à la destruction du « droit bourgeois » – socle fondamental de l’ordre propriétaire régissant nos sociétés – dont tout porte à croire qu’il ne tolérera aucunement d’être « écarté, noyé, enseveli, ou affecté d’une mort douce ».

Ce n’est qu’au prix d’un déblocage de cette question que les mouvements dont nous sommes les contemporains pourront envisager les conditions d’une victoire véritable.

[L’entretien a été réalisé le 30 mai 2017. Nous avons souhaité conserver au maximum la tonalité orale des échanges.]

Alain Badiou : J’avais dit – la politique ne peut pas être réduite à la question du pouvoir. Mais à la fin des fins il faut quand même que quelque chose qui se tient au cœur de l’ordre dominant soit brisé. Il doit être brisé parce qu’il ne tolère aucunement d’être écarté, ou noyé, ou enseveli, ou affecté d’une mort douce. Du côté de la systémique du pouvoir en place dans nos sociétés, il y a une volonté féroce de tenir le coup, quelles que soient les circonstances, il faut bien voir ça. On n’a pas en face de soi des mollassons. Ceux qui pensent que le capitalisme est déjà à bout de souffle se trompent gravement.

– Mais il faudra bien que cette vision de la conquête du pouvoir soit différente de celles qui ont déterminé la séquence antérieure…

– Oui c’est vrai, mais ça n’empêche pas qu’il faille déjà se préoccuper de savoir ce que ça veut dire, éventuellement. Parce qu’à la fin des fins, ça a quand même une présence interne à la conscience générale. Si le fait de ne pas copier l’insurrectionnalisme primordial du siècle dernier, ou quoi que ce soit de ce genre, a pour effet qu’on ne se préoccupe absolument pas de cette question, le résultat est que d’une certaine manière on accepte d’être installé dans la figure dominante. Donc il y a un élément antagonique, voilà. Et cet élément antagonique ne peut pas être purement et simplement tactique. Oui, il y a un antagonisme quand les flics arrivent, bon, ok. Mais ça c’est la tactique de défense, l’offensive partielle ou symbolique. Cependant il faut bien que là aussi la question de savoir de quelle proposition on est porteur quant au centre de la question…

Si le fait de ne pas copier l’insurrectionnalisme primordial du siècle dernier, ou quoi que ce soit de ce genre, a pour effet qu’on ne se préoccupe absolument pas de cette question, le résultat est que d’une certaine manière on accepte d’être installé dans la figure dominante. […] Je ne pense pas qu’on puisse installer la doctrine que de la prise du pouvoir, on ne se soucie pas.

Alain Badiou

– Mais cet antagonisme, alors, stratégique (et non seulement tactique), quelle figure pourrait-il prendre ?

– Stratégiquement je ne sais pas, je suis simplement en train de dire que je ne pense pas qu’on puisse installer la doctrine que de la prise du pouvoir, on ne se soucie pas. Je ne pense pas qu’on puisse installer ça sans prendre des risques politiques considérables, du point de vue du développement d’une nouvelle pensée de la politique. Après, aujourd’hui, qu’est-ce que ça veut dire…il n’y a aucune raison que je le sache (rires) ! Même à l’époque où on avait une théorie formalisée de l’insurrection, de la révolution, du renversement du pouvoir d’État etc., si on regarde les processus concrets, c’était découvert au jour le jour en réalité. La révolution d’Octobre, ça s’est fait au jour le jour…

Mais là on discute de la présence ou de la non présence de cette question dans les esprits et dans ce qui se discute du point de vue de l’étape d’après.

– Cette question [celle de la prise du pouvoir] est quand même assez tendue dans vos textes – on pourrait prendre différents exemples. Vous avez dit quelque part qu’elle doit davantage être liée aux circonstances qu’au principe de la politique, et qu’elle ne peut plus en constituer l’horizon régulateur…

– Oui, je ne pense pas qu’elle puisse constituer l’horizon régulateur.

– Mais on ne peut pas l’évacuer non plus…

– En plus elle est beaucoup trop inconstituée pour ça. Vous demandez à n’importe qui aujourd’hui : « bon alors, quel est votre chemin pour la prise du pouvoir d’État ? »…même les plus flamboyants des insurrectionnalistes, même L’insurrection qui vient…alors dans Maintenant elle ne vient plus, l’insurrection, ça c’est très frappant.

– Parce que dans À nos amis, ils disent qu’elle est arrivée et que ça n’était pas la révolution. L’insurrection est venue et finalement ce n’était pas la révolution.

– Oui c’est ça.

– Donc là il y a quand même une problématique entre insurrection et révolution qui n’est pas très claire…

– En effet. Même dans leur méditation sur ce qu’il s’est passé en Grèce, le Comité Invisible, c’est très frappant : ils énoncent pratiquement qu’on a été vaincu alors qu’on était vainqueur. C’est presque comme ça. Quand ils analysent le système général des insurrections athéniennes, en Grèce, etc., avant Tsipras, ils le présentent comme une énigme d’ailleurs : comment se fait-il que nous avons été finalement vaincus alors que nous étions vainqueurs ? Alors c’est ce que vous disiez : on a été insurrectionnellement vainqueur mais révolutionnairement vaincu (rires). Donc je pense qu’il faut discuter toutes ces questions. Voilà, c’est ça que je veux dire, c’est très simple. Je ne pense pas qu’on puisse laisser cette question disparaître de la conscience générale de ceux qui sont des militants du mouvement, des occupants d’un lieu constitué etc.

Il faut à un moment ou à un autre que soit brisé le droit bourgeois, voilà. C’est-à-dire le droit de propriété, à la fin des fins. Il n’est pas vrai qu’il va s’évanouir tout seul, pas du tout.

Alain Badiou

Et j’en donnerai la définition plutôt chinoise, c’est-à-dire : il faut à un moment ou à un autre que soit brisé le droit bourgeois, voilà. C’est-à-dire le droit de propriété, à la fin des fins. Il faut que soit brisé le droit bourgeois d’une manière ou d’une autre. Il n’est pas vrai qu’il va s’évanouir tout seul, pas du tout. Et ça n’a pas pour conséquence que c’est à cela qu’il faut se préparer, que c’est sur ce point qu’il faut concentrer toutes les forces, des choses de ce genre, ça n’aurait pas de sens…mais je ne pense pas qu’il faille évacuer cette question des consciences discutantes, y compris en situation : c’est-à-dire en référence à la situation, aux échecs, aux succès. Et on doit analyser sur ce point les fragments d’expérience dont on dispose, qu’il s’agisse des figures prises par les grèves, qu’il s’agisse de l’occupation de Notre-Dame-Des-Landes, qu’il s’agisse du cortège de tête des manifestations contre la Loi Travail, ou qu’il s’agisse des occupations de place…tout ça c’est quand même un ensemble de situations effectives, collectives, animées, militantes, dont on ne peut pas se contenter de dire : « c’était bien et c’est fini ».

– Quand on fait un peu le bilan, et des printemps arabes d’une part et des luttes en Grèce et en Espagne d’autre part, on voit bien qu’ils sont bloqués sur la question du pouvoir d’État, puisqu’en Espagne et en Grèce il y a eu une récupération électoraliste du mouvement…

– Oui, typique !

– Tandis que dans les pays du Sud : en Égypte, c’est un putsch, et en Syrie, en Lybie, au Yémen, ce sont des guerres civiles (la Tunisie l’a évitée de peu avec la négociation entre Ennahdha et Nidaa Tounès). Donc il y a quand même un impensé du rapport à l’État au sein de cette vague révolutionnaire – inédite depuis la fin de la Guerre Froide. En Ukraine aussi il y a eu un début de mouvement civil, assez vague, au tout début de Maïdan, qui a duré une semaine, et dès la fin de la semaine, les partis de droite et d’extrême-droite sont venus en disant : « Ah vous n’avez pas de projet ? Nous on a un projet, ce projet c’est l’européisme et le nationalisme ukrainien », face à une foule qui, critiquant la corruption, aurait pu, au tout début, peut-être partir à gauche…

De sorte que cet impensé du rapport à l’État est non seulement un problème politique, de philosophie politique etc., mais c’est vraiment le problème contemporain. Parce que quand les Tunisiens disent « dégage ! », ils ont une définition négative de ce qu’ils veulent faire. Donc quelles seraient selon vous les conditions pour penser ce nouveau rapport à l’État ? On ne va certes pas le définir tout de suite mais il y a peut-être des conditions de la représentation.

– Oui, mon premier sentiment c’est qu’il faut en effet traiter la question. Et le deuxième c’est qu’on voit très bien dans tous les exemples que vous citez que ça se joue quand même dans une bascule dialectique de la négativité et de l’affirmation. Autrement dit, paradoxalement, la tradition anti-étatique dont nous héritons est une tradition négative, c’est-à-dire détruire l’État etc. Moi-même je la reprends, d’une certaine façon. Briser le droit bourgeois, tout ça est négatif. Mais en situation ce sont quand même les propositions positives qui sont motrices et qui ont fait défaut.

Parce que finalement même dans les plus grands mouvements d’occupation de place il y a un moment où il est très difficile d’éviter de se prendre la proposition électorale : c’est arrivé en Grèce, c’est arrivé en Égypte…Si l’on observe l’histoire égyptienne : tout le monde s’est quand même engagé dans la proposition électorale, et ce sont les Frères Musulmans qui ont remporté la mise, puis les Frères Musulmans ont autorisé en réalité le coup d’État militaire. S’agissant de Podemos et de Syriza, ils sont eux-mêmes les introducteurs du mouvement dans le jeu électoral.

La proposition électorale est intrinsèquement néfaste, c’est-à-dire qu’aujourd’hui nous savons que les élections sont principalement des opérateurs contre-révolutionnaires. Personne n’a jamais changé l’État par des élections, ça n’est jamais arrivé dans l’histoire mondiale. On ne change pas un État par des élections, enfin on ne change pas un État en profondeur, ce n’est pas vrai.

Alain Badiou

Mais la proposition électorale est intrinsèquement néfaste, c’est-à-dire qu’aujourd’hui nous savons que les élections sont principalement des opérateurs contre-révolutionnaires. Moi je l’ai expérimenté une fois pour toutes en Mai 68. Un mouvement, le plus grand qu’il y ait jamais eu, en tant que mouvement civil si je puis dire dans le pays, des drapeaux rouges partout, toutes les usines en grève…et puis il y a les élections, et une majorité des 2/3 pour la réaction gaulliste ! Après ça continue bien sûr, mais dans d’autres conditions. Donc c’est vrai que la question de savoir ce qu’est une proposition contemporaine qui, de l’intérieur de situations populaires éventuellement de grande ampleur, pose de façon non purement symbolique la question du pouvoir d’État, et quel rapport y a-t-il entre ça et l’héritage en la matière, qui est quand même jusqu’à nouvel ordre l’héritage léniniste (il n’y en a pas d’autre : qu’est-ce qu’on fait de l’héritage léniniste sur ce point particulier ?)…ça c’est une question qui est à débloquer. Moi-même je me sens dans un blocage, je ne suis pas au-dessus, pas du tout. La pensée elle-même est dans un blocage là-dessus. Alors il faudrait essayer de débloquer au moins la pensée.

– D’autant plus que ça fait des années que vous formulez la nécessité d’une stratégie post-léniniste, notamment sur la question du pouvoir d’État.

– Exactement. Parce que la stratégie léniniste c’était une stratégie insurrectionnaliste classique en réalité, qui se donnait les moyens militarisés de sa victoire. Et les moyens militarisés ça voulait dire militariser l’organisation politique elle-même. C’est-à-dire la faire fonctionner en gros comme une organisation militaire. À quoi est-ce que ça a abouti ? À la fin des fins, à un État qui est lui-même militarisé dans ses modes de fonctionnement. On ne peut pas reprendre ça. Si on regarde maintenant le processus maoïste, c’est complètement différent, c’est même opposé : il s’agit d’un processus qui dure 30 ans, avec une armée populaire etc. Mais Mao en a bien dit les conditions : l’immensité de la Chine, le fait que le pouvoir d’État laisse à découvert des zones entières où on peut s’installer, donc faire une occupation de zone qui est une école politique en même temps, on peut créer une véritable armée qui n’est pas la militarisation du parti mais qui est une armée au sens traditionnel du terme, une armée populaire. Bref, les leçons héritées de la tradition 20ème siècle sur ce point ne sont pas utilisables telles quelles, je ne crois pas. Ce n’est pas dans un pays comme le nôtre qu’on va encercler les villes par les campagnes (rires) !

– Mais justement : que pensez-vous de deux mouvements qui sont aussi dans cet entre-deux et qui touchent toute l’histoire du mouvement de 2011, je pense aux zapatistes et aux kurdes, qui connaissent très bien l’exemple léniniste, qui même connaissent très bien l’exemple maoïste, puisqu’un certain nombre des fondateurs zapatistes étaient maos…

– Oui absolument, les autres aussi d’ailleurs…

– Et chez les kurdes aussi, qui ont essayé de développer un entre-deux (lui-même problématique) entre une sorte de démocratie populaire, avec les communes villageoises etc., et quand même la question militaire, parce que les deux ont une armée. L’armée zapatiste est défensive mais c’est tout de même une armée, et les kurdes n’en parlons pas…

– Oui j’ai été très sensible et très intéressé par l’expérience zapatiste, en particulier avec l’idée que « nous avons une armée mais ce n’est pas pour s’en servir », enfin si on ne nous attaque pas, on ne va pas la déployer, en tout cas pas tout de suite. D’ailleurs, malgré tout, les zapatistes n’ont pas vraiment réussi dans les marches sur Mexico, ce sont des épisodes qui n’ont pas réellement fonctionné, ce qui est intéressant aussi à constater. Mais je voyais les zapatistes comme un principe d’occupation zonale pour ainsi dire, avec au fond un instrument défensif/offensif, disponible pour les deux éventuellement, pour protéger le territoire mais peut-être pour davantage. Et quand ils ont sondé le davantage, ça n’a pas marché.

C’est ce point-là qui demeure obscur : qu’est-ce qu’une véritable contrainte exercée sur l’État ? Non pas simplement lui créer un embarras localisé, même durable, mais exercer sur lui une contrainte qui l’obligerait à modifier quelque chose.

Alain Badiou

De manière plus générale, je pense qu’on n’est pas complètement à jour sur cette question de la dialectique entre défensive et offensive. Au fond la capacité d’une certaine organisation défensive, d’une occupation, de la création même d’une petite zone en partie libre, d’un lieu politique etc., ça arrive, ça existe, c’est possible, on peut le tenir un peu dans la durée…voire à grande échelle comme les zapatistes. Mais il y a un moment où la dynamique de tout ça exigerait qu’on fasse un pas de plus. Et c’est ce point-là qui demeure obscur : qu’est-ce qu’une véritable contrainte exercée sur l’État ? Non pas simplement lui créer un embarras localisé, même durable, mais exercer sur lui une contrainte qui l’obligerait à modifier quelque chose…

Les kurdes c’est différent parce qu’ils sont maintenant dans un contexte de guerre généralisée. Là évidemment les choses changent. Il faut quand même reconnaître que jusqu’à présent les victoires même insurrectionnelles ont toujours eu lieu dans le contexte d’une guerre. Donc dans un contexte où l’adversaire est affaibli en réalité, parce qu’il traite des contradictions extérieures. Ça aussi c’est un problème : est-ce que la révolution peut gagner si les contradictions chez les ennemis ne sont pas complètement déployées jusqu’à leur forme suprême, est-ce qu’il faut attendre la prochaine guerre…? On va répondre non évidemment : attendre, d’abord, ce n’est jamais une directive, personne n’attend en réalité. Mais on voit bien la complexité des problèmes, y compris à partir des exemples tout à fait pertinents que vous donnez. Les kurdes ont la singularité d’être aussi dans une référence nationale maîtrisée si je puis dire – maîtrisée parce qu’elle n’est pas nationaliste. Le PKK essaye d’être un parti national non nationaliste…

– Les zapatistes aussi.

– Oui tout à fait. En plus les zapatistes s’appuient sur une indianité non nationaliste, enfin non tribaliste, bien sûr. Mais ce n’est pas absent. Alors nous de notre côté, on n’a pas beaucoup de ressources de ce genre (rires).

– D’autant que ceux qui ont essayé d’utiliser cette méthode en Europe – on peut penser à l’Irlande du Nord ou au Pays Basque – se sont pris une répression terrible, comparable à la Guerre d’Algérie d’une certaine manière, c’est-à-dire qu’en gros ils ont vidé Belfast pour prendre l’IRA et notamment la tendance la plus révolutionnaire de l’IRA. Et à partir du moment où il y a une séparation entre cette minorité militarisée et le peuple, et les masses, on va dans l’impasse terroriste etc.

– Absolument.

– En Europe le bilan de ces deux mouvements nous fait comprendre que cette stratégie-là en tout cas n’est pas possible, au vu des conditions…

– Je ne pense pas qu’on puisse aller beaucoup plus loin au niveau où nous sommes là, sur le fait que tous les exemples récents (sans même aller chercher dans la critique historique) montrent qu’il y a un moment où les choses sont dans un point d’arrêt constitué par la question de l’État. Alors évidemment il y aura toujours des discussions pour savoir si ça ne pouvait pas être autrement, si c’est une première leçon et ainsi de suite : les trotskistes diront que c’est comme 1905 par rapport à 1917, les maos diront que c’est le commencement d’une longue marche – nous avons nos métaphores toutes prêtes (rires) !

L’ensemble des mouvements, arabes mais aussi en Grèce et en Espagne, m’ont beaucoup frappé bien sûr. Vraiment il se passait quelque chose, on ne peut pas dire le contraire, il se passait quelque chose à grande échelle. Et au fond on n’est pas en état aujourd’hui me semble-t-il d’en tirer immédiatement des leçons positives claires. Le cas de l’Égypte est saisissant : le fait que tout ça ait tourné en rond finalement pour revenir à la dictature militaire comme à l’issue de la situation elle-même, c’est très frappant. Qu’est-ce qui s’est passé ? À quel moment ça se déboîte à ce point ? En fait ça commence à mon avis à être fichu quand il y a l’entrée dans la procédure électorale. La procédure électorale a quand même montré sa pertinence nuisible dans presque toutes ces situations. Parce que c’est elle qui, à un moment donné, se présente comme si elle était la proposition d’un changement étatique. Ce qu’elle n’est pas naturellement. Ce qu’elle n’est jamais. Personne n’a jamais changé l’État par des élections, ça n’est jamais arrivé dans l’histoire mondiale. On ne change pas un État par des élections, enfin on ne change pas un État en profondeur, ce n’est pas vrai.

Tous les exemples récents montrent qu’il y a un moment où les choses sont dans un point d’arrêt constitué par la question de l’État. […] Le refus de la procédure électorale pour inventer immédiatement une autre figure de rapport à l’État qui continuerait le mouvement lui-même – on en est là.

Alain Badiou

Donc elle se présente de cette manière, et au fond le refus de la procédure électorale pour inventer immédiatement une autre figure de rapport à l’État qui continuerait le mouvement lui-même – on en est là. C’est un peu le même sentiment que j’avais eu en juin 68 : on pouvait crier « élections, piège à cons ! », c’était on ne peut plus vrai, sauf que cette vérité ne nous servait à rien. Certes, des tas de jeunes ne sont pas allés voter, mais on a eu une majorité réactionnaire écrasante, et après il n’y avait plus qu’à reprendre la procédure politique et le combat sur des bases différentes. À l’époque c’était « créer un nouveau parti », etc., mais c’était quand même en discontinuité par rapport à ce qu’on pouvait se représenter comme la potentialité du mouvement lui-même.

– En sachant que ce mouvement a quand même eu des conséquences d’assez grande ampleur sur plusieurs années.

– Oui, il a créé une nouvelle militance. Et cette nouvelle militance a pris des formes très diversifiées – avec en particulier de nouveaux trajets sociaux, des liaisons entre des gens qui n’étaient pas liés…moi j’en garde un souvenir absolument passionnant, ce n’est pas le problème – qui ont quand même toujours été gouvernées par l’idée de la création d’une nouvelle organisation. Donc le vieux schéma. Enfin le schéma léniniste.

– Ça c’est une question qui reste d’actualité même dans la situation actuelle.

– Oui ça reste d’actualité mais le problème c’est de ne pas répéter ça. Parce que ça n’a pas non plus abouti. Et la meilleure preuve c’est que ce qui a enterré définitivement ça, c’est de nouveau la proposition électorale : Mitterrand. C’est-à-dire la proposition électorale d’une alliance renvoyant historiquement au Front Populaire entre les communistes et les socialistes. Bon, beaucoup avaient déjà laissé tomber, ils étaient tout contents qu’on leur propose ce machin-là (rires)…

Même dans les figures d’organisation telles que moi j’ai pu les concevoir, en tant que mao, ce n’était pas du tout une répétition du parti léniniste ou de figures de ce genre-là. C’était en réalité beaucoup plus proche d’une discipline qui consistait à se tenir au plus près de ce que le mouvement de masse pouvait devenir ou pouvait être.

Alain Badiou

– On peut penser aussi à l’exemple italien des années 1970, où il y a eu l’expérimentation de formes d’organisation non réductibles aux paradigmes traditionnels, comme « l’aire de l’autonomie »…

– Oui, j’incluais ça dans la figure des formes d’organisation y compris neuves. Je ne dis pas qu’on a simplement répété dans cette période les schémas antérieurs. Parce que même dans les figures d’organisation telles que moi j’ai pu les concevoir, en tant que mao, ce n’était pas du tout une répétition du parti léniniste ou de figures de ce genre-là1. C’était en réalité beaucoup plus proche d’une discipline qui consistait à se tenir au plus près de ce que le mouvement de masse pouvait devenir ou pouvait être. Alors il y avait des variations sur cette discipline etc.

Je pense rétrospectivement que ce qui a dominé dans cette période, je suis d’accord avec vous, c’est l’expression « organisation », mais absolument de type nouveau. Ceux qui répétaient purement et simplement les schémas anciens étaient minoritaires, en tout cas ce n’est pas eux qui étaient porteurs des expériences les plus intéressantes. Mais ceci dit ça n’a même pas eu la potentialité de ralentir ou de freiner la contre-révolution des années 1980. Évidemment je suis plus ancien que vous, on a toujours l’impression d’être un rabat-joie (rires). Mais c’est une chose qui m’a extraordinairement marquée : l’installation et la violence de la restauration à partir des années 1980, la restauration contre-révolutionnaire, idéologique, théorique etc. Vous avez de la chance, peut-être que vous venez au début d’un nouveau cycle. Je le crois, même si c’est difficile.

Vous savez moi j’ai adoré ça, la bagarre avec les flics. J’ai expérimenté aussi qu’on a une satisfaction véritable là-dedans quand par exemple un rang de flics est mis en débandade – c’est comme une allégorie de quelque chose !

Alain Badiou

– Une question plus anecdotique, puisque vous évoquez vos années militantes dans l’après-68. Qui avait, à l’époque, le service d’ordre le plus performant, parmi tous les groupes gauchistes ?

– Ça dépend quelle fonction on attribuait au service d’ordre. Le service d’ordre de la Ligue était le plus costaud défensivement. Pour protéger une manif, la Ligue c’était bon. Nous-mêmes on s’est quelque fois planqué derrière (rires). C’est vrai, ils étaient plus nombreux, etc. En revanche s’il s’agissait de mener des coups, de frapper, la GP2 jusqu’à sa dissolution était la meilleure, mais elle a disparu assez tôt. Après c’était un peu un concordat de ce qui subsistait…

Vous savez moi j’ai adoré ça, la bagarre avec les flics. J’étais responsable de la commission militaire à l’UCFML, j’ai fait des textes entiers sur la question du fait que les flics il fallait toujours être en état de leur infliger une double frappe et pas une seule, donc j’ai fait des lignes échelonnées de lanceurs de cocktails molotov, je connais très bien tout ça. Et j’ai expérimenté aussi qu’on a une satisfaction véritable là-dedans quand par exemple un rang de flics est mis en débandade – c’est comme une allégorie de quelque chose (rires). Tout ça pour vous dire qu’il n’y a pas du tout chez moi d’allergie à ce genre de chose.

– On n’en doutait pas !

– Ça peut courir comme bruits (rires)… je ne suis pas un non-violent, absolument pas. J’ai pratiqué tout ça et j’estime que c’est tout à fait normal que les jeunes s’y exercent, s’y trempent, sachent qu’on peut le faire. Il faut apprendre à ne pas avoir peur de la police, mais à la mépriser, et en même temps s’en protéger etc., ce n’est pas le problème. Le problème est beaucoup plus considérable : il est de savoir ce que c’est qu’une contrainte exercée sur l’État au niveau général…

- Badiou a fait partie des membres dirigeants de l’UCFML (Union des Communistes de France Marxistes-Léninistes), depuis sa création en 1969 jusqu’à sa dissolution au début des années 1980. Les numéros du journal de l’UCF, Le Marxiste-Léniniste, ont été numérisés et sont disponibles en ligne.

- Gauche Prolétarienne, principale organisation maoïste française, créée dans le sillage de Mai 68, dissoute en 1973. Voir Les nouveaux partisans : Histoire de la gauche prolétarienne, Éditions Al Dante, 2015.