À l’occasion de la sortie du troisième tome de l’autobiographie de Toni Negri, Histoire d’un communiste, nous vous proposons la traduction d’un extrait (publié par DinamoPress) des pages conclusives du livre, ajoutées par l’auteur après le déclenchement de l’épidémie de Covid-19.

J’ai livré à l’éditeur ce dernier volume de mon histoire peu avant que l’épidémie de coronavirus n’éclate et qu’elle ne se propage, entraînant de considérables transformations forcées dans la vie quotidienne. Je suis maintenant chez moi, comme tout le monde, en quarantaine, à Paris, où le pic de la contagion est attendu pour les prochaines semaines. J’ai demandé à l’éditeur d’ajouter les pages suivantes à celles déjà imprimées, car l’urgence de m’exprimer sur ce qui se passait ainsi qu’une sorte d’angoisse par rapport à cette proximité de la mort m’avaient pris à la gorge, et j’ai dû les extérioriser. Ce que j’avais écrit dans ces volumes de l’Histoire d’un communiste – dans le premier et le deuxième, mais aussi dans le troisième – me semblait soudainement très lointain. Distant, confiné dans un autre temps, non pas à la manière dont apparaît, pour un vieil homme, la vie passée – proche, soudée, compréhensible – mais comme est le siècle passé pour un jeune homme – flou, souvent embaumé et/ou caricaturé dans le récit d’un tiers. La guerre, 1968, les années 1970, les luttes françaises de 1995, puis le cycle Seattle-Gênes, et Occupy et les indignados, plutôt que de faire partie de mon expérience, d’être des événements de la continuité de mon histoire, m’apparaissaient dans la même distance dans laquelle, jeune homme, j’avais imaginé… que sais-je… les cinq journées de Milan, ou les soulèvements du Risorgimento que j’avais étudiés. Une distance insurmontable, une temporalité creusée d’un abîme, infranchissable, entre ma présence et ces réalités… archéologiques. C’est cette distance que je dois maintenant m’expliquer, écrivant en pleine épidémie.

[…]

La crise du coronavirus – qui n’est pas une simple grippe et qui n’est pas non plus la peste bubonique – a cependant produit la conscience d’une infection universelle qui traverse notre civilisation. La cause de notre réveil n’a pas été la panique diffuse devant l’éventualité de la mort, qui a également envahi l’esprit des peuples mal vivants (popoli malviventi) et excité les âmes par opposition avec elle ; elle n’a pas non plus été le fait que la mort par contagion se présente comme une condamnation des innocents, une décimation guerrière ou une peine de mort pour crime de « lèse-majesté » d’un souverain occulte. C’était plutôt le sentiment que nous n’étions plus cet homme qui paniquait devant la mort annoncée, et encore moins devant une mort de Dieu qu’il avait déjà vécue à distance. Ce nous n’était pas récupéré par la crise : il ne pouvait l’être.

Ainsi s’ouvre la réflexion sur cette distance, que nous ressentons, par rapport à ce que nous avons vécu comme par rapport à ce qui arrive. Une distance abyssale.

[…]

Le XXème siècle, autrefois considéré comme le « long siècle », a produit une nouvelle ontologie du travail – mieux, deux constructions anthropologiques (l’une manifeste, l’autre latente) en ont conclu le développement. Celle incarnée par le General Intellect – c’est-à-dire par le fonctionnement du travail abstrait (intellectuel, affectif, coopératif, etc.) – s’est réellement manifestée et s’est organisée au centre des nouvelles technologies ; celle qui est latente s’est présentée comme puissance collective du travail vivant et a virtuellement recomposé la multitude en une nouvelle classe (dans les Grundrisse, Marx parle d’un individu social qui soutient la production du General Intellect), en un commun, potentiellement actif dans la production et la reproduction humaine. Tout cela peut être lu dans l’Histoire d’un communiste. Mais l’on voit aussi comment ces puissances prolétariennes ont été, pour ainsi dire, bloqueés par/dans le commandement capitaliste. Aujourd’hui, dans la crise que nous connaissons, nous nous demandons comment libérer ces nouvelles puissances. En face, du côté des gouvernants et des patrons, on entend la prédiction frénétique que rien ne sera plus comme avant (accompagnée du murmure : que tout change pour que rien ne change !).

Nous n’avions pas l’espoir d’y arriver avant que n’intervienne la crise du coronavirus. Aujourd’hui, l’espoir n’a pas augmenté. Nous craignons d’être à nouveau vaincus. C’est ce que révèle la crise : l’énorme distance que nous ressentons par rapport au passé (que nous ne savons pas comment surmonter, dans l’imminence de la lutte) structure la peur que le possible ne devienne pas réel. Là encore, dans cet interrègne, nous sommes prisonniers de l’habituelle variante du canon du XXe siècle (l’exception du commandement, l’oubli de l’être, la mort de Dieu), et l’histoire demeure confinée dans la mémoire des vaincus. Le désir manque là où manque le souvenir de la victoire. Quand je regarde autour de moi, dans la pièce où je travaille, entourée de bibliothèques pleines de livres, je ne trouve plus d’espoir dans aucun d’entre eux ; il y a tout ce qui a été écrit depuis la Renaissance, et dont chaque souvenir est digne : pourtant il me semble à chaque instant que ces livres peuvent s’effondrer sur moi parce qu’ils n’indiquent rien d’autre que la pesanteur d’une défaite.

Vous devez résister. Nous devons résister. Ce n’est pas la première fois que nous sommes capables de résister. De nouveau il me vient à l’esprit que cette fois-ci la résistance peut nourrir un désir plus vorace, plus actif et plus efficace qu’à d’autres moments. Pourquoi ? Parce que la crise du coronavirus nous a mis dans les conditions de redécouvrir le corps.

Corps malade, corps vulnérable, corps du pauvre, mais aussi corps puissant de la multitude : latence de la souffrance collective mais aussi force de classe : et donc, corps [au pluriel] plutôt que corps [au singulier], pluralité associée de corps au travail, dans le soin des autres, les rapports de solidarité.

La crise – cette crise – s’éclaire en fait par le bas : non par le circuit financier, dont nous avons souffert d’innombrables fois par le passé, mais par l’augmentation du chômage et le manque de salaire, par les irrépressibles urgences sanitaires et alimentaires, par le chaos des dettes et des loyers impayés, qui affligent quotidiennement les pauvres et les moins pauvres, les travailleurs et les étudiants. Corps malades et endettés. Mais aussi (nous l’avons vu) associés par le nouveau mode de production coopératif – virtuellement capables de se présenter comme cet « individu social » recomposé que Marx avait pressenti dans le développement de la tendance. Le réveil de cette crise, une fois assumé le corps en son centre, pourrait-il nous permettre de faire des corps souffrants et unis par le besoin, la base sur laquelle fonder le levier d’une transformation radicale de la société, de l’invention d’une véritable égalité et d’une véritable liberté ? Nous sommes convaincus que c’est là le point victorieux. En tout cas, avec cette crise, le corps est remis au centre de la scène. Si nous réussissons à le garder au centre, cela signifie que la lutte recommence, qu’il est possible de vivre autrement et d’en profiter encore.

« Chacun est las de cette domination barbare », disait Machiavel.

Le corps, les corps sont le commun. La crise a révélé à quel point ils l’étaient. Au sortir de la crise, la bataille portera sur la question de savoir qui commande les communs : l’écologie, la santé, le logement, l’éducation, avant tout – et ensuite tout le reste, jusqu’où s’élargit la production commune de biens pour la reproduction de l’homme, c’est-à-dire du commun. Décider quelles seront les « productions de l’homme pour l’homme », choisir les communs à privilégier : c’est sur ces points que sera ouverte la bataille. Or, la distance qui nous sépare de l’ennemi, de qui, jusqu’à présent, nous a commandé, est désormais imperceptible, privée de médiation.

La force du patron vise entièrement à empêcher que de la multitude renaisse la classe. Que de la multitude ressurgisse la force politique organisée propre d’un « individu social ».

La première tâche de ceux qui luttent pour « un autre monde possible » sera donc de briser cette dialectique perverse de l’assujettissement qui, de la multitude, montre d’une part la puissance productive coopérante, mais qui en même temps souligne la fragmentation objective, la séparation individuelle et parfois l’hostilité corporatiste. Nous mêmes, militants de la gauche ouvrière, avons vécu et lutté dans des contextes et des oppositions stupides et sectaires. Notre éthique a été idéologique et non pragmatique. Avec la crise, nous devons clore cette époque de divisions. « Tous ensemble », tel est le mot d’ordre à respecter. Près de deux siècles de lutte des classes, mais surtout l’histoire tortueuse (excitante à certains égards, horrible à d’autres) du XXème siècle et ses ramifications perfides ont laissé les travailleurs divisés et relativement impuissants. La crise, qui ramène les corps et leurs souffrances en première ligne, et la perception claire que sa résolution (si elle est laissée aux classes dirigeantes actuelles) pourrait concourir à la pire des restaurations, place chaque militant communiste devant le devoir de reconstruire, à partir de la multitude, une force de classe. Chercher à reproduire le passé est insensé. Ressuscitant d’une descente aux enfers fatale pour nous tous, nous devons rebaptiser notre projet. Nous l’appelons Internationale communiste des travailleurs. Et c’est un nom totalement nouveau.

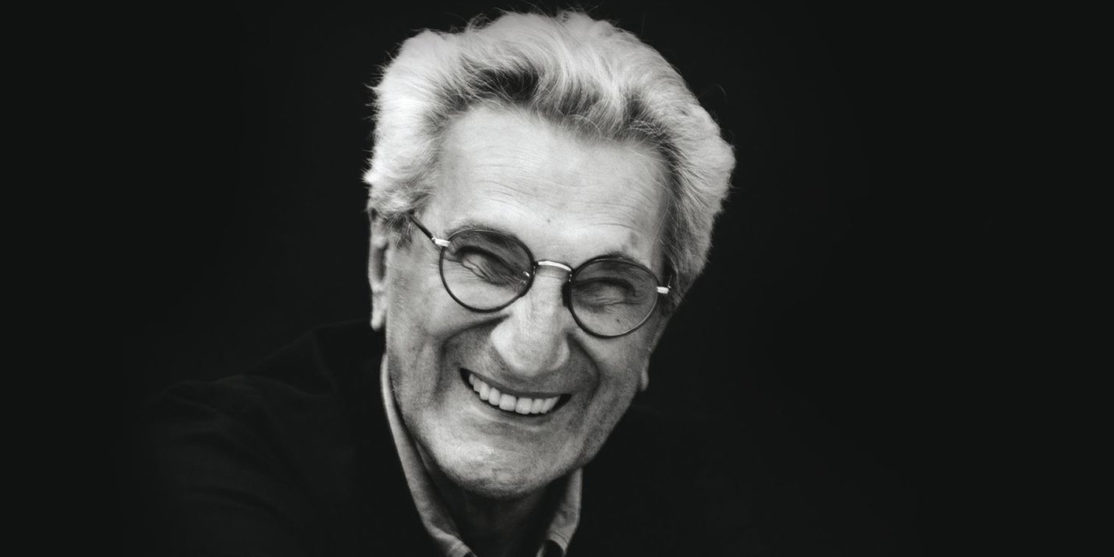

Toni Negri, Da Genova a domani. Storia di un comunista, Ponte alle Grazie.