Le week-end du 7 et 8 mars a vu une radicalisation certaine des mobilisations féministes comparées aux dernières années. Cette radicalisation est d’autant plus bienvenue qu’elle entre en résonance avec les mobilisations massives à l’international, et notamment telles qu’elles ont émergé en Amérique Latine depuis quelques années. Ce texte des militantes argentines Luci Cavallero et Verónica Gago, publié en amont du 8 mars, offre un bon exemple de la manière dont les luttes féministes y sont intrinsèquement nourries par les luttes anti-capitalistes et anti-impérialistes. En opérant un renversement de la notion de « dette » pour un faire un outil puissant au service des luttes, ce texte permet également de tisser des liens entre mobilisations en France contre les retraites, stratégies de dépossession des territoires par des fonds de pension comme Blackrock, et augmentation de la violence contre les corps féminisés.

Ces dernières années, le mouvement féministe transnational, dans le cadre de la dynamique de la grève, a placé la lutte sous la bannière de la dette. Nous avons dit ici et là : « Nous nous voulons/aimons1 vivantes, libres et non endettées ! » (¡Vivas, libres y desendeudadas nos queremos!) (Argentine), « Nous contre la dette » (¡Nosotras contra la deuda!) (Porto Rico), « Ils nous doivent une vie ! » (¡Nos deben una vida!) (Chili), « Nous ne devons rien, nous ne paierons rien ! » (¡No debemos, no pagamos!) (Espagne). Nous assistons à un moment historique : non seulement le mouvement féministe politise, à grande échelle, la question financière, mais cette lecture féministe de la dette permet en outre de repenser la violence économique en lien avec la violence machiste. La grève féministe, en dénonçant la dette du Fonds Monétaire International, celle des créanciers privés, et son impact sur les dettes intérieures, ne cesse de faire apparaître d’autres dettes. De les rendre visibles et de les revendiquer. Alors que les détenteurs d’obligations et les fonds d’investissement font pression pour récupérer la totalité de leurs investissements, dans la rue, il est désormais évident que nous sommes les véritables créancier·es.

Mais cela n’était pas gagné d’avance. Il a fallu instaurer un changement fondamental de perspective, faisant la démonstration sur les lieux de travail et dans les foyers, devant les banques et contre les transnationales, que nous ne devons rien. Nous savons que la dette est un mécanisme capitaliste historiquement utilisé pour piller, exploiter et privatiser les biens communs que nous créons et recréons, ainsi que pour intensifier l’exploitation de notre travail en temps de crise. On sait bien comment la dette publique conditionne les États. On a pu observer ce scénario de façon cyclique dans les pays d’Amérique latine. Si l’endettement a, dans les années 1980, piloté les transitions démocratiques dans la région comme moyen de sortie des dictatures, dans les années 1990, le « consensus de Washington » des réformes néolibérales a imposé de nouveaux seuils d’endettement et, depuis ces dernières années, nous assistons à une nouvelle relance de la colonisation financière de notre continent.

Mais ce n’est que récemment qu’on est parvenues à tracer politiquement les circuits qui relient cette dette publique à ses effets sur la vie quotidienne. C’est grâce aux résistances des femmes, des lesbiennes, des travestis, des trans et des non-binaires qui ont mis des mots sur ce que signifie d’être simultanément surexploitées en tant que travailleuses sur le marché du travail, en tant que travailleuses domestiques, en tant que consommatrices et maintenant en tant que débitrices.

L’établissement du lien entre la dette, la violence et le travail résulte des grèves féministes. Avec ce quatrième appel à une grève internationale, dans notre pays, l’Argentine, la discussion sur la dette se fera dans différents territoires, en mettant en lien grève productive et reproductive lors de la double journée des 8 et 9 mars. Mais elle s’exprimera aussi dans le slogan principal : « La dette est chez nous, pas au FMI ou dans les églises », qui établit un diagnostic précis de la situation et de l’horizon du mouvement à long terme. Dire, au village et au syndicat, dans la rue et à l’université, que « nous voulons être non endettées » est à la fois une méthode d’analyse et d’action : il s’agit de passer de l’ordre de la finance à celui des corps.

Mais questionner la dette ne revient pas seulement à parler de dette. La dette est directement liée aux coupes budgétaires dans les services publics, à la baisse des salaires, à la reconnaissance du travail domestique et à l’obligation de s’endetter pour pouvoir avorter. On ne s’endette pas sans se retrouver d’abord sans autres ressources. La dette ne vient nous « sauver » qu’une fois que nous avons été appauvries de force, poussées dans une précarité produite socialement. La dette ne devient impayable que parce qu’il y a d’abord eu des pillages.

Parler de la dette depuis une perspective féministe met en lumière ce qui nourrit les flux mondiaux du capital financier, qui cherche à garder la main sur les retraites, sur les salaires et sur l’énorme masse de travail gratuit et précarisé. Ce travail qui, aujourd’hui, fait tourner le monde, qui se fait déposséder par l’industrie extractive, celui qui permet les taux de rentabilité exceptionnels des multinationales, et celui que nous avons pointé du doigt et dénoncé, en raison de ses liens direct avec l’augmentation des violences au travail, institutionnelles, racistes et sexistes.

Les géographies du capital financier

Prenons un exemple pratique de la géographie financière telle que rendue visible par la grève féministe : le fonds d’investissement BlackRock, l’un des plus grands détenteurs étrangers de dettes argentines. C’est le même fonds qui a investi des sommes gigantesques dans les fonds de pension mexicains et qui réclame un ajustement de son système de retraite. Il faut préciser ici la prémisse qui relie spéculation financière, augmentation de l’âge de la retraite et non-reconnaissance du travail des femmes, des lesbiennes, des travestis et des transsexuels : les profits des fonds d’investissement sont garantis par la prolongation des années de surexploitation de ces emplois. En outre, les actifs de ces fonds d’investissement (l’argent qu’ils récupèrent auprès des retraité.e.s qui paient plus et plus longtemps) sont utilisés pour acheter des entreprises publiques et les privatiser. Le combo est complet : dans le même mouvement, ces travailleuses sont obligées de cotiser plus longtemps, en même temps qu’elles se retrouvent privées de services publics et, par conséquent, leur revenu est également dévalué (elles doivent payer pour des services qui étaient auparavant publics et gratuits).

Il est donc possible de rattacher à cette dynamique de dépossessions, qui s’accumulent au profit de la violence contre certains corps et territoires, la raison pour laquelle aujourd’hui au Mexique l’appel à la grève a pris un essor plus important que les autres années. Dans ce pays, on parle d’un nombre record de 10 féminicides par jour selon les organismes officiels. La viralisation de l’appel à la grève des 8 et 9 mars – avec des slogans divers : #Le9PersonneNeBouge, #UnJourSansNous –, exprime une accumulation organisée, un « étalage de la colère », comme l’expliquent plusieurs militantes. Les zapatistes, les collectifs féministes, les universitaires, les artistes de tous les États, mais aussi les travailleuses des maquiladoras se sont déjà jointes à la protestation contre des employeurs parmi les plus durs du continent.

Mais ce qui est sans aucun doute tissé avec de plus en plus de force, c’est le lien entre violence sexuelle et violence politique et économique.

Le fonds d’investissement qui débarque en Argentine et au Mexique en aspirant la richesse sociale est le même que celui que dénoncent les gilets jaunes en France : ils le désignent comme le complice de la révision du système de retraites promue par le président Emmanuel Macron, qui a récemment provoqué des manifestations massives. La grève de plus de quarante jours – qui a impliqué aussi bien le ballet de l’opéra de Paris que les cheminot.e.s – a été un autre moment fort des effets de l’expropriation financière des salaires et des pensions.

C’est pourquoi le mode de fonctionnement des fonds d’investissement (acteurs fondamentaux de la renégociation de la dette) est inexplicable si on ne se situe qu’à l’intérieur d’une frontière nationale : ils sont alimentés par les fonds de pension d’un pays, qu’ils utilisent pour racheter la dette publique d’un autre pays ayant besoin de financement, alors qu’ils peuvent investir dans d’autres endroits en rachetant des dettes hypothécaires ou des investissements dans le domaine de l’énergie. La Plate-forme des personnes touchées par les hypothèques (PAH), qui a dénoncé dans différentes régions d’Espagne les expulsions liées aux bulles financières, en apporte une autre preuve. En 2018, le PAH a traduit en justice le fonds vautour Blackstone pour avoir provoqué l’inflation des prix du logement.

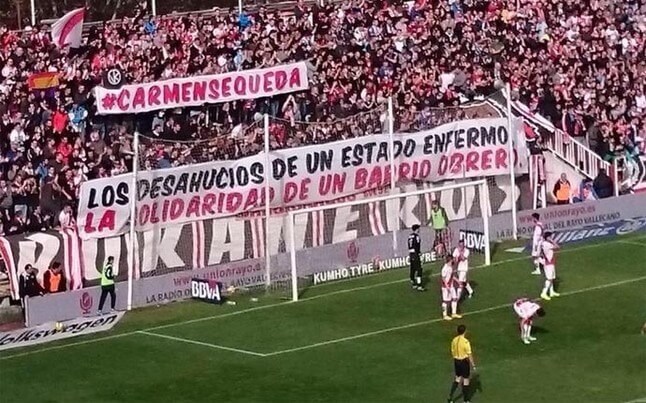

Aussi, cette dénonciation est désormais intégrée aux mobilisations féministes et de personnes migrantes et a notamment permis de lier la grève féministe du 8 mars à des actions contre les expulsions et pour le droit au logement. Les locataires organisés en syndicats diffusent le mot d’ordre « stop aux expulsions », en mettant en avant les noms propres (#GiselliSeQueda2), et assurent la défense de chaque locataire maison par maison. « Dès le départ, la pratique féministe s’est retrouvée dans le PAH car dès le départ, ce militantisme était porté, entre autres, par des femmes au foyer, des femmes âgées et des femmes migrantes, notamment d’Amérique du Sud. »

« Les crises des couples traditionnels ont beaucoup à voir avec le défaut de paiement du logement, et en général ce sont les femmes qui restent dans les maisons, et gardent la dette », explique Lotta Meri Pirita Tenhunen, une militante du quartier de Vallekas à Madrid. Pour ce 8 Mars, on peut lire : « C’est nous qui sommes confrontées à l’escroquerie immobilière. Nous refusons de payer des loyers abusifs. Nous refusons de rester dans les rues. La lutte pour le logement est une lutte féministe. Beaucoup d’entre nous ont été victimes de la violence masculine à la maison, dans la rue et au travail. Nous invitons un maximum de camarades féministes à rejoindre le mouvement pour le logement, côte à côte avec nous, pour mettre fin aux expulsions, reprendre les maisons, lutter contre les banques et les fonds vautours, exiger des droits, les mettre en œuvre par le biais d’un soutien mutuel et lutter pour mettre la vie au centre. »

Avec cette grève féministe, nous pouvons donc retracer la géographie des dépossessions et des expropriations dont profitent les soi-disant « pluies d’investissements ». Les exigences de logements, de revalorisation des salaires, de retraites font partie d’un même programme de désobéissance financière.

Ici aussi, les retraites ont constitué un point clé de la récente mobilisation féministe. Lorsqu’un conflit a éclaté en juillet dernier à propos d’une réforme proposant de supprimer les retraites dites « de femmes au foyer », c’est parce que le gouvernement de Mauricio Macri, à la demande du FMI, a levé les moratoires sur les retraites qui permettaient aux femmes, travaillant dans la sphère domestique ou de manière informelle, de payer par tranches leurs cotisations de manière à pouvoir prendre leur retraite avec un revenu minimum de subsistance. L’alliance entre le mouvement syndical et le mouvement féministe a permis au premier de proposer, sous le slogan #NiUnaJubiladaMeno3, la reconnaissance du travail domestique comme une priorité dans l’agenda ouvrier. Tous les syndicats se sont mobilisés pour rejeter cette mesure en portant, entre autres, le slogan « Les cotisations qui me manquent sont détenues par le patriarcat ».

La grève féministe des prochains jours a pour protagoniste la coordination intersyndicale, qui a construit au cours de toutes ces années un lien étroit entre les revendications des sphères « reproductive » et « productive », mettant en évidence et dénonçant leur relation hiérarchique. Cette trajectoire s’exprime également dans le nouveau statut des travailleuses de l’économie populaire, qui ont été des actrices clés dans la discussion sur le travail non reconnu et non rémunéré dans les territoires. La présence dans la rue aujourd’hui de la secrétaire des femmes et de la diversité de l’UTEP (Union des travailleurs de l’économie populaire) s’inscrit dans cette ligne d’alliances qui a débuté avec la première grève des femmes en 2016.

La conjonction des pratiques et langages syndicaux et féministes a été fondamentale car, sous le slogan #NousSommesToutesDesTravailleuses, elle a permis la problématisation du travail sous ses multiples formes. L’expérimentation de formes de syndicalisme social qui mêlent la question du loyer et du travail, des retraites et de l’économie populaire, de la dénonciation des abus et des violences sexuelles sur le lieu de travail, tire son origine dans le féminisme. Ce n’est pas par hasard si aujourd’hui, le slogan « Ce n’est pas de l’amour, c’est du travail non rémunéré » est porté haut et fort dans plusieurs syndicats. En renversant la hiérarchie entre travail rémunéré et non-rémunéré, le fardeau de la dette est également inversé. La dette devient celle de l’État, des employeurs et des patriarches qui ont bénéficié de ce travail historiquement forcé et libre.

La dette nous est due à toutes et tous, dans chaque territoire

Cette grève féministe internationale, qui clamera dans les rues que la dette est due à chacun et chacune d’entre nous, entend aussi rendre compte dans chaque territoire de ce qui nous est dû. Ce 8 mars, il y aura des assemblées, des festivals et des activités dans différents points de la ville et du pays, qui déploieront ce slogan. Dans les Villas44 31 et 31 bis de la ville de Buenos Aires, un territoire où le gouvernement local propage un modèle d’« intégration urbaine » qui consiste à installer des multinationales comme MacDonald et la banque Santander alors que les riverains dénoncent le manque d’eau et d’électricité, l’assemblée féministe va organiser une action au marché qui fait face à la banque. Le mot d’ordre de l’appel est clair : « quelles sont les tâches que nous faisons, qui nous prennent du temps, et pour lesquelles personne ne nous rémunère ? » Cintia Cuevas, de Mala Junta-Poder Feminista, déclare : « Depuis l’assemblée, nous voulons visibiliser le travail de soins, le travail de l’économie populaire et participer à la grève internationale dans les sphères de la production et de la reproduction, car ce que beaucoup appellent amour est un travail non rémunéré ».

L’Assemblée populaire féministe du quartier de Boedo projettera sur un supermarché l’image d’un corazón-territorio5 en mémoire du féminicide d’une ouvrière de cet établissement. Dans le quartier Flores, un réseau d’enseignants, de familles et d’organisations proposeront une Caravane #8M, avec le slogan « Ni enfermées ni disparues, toutes vivantes et avec des droits ! »

Le mot d’ordre « la dette nous est due » implique d’enquêter en pratique dans notre vie quotidienne sur ce qui nous est dû, et de dénoncer en même temps l’exploitation de notre travail et l’exploitation financière sur chaque territoire. Dans le même sens, la prolifération de collectifs féministes qui s’organisent autour des différentes formes de travail non reconnu et précarisé n’est pas fortuite : elle est liée au caractère obligatoire de l’endettement pour la reproduction sociale.

Cette année, lors de la préparation de l’Assemblée des 8 et 9 mars, le nouveau syndicat des aides à domicile a été présenté. L’Assemblée des Travestis Trans et Non binaires pour la santé intégrale a également parlé de la lutte qu’ils et elles doivent mener à cause de la raréfaction des hormones de testostérone. Montenegro, un militant trans, explique : « Depuis l’année dernière, le gouvernement a suspendu l’achat de traitements hormonaux et cette mesure est toujours d’actualité. Aujourd’hui, les hommes trans, les masculinités trans, les personnes qui ne sont pas binaires mais qui décident de prendre de la testostérone n’ont pas accès à un traitement ». Ainsi, les sens du slogan « la dette nous est due » se retrouvent démultipliés. Le 9 mars, ce slogan sera l’étendard de la grève et de la mobilisation au Congrès.

#OnArrêteTout car la grève féministe est lancée !

La grève féministe ne cesse d’accumuler des forces, de combiner des temporalités, de construire des programmes. Elle est également appelée en Colombie et en Équateur, où l’ébullition des grève précédentes, respectivement en octobre et en novembre, est encore présente. Il faut rappeler que ces grèves étaient aussi une réponse aux mesures économiques dictées par les plans d’ajustement dérivés de la dette extérieure. Il y aura des grèves au Paraguay, en Bolivie, en Uruguay et dans presque tous les États du Brésil.

Au Chili, où la grève générale féministe de 2020 a été suivie d’une mobilisation qui n’a pas cessé depuis octobre, se joue la contestation la plus vigoureuse du néolibéralisme dans le pays favori de l’expérience des Chicago Boys, où la dette a explosé dans toute sa complexité.

La question de l’endettement des étudiant·es et de la privatisation des retraites dans les fonds d’investissement privés en particulier et, plus largement, de l’endettement comme mode de vie est l’une des clés de la grève générale féministe contre la précarisation de la vie et le terrorisme d’État. Les porte-paroles de la Coordinadora 8M, Alondra Carrillo Vidal et Javiera Manzi Araneda, affirment : « Le rejet des conditions précaires du présent et l’incertitude générale quant à un avenir soutenu par la dette et le crédit ont fait partie de ce premier élan d’irruption ».

Les dénonciations de la féminisation de la pauvreté et de la dépossession généralisée, de la précarité du travail et de toute existence, tissent un réseau de questions. En se demandant comment frapper la finance, et contre la finance, on se demande aussi de quoi sont faites nos dettes, et qui prétend détenir des droits sur nos existences.

Les féminicides et les travesticides ne sont pas étrangers à cette géographie du capital qui impose, ici et là, des formes de dépossession et d’exploitation de plus en plus violentes. Porter que « la dette nous est due » comme slogan de la grève féministe internationale renverse le fardeau de la dette : il nous reconnaît comme créancier·es, et invite à interroger la dette dans les foyers et dans les rues.

Luci Cavallero & Verónica Gago

6 mars 2020

Texte initialement paru dans Pagina12 (Argentine)

- Le verbe espagnol « querer » signifiant à la fois « vouloir » et « aimer » il est difficile de traduire ce slogan en français sans perdre ce double-sens. (N.d.T)

- #GiselliResteIci (N.d.T.)

- #PasUneRetraitéeDeMoins (N.d.T.)

- Les « Villas » sont les bidonvilles situés à l’intérieur de Buenos Aires. On en compte plusieurs dizaines. (N.d.T.)