Penser l’abolition de la police. Entretien avec Gwenola Ricordeau.

À l’heure où des manifestations massives animent les États-Unis contre les violences policières racistes, résonne le slogan « abolish the police ». En France, les revendications autour de la police visent en général davantage l’arrêt de certaines pratiques policières (clé d’étranglement, plaquage ventral, contrôles au faciès, etc.) que l’abolition de l’institution policière elle-même. Nous avons sollicité Gwenola Ricordeau, professeure assistante en justice criminelle à la California State University, Chico, auteure de Pour elles toutes. Femmes contre la prison (Lux, 2019) pour nous éclairer sur cette revendication et ses implications concrètes.

Suite aux mobilisations massives contre les violences policières racistes aux US, la ville de Minneapolis a annoncé le « démantèlement » de sa police, et d’autres localités planchent sur la réallocation des budgets des forces de l’ordre vers des projets communautaires. Abolir la police, la démanteler, arrêter de la financer (« defund »), qu’impliquent concrètement ces trois termes ?

Ces trois termes font référence à des choses quelque peu différentes en fait. La revendication du démantèlement des forces de police renvoie au mot d’ordre, déjà ancien, des mouvements pour l’abolition de la police : « Disempower, disarm, disband », c’est-à-dire « affaiblir, désarmer, dissoudre [les forces de l’ordre] ». Il s’agit d’une stratégie, expliquée par exemple par A World Without Police, en trois étapes, qui peuvent se chevaucher.

Affaiblir la police. Cela passe par l’opposition à la construction de nouveaux commissariats ou de nouvelles écoles de police (je pense à la campagne No Cop Academy à Chicago), à leur présence sur les campus universitaires ou aux campagnes de recrutement de policiers, mais aussi par obliger les centrales syndicales à refuser l’affiliation de syndicats de policiers.

Il s’agit aussi, et c’est important, de réduire le recours à la police. Il ne s’agit pas simplement de dire « N’appelez pas la police », mais de proposer de réelles alternatives. Celles-ci ne relèvent pas d’un code de bonne conduite individuelle : il faut construire des communautés fortes qui ont des ressources à offrir dans toutes les situations où ordinairement les gens font appel à la police. Il s’agit, par exemple, de se former collectivement à la gestion des situations de violences interpersonnelles, se former à la justice transformative ou à intervenir auprès de personnes qui ont des problèmes de santé mentale ou qui consomment des produits psychoactifs.

Tu parlais de trois étapes…

Oui, donc la première est l’affaiblissement de la police, et la seconde est son désarmement. C’est un mot d’ordre assez simple à saisir. Mais il faut dire qu’il met l’accent sur une évolution de la police qui ne s’observe pas qu’aux États-Unis : sa « militarisation » – cette expression désigne l’utilisation croissante par la police de stratégies et d’armes qui étaient auparavant réservées aux militaires, un mouvement qui s’est accéléré aux États-Unis après 2001. La question du désarmement met également la focale sur le développement du recours aux armes prétendument « non-létales » (voir l’interview de Paul Rocher).

La troisième étape est assez naturellement celle du démantèlement de la police !

La stratégie « affaiblir, désarmer, dissoudre » rallie beaucoup de groupes, mais il y a plein de formulations différentes. Il y a, par exemple, les « 10 idées d’actions pour un futur sans police » par MPD150 qui mène campagne pour l’abolition de la police de Minneapolis.

Et la revendication de l’arrêt du financement de la police alors ?

C’est une revendication qui gagne beaucoup en popularité actuellement aux États-Unis. Des initiatives fleurissent partout en ce sens. Par exemple, Defund12 permet à tout le monde d’envoyer des emails aux responsables politiques pour demander l’arrêt du financement de la police.

La revendication d’un arrêt du financement de la police est, d’un point de vue stratégique, le pendant de celle de l’arrêt de la construction de nouvelles prisons et du désinvestissement dans le secteur carcéral. Par exemple la campagne Harvard Prison Disinvest que mènent les étudiant.e.s d’Harvard pour que leur université cesse ses liens économiques avec le secteur des prisons privées et des banques qui font des prêts pour les cautions liées aux libérations provisoires. Cet appel à l’arrêt du financement de la police va souvent de pair avec l’idée d’utiliser cet argent pour financer les secteurs qui sont réellement utiles à la population, à commencer par la santé (par exemple, sur les réseaux sociaux états-uniens, circulent beaucoup les photos en vis-à-vis d’un policier lourdement équipé et d’une personnelle soignante qui utilise un sac poubelle à défaut d’autre équipement adéquat pour se protéger du coronavirus). Mais beaucoup d’autres secteurs sont mentionnés, comme le logement, l’éducation, les transports publics, la santé psychique, les services pour les femmes (notamment celles victimes de violences), … Et puis il y a la question de la préservation des sites ancestraux et sacrés des populations amérindiennes, de la pollution dont souffrent particulièrement les quartiers populaires… autant de problèmes très réels pour lesquels les financements sont ridicules en comparaison des budgets alloués aux forces de l’ordre.

Mais est-ce que revendiquer l’arrêt du financement de la police est considéré comme une stratégie abolitionniste ?

L’arrêt du financement de la police n’est qu’un moyen d’aller vers son abolition : il ne se suffit pas à lui seul, car le projet abolitionniste n’est pas de laisser chacun·e s’occuper de sa sécurité. Mais il n’y aura pas d’abolition de la police tant qu’il y aura de l’argent pour la police !

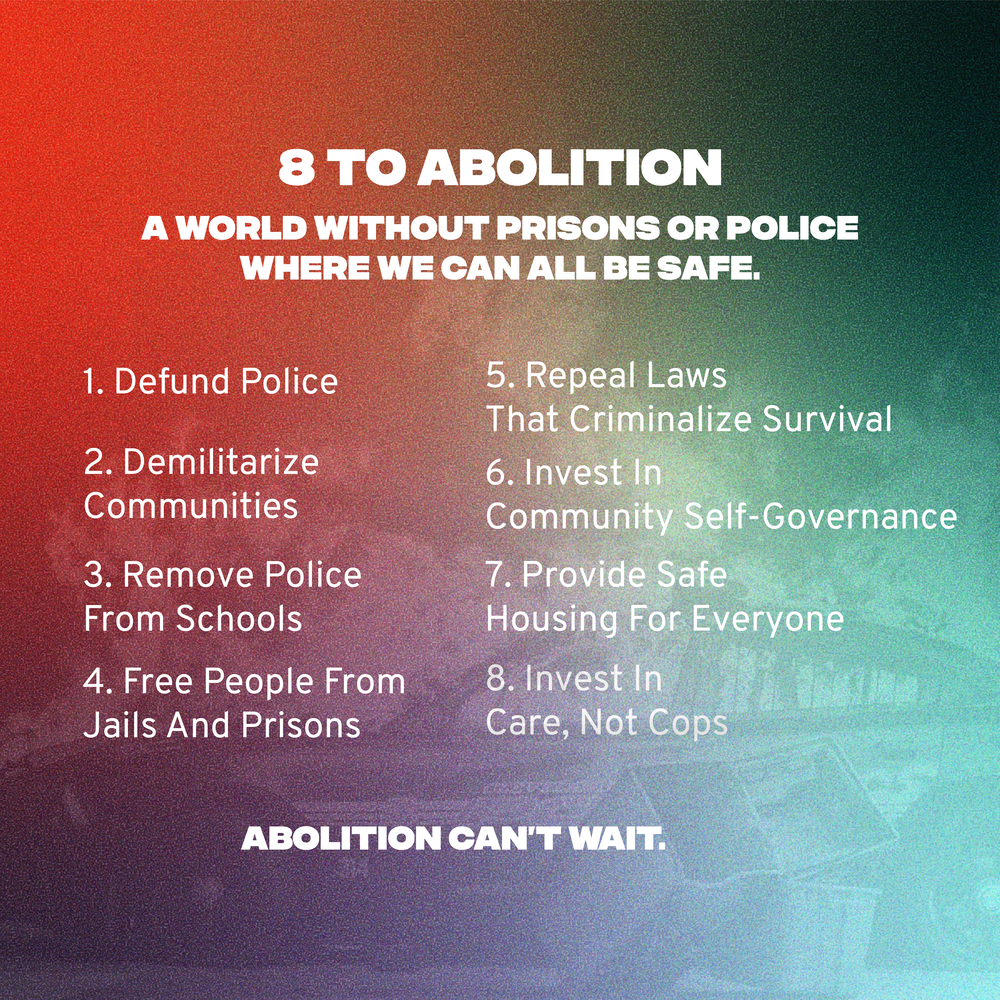

La revendication de l’arrêt du financement des forces de police n’est en fait que l’une des huit revendications d’une campagne nationale #8toabolition qui porte également comme revendications la libération massive de prisonnier.e.s (la décarcéralisation), des logements pour tou.te.s, des investissements dans le secteur de la santé publique…

Cette plateforme répond à celle de la campagne #8cantwait, lancée par Campaign Zero, qui lutte contre les violences policières. Les propositions de #8cantwait – qui ont pour but de réduire le nombre de personnes tuées par la police de 72% – sont, par exemple : interdiction pour les policiers d’user les techniques d’étranglement et de tirer sur les véhicules en mouvement, obligation pour eux d’utiliser des techniques de désescalade et de prévenir avant de tirer…

Les différences entre les deux plateformes montrent qu’il y a de vraies différences tactiques entre les mouvements abolitionnistes et les luttes contre les violences policières. Elles montrent aussi que les luttes contre les violences policières peuvent avoir du mal à dépasser une perspective certes critique, mais réformiste sur le fond, de la police. En effet, ces luttes ont tendance à se limiter justement à la question des violences policières ou au caractère raciste de l’institution et elles laissent dans l’ombre la question de l’existence même de la police.

En quoi les revendications abolitionnistes « affaiblir, désarmer, dissoudre » se distinguent-elles des approches réformistes ?

Le chercheur et militant abolitionniste états-unien Alex Vitale a rappelé que « les policiers arrêtés dans la mort de George Floyd avaient reçu des formations sur les biais [raciaux] implicites, sur les techniques de désescalade, de méditation en pleine conscience. Ce type de formation est assez populaire dans les forces de l’ordre aux États-Unis. Ils portaient des go-pro et ils étaient requis d’intervenir en cas d’usage de la force impropre [de leurs collègues]. Tout ceci n’a fait aucune différence ».

En général, on trouve parmi les propositions réformistes – dont l’argumentation est très bien démontée par le groupe abolitionniste états-unien Critical Resistance – une meilleure formation des policiers. Cette proposition est problématique car elle contribue à développer les budgets qui leur sont alloués et la recherche tend à prouver que la formation des policiers n’a pas beaucoup d’effets sur la réalité de leur travail, mais surtout cela peut contribuer à renforcer leur sphère d’activités. L’exemple le plus souvent utilisé aux États-Unis est celui de la formation des policiers à la prise en charge des personnes ayant des troubles psychiques. C’est un enjeu important car ces personnes sont surreprésentées parmi les victimes de crimes policiers et de plus en plus de forces de police forment leurs personnels aux contacts avec ces personnes. Le problème, c’est que de plus en plus, plutôt que de faire appel à des personnels de soins ou à des membres de la communauté qui auraient des ressources à apporter lorsqu’une personne se met en danger ou met en danger autrui, il y a l’appel à la police. C’est évidemment le même type de questions que pose, par exemple, le fait de former davantage les policiers à l’accueil des femmes victimes de violences.

Autre proposition réformiste : systématiser le port par les policiers de go-pro. De nombreux travaux ont montré qu’elles ne réduisent pas le recours à la force par les policiers, ni les crimes policiers, sans compter que leur déploiement contribue à gonfler le secteur déjà florissant de la vidéosurveillance.

Les réformistes évoquent souvent également le recrutement des policiers, comme si la question était de recruter de « meilleurs policiers » – et qu’il y en aurait de « bons » et de « mauvais ». Cette question du recrutement est d’ailleurs parfois posée en termes de « diversité » : il faudrait plus de policiers Noirs, Latinos… – ou de femmes ou de LGBT d’ailleurs. Mais le travail des policiers issus des minorités raciales n’est pas très différent de celui des policiers blancs (un peu comme ce qu’on voit des jugements prononcés par les juges issus des minorités raciales qui sont même parfois plus sévères que les juges blancs). Comme l’ont montré de nombreux travaux sur la police, l’explication du racisme policier n’est pas à chercher dans le recrutement (de personnes racistes), mais plutôt dans la « socialisation policière » (en d’autres termes : les effets de l’institution policière sur les personnes qu’elle recrute). Je pense notamment aux travaux de Fabien Jobard, qui a récemment eu cette formule : « Dans la police, on ne naît pas raciste, mais on le devient. » En bref, la question est celle du racisme structurel.

Dernier exemple d’approche réformiste que je voudrais évoquer en quelques mots : la poursuite et la condamnation (licenciement, etc.) des policiers racistes, ayant abusé de l’usage de la force ou autre. Ce genre de revendication semble frappé du coin du bon sens car leur impunité suscite assez naturellement un sentiment d’injustice. Néanmoins, ce type de revendication est profondément réformiste. Il n’y a pas besoin de s’arrêter sur le fait que même un ministre de l’Intérieur peut la reprendre. En fait, quand on appelle à la condamnation de certains policiers, on entretient le mythe qu’il existe de bons et de mauvais policiers, qu’une meilleure police est possible et que nous pourrions compter sur le système lui-même pour obtenir justice.

Comment ces revendications s’articulent-elles aux différents niveaux de structuration (fédéral, local ?) du système de police américain ? Concrètement, qui peut décider d’abolir quoi ?

Le système états-unien est particulièrement complexe car, effectivement, il y a des forces de l’ordre qui agissent au niveau fédéral (comme le FBI), mais il y a aussi les états, les comtés, les villes, voire les universités, qui sont dotés de forces de police propres, avec des compétences diverses. Ce qui se discute à Minneapolis et ailleurs, ce n’est pas l’instauration d’une commune anarchiste : d’autres forces de police, au niveau régional ou autre, risquent de « remplacer » en partie celles qui seront démantelées, mais elles ne pourront sans doute pas le faire totalement.

Tu as toi-même travaillé et publié sur l’abolitionnisme carcéral, et montré à cette occasion qu’il n’était pas pensable de manière séparée de l’abolitionnisme pénal. D’autre part, un slogan des mobilisations en France est que « La police assassine, la justice acquitte ». Comment comprendre l’articulation entre ces trois niveaux : policier, pénal, carcéral, et pourquoi ne peut-on pas séparer l’abolition de l’un de celle des autres ?

L’abolition de la police fait intégralement partie du projet de l’abolitionnisme pénal. Lorsqu’on parle d’abolition du système pénal, on se réfère aux institutions pénales (c’est-à-dire la police, les tribunaux, la prison), des institutions dont le rôle est de réprimer ou de punir (les « sanctions pénales ») les personnes auteures d’infractions (dites « pénales »), qui sont définies par l’État, à travers les lois et le Code pénal.

Le rôle de la police dans le système pénal est important. La police est au début de la « chaine pénale » : c’est elle qui procède aux arrestations et elle dispose d’un grand pouvoir discrétionnaire (par exemple, choisir d’effectuer ou non un contrôle d’identité dans la rue). Le travail policier est loin des représentations cinématographiques dans lesquelles on voit pour l’essentiel les policiers aux trousses de méchants : ces représentations laissent à penser que la police vient répondre à un besoin, ou, pour dire les choses autrement, que le crime crée le besoin de police. En fait, c’est plutôt l’inverse : plus il y a de policiers, plus ils « travaillent », plus il y a de délits et de crimes.

Quelle est la place des luttes contre les violences policières dans le mouvement pour l’abolition de la police ?

Elles en font partie, de même que les luttes contre les crimes pénitentiaires font partie des combats anti-carcéraux. Mais les crimes policiers ne sont qu’une partie du large spectre des violences policières – je ne dis pas ça pour en atténuer la gravité – et les violences policières ne sont qu’une partie des problèmes suscités par l’existence de la police. Et on peut dire la même chose des crimes pénitentiaires et de la prison. Dire que les problèmes posés par l’existence de la police ne se réduisent pas aux crimes policiers (comme les problèmes posés par l’existence de la prison ne se réduisent pas aux crimes pénitentiaires), c’est dire que la police (comme la prison) fait problème en tant qu’institution de l’État dont les effets néfastes se mesurent à très grande échelle.

D’ailleurs, personnellement, je pense assez peu en termes de « violences policières » ou « pénitentiaires » et je préfère plutôt la catégorie de « crimes d’État » – car c’est bien l’État qui est la cible du travail politique abolitionniste.

Comme je l’évoquais dans le cas des États-Unis, il y a parfois, entre les luttes contre les crimes d’État et les mouvements abolitionnistes, des malentendus et des désaccords, essentiellement au niveau tactique de la formulation des revendications et de ce que cela implique en termes stratégiques.

Je vais expliciter cela à partir des manières dont on peut entendre le slogan « Justice et Vérité » qui est repris depuis des décennies dans les luttes contre les crimes d’État. Lorsqu’on a un proche qui est victime d’un crime d’État, on est confronté à une multitude d’obstacles pour connaitre précisément les circonstances du crime – ce que montre admirablement le combat d’Assa Traoré, de sa famille et du Comité Vérité pour Adama. La dissimulation, le silence et toutes les autres tactiques de l’État auxquels se heurtent les proches des victimes de crimes d’État font obstacle au besoin qu’ont les victimes (quel que soit ce dont elles ont été victimes) de savoir ce qui s’est passé et que leur perte, leur deuil ou leurs blessures soient reconnues. Le système pénal les prive de la vérité et de la justice qui sont dues à toutes les victimes.

Là où les malentendus et les désaccords commencent, c’est que certains collectifs, parfois pour être entendables et entendus, présentent comme le but de leur action politique l’obtention d’un procès qui reconnaisse le crime commis (la « vérité du crime ») et qui condamne ses auteurs (la « justice pour le crime »). S’il peut y avoir une vraie différence entre les luttes contre les violences policières et les mouvements abolitionnistes, c’est que ces derniers, s’ils peuvent avoir recours au système judiciaire, c’est toujours comme un moyen politique (dont ils font la critique) – et non comme une fin en soi.

D’un point de vue abolitionniste, en tant que victime d’un crime d’État, on n’attend aucune vérité du système judiciaire – notre vérité des faits a plus de valeur que la vérité judiciaire et celle-ci sera toujours en deçà de ce qui se joue dans un crime d’État : le système judiciaire ne condamne jamais le racisme systémique ou le sort fait aux pauvres… Quant à la justice, on ne l’aura pas de l’institution judiciaire. Le slogan « Justice et Vérité » a néanmoins l’intérêt de montrer le caractère trompeur du système judiciaire qui plonge les victimes dans des malheurs qui s’ajoutent à ceux de la perte d’un proche et qui répond souvent mal au besoin de reconnaissance des victimes du tort qu’elles ont subi.

Qu’en est-il dans les mouvements en France ? Comment peut-on expliquer que cette revendication (l’abolition de la police) ne soit pour le moment pas très investie ?

Il est vrai qu’il y a de nombreux groupes aux États-Unis qui travaillent à l’abolition de la police. Il faut d’ailleurs souligner que ce qui se passe aujourd’hui au niveau du conseil municipal de Minneapolis n’est pas le résultat d’une prise de conscience subite de ses membres. Outre le fort mouvement populaire actuel, il y a aussi, depuis des années, un mouvement abolitionniste qui travaille, à Minneapolis, à construire l’abolition de la police – c’est la coalition MPD150 que j’ai déjà évoquée. Il existe beaucoup d’autres groupes qui travaillent à l’abolition de la police, qu’ils soient nationaux (comme Critical Resistance que j’ai déjà évoqué) ou locaux.

Il résulte de cet important travail militant beaucoup de réflexions sur la stratégie abolitionniste et il y a une production importante de textes et de livres qui contribuent au mouvement abolitionniste. Je pense en particulier au livre d’Alex Vitale, The End of Policing, qui est paru en 2017 et dont le téléchargement est actuellement gratuit.

En France, les travaux critiques sur la police sont nombreux (je pense notamment aux livres de Mathieu Rigouste et à tout le champ de recherche sociologique sur le travail policier), mais il y a assez peu de ressources militantes sur l’abolition de la police. Par exemple, hormis cet article, paru dans Jef Klak, il y a peu de ressources en français sur les luttes pour l’abolition de la police aux États-Unis.

En France, les luttes abolitionnistes ont toujours plus porté sur la prison que sur la police et il y a un manque de convergence entre les luttes contre les crimes d’État et les luttes anticarcérales. Comment l’expliquer ? Comment expliquer qu’on parle si peu d’abolir la police en France ? Je ne vois pas de réponses simples à ces questions. Mais je peux faire une hypothèse. Les luttes anticarcérales sont issues d’une extrême-gauche très blanche pour qui la répression était principalement incarnée par la prison – la confrontation à la police étant une péripétie de tout cela. Les classes populaires et celles issues de l’immigration et de l’histoire coloniale ont une expérience différente : celle de la prison, mais aussi à très large échelle, celle du harcèlement policier. Et ce sont dans leurs rangs qu’on compte l’essentiel des victimes des crimes policiers. Je pense que les formes spécifiques de confrontation à la police et à la prison ont forgé des réflexions différentes, mais encore une fois, ce n’est qu’une hypothèse que je me permets de faire ici.

Les revendications états-uniennes pourraient-elles être reprises dans le contexte français ?

Rien ne s’y oppose et certainement pas une prétendue différence entre la police française et la police états-unienne ! Il y a plein de tactiques mises en place aux États-Unis pour affaiblir la police qui peuvent être utilisées en France. Pour ce qui est du désarmement de la police, ce n’est pas radicalement nouveau dans le paysage politique français, car c’est précisément l’angle choisi par le collectif Désarmons-les. Il y a fort à faire en la matière et personne en France ne peut ignorer la dangerosité de l’équipement policier. Il est aussi possible de formuler des revendications pour la dissolution de certaines forces de police – je pense évidemment à la BAC, aux CRS, aux unités spécialisées dans la lutte contre les travailleuses du sexe ou les usager.e.s de produits stupéfiants.

De même que tu expliquais dans ton livre que l’abolition de la prison était tout à fait compatible avec le développement de certaines technologies sécuritaires comme le bracelet électronique, est-ce qu’il est à craindre que l’abolition de la police devienne également compatible avec un programme (néo)libéral, avec par exemple la possible délégation de certains services au secteur privé, voire à des mafias officieuses locales ?

C’est un aspect de la question de l’abolition de la police qu’il est très important de garder à l’esprit. En effet, certains réformateurs suggèrent le remplacement des humains par des machines pour toute une partie du travail policier, en particulier pour la circulation routière, le stationnement, mais aussi ce qui est souvent désigné par le terme « incivilités ». Les technologies de reconnaissance faciale rendent beaucoup de choses possibles. D’ailleurs, Jackie Wang, dans son livre Capitalisme carcéral, analyse très bien le développement de tout ce secteur des nouvelles technologies mises au service de la police.

L’utilisation de ces technologies comme alternative au « travail des policiers » est non seulement problématique car il ne met pas fin au « travail policier », mais il va aussi de pair avec le développement d’un secteur privé, comme tu le mentionnes. Il ne s’agit pas là d’une vraie nouveauté : l’histoire de la police a à voir, aux États-Unis, avec la longue histoire, commencée au début du 18e siècle, des « slave patrols » (voir la brochure Slave patrols & civil servants. A history of policing in two modes) – les « patrouilleurs », des hommes blancs qui chassaient notamment les esclaves fugitifs. Le vigilantisme, les milices privées, dont Elsa Dorlin a récemment rappelé les origines coloniales, n’ont rien à voir avec un projet émancipateur d’abolition de la police.

Enfin, as-tu connaissance d’expériences qui ont été effectivement mises en place, et quelles sont les limites, ou les difficultés qu’a pu impliquer l’abolition effective de la police ?

Je pense qu’on ne peut bien répondre à cette question qu’en faisant un petit détour.

Comme je l’ai dit rapidement tout à l’heure, la police n’a pas été créée pour répondre au phénomène du crime. Elle a été établie pour défendre la propriété privée et défendre le suprématisme blanc, tout en participant à l’affaiblissement d’autres formes de contrôle social qui existaient. Par exemple, la police de Minneapolis n’a qu’un peu plus de 150 ans – comme y fait allusion le nom de la coalition MPD150. Ce qui permet de rappeler l’histoire relativement courte des institutions policières à l’échelle de l’histoire de l’humanité.

Une fois qu’on a rappelé la fonction de la police – ce à quoi elle sert réellement–, on comprend bien que l’abolitionnisme rejette l’idée que la police (comme la justice) puisse n’être plus raciste, voire qu’elle devienne antiraciste – une idée aussi absurde que de penser une police anti-patriarcale ou féministe. On ne peut pas penser l’abolition de la police sans penser l’ordre capitaliste et racial auquel elle contribue. L’abolitionnisme est donc profondément révolutionnaire.

Mais le travail révolutionnaire pour l’abolition de la prison doit également contribuer à créer les conditions qui permettent de s’en passer. Être abolitionniste, ce n’est pas prôner la loi du plus fort. Je me répète un peu, mais l’idée est davantage de créer des communautés plus fortes afin de pouvoir se passer de la police.

Alors, pour enfin répondre à ta question… Beaucoup de mouvements révolutionnaires se sont posés la question pratique de l’abolition de la police, notamment dès qu’ils ont eu le contrôle d’un espace suffisamment important pour avoir à gérer eux-mêmes les questions liées à la sécurité, aux différents ou à la violence interpersonnelle… Beaucoup de choses ont été dites et écrites sur les Républicains espagnols, sur le mouvement zapatiste ou encore sur ce qui s’est passé au Guerrero (Mexique).

Personnellement, je suis toujours prudente avec l’utilisation d’exemples du passé – lorsque nous avons affaire à des enjeux technologiques nouveaux – et de cultures qu’on ne connait pas forcement bien. Les cultures Autochtones sont des sources d’inspiration pour le mouvement abolitionniste, mais je me méfie des formes d’exoticisation, de folkorisation, d’instrumentalisation… qu’il peut y avoir à les mobiliser sans précaution – le suprématisme blanc leur a imposé le système pénal (police, prison…), un système qui a contribué à leur destruction ; il ne faudrait pas que, à cause de nos efforts pour aujourd’hui démanteler ce système, les cultures des populations Autochtones souffrent de nouveau.

À nous tou.te.s d’imaginer, ensemble, un monde sans police…