Dans un contexte médiatique où l’arsenal raciste des démocraties libérales se trouve, une fois encore, déployé à l’encontre des femmes voilées, la lecture de cet article de Frantz Fanon, publié en mai 1957 dans Résistance Algérienne, rappelle que la situation des femmes a longtemps constitué un thème d’action privilégié par la doctrine politique de l’administration coloniale. Elle rappelle également comment le voilement, d’abord tradition d’habillement, est devenu mécanisme de résistance sous les conditions historiques de l’Algérie coloniale.

« Ce sont les exigences du combat qui provoquent […] de nouvelles attitudes, de nouvelles conduites, de nouvelles modalités d’apparaître ».

Les techniques vestimentaires, les traditions d’habillement, de parement, constituent les formes d’originalité les plus marquantes, c’est-à-dire les plus immédiatement perceptibles d’une société. À l’intérieur d’un ensemble, dans le cadre d’une silhouette déjà formellement soulignée, existent évidemment des modifications de détail, des innovations qui, dans les sociétés très développées, définissent et circonscrivent la mode. Mais l’allure générale demeure homogène et l’on peut regrouper de grandes aires de civilisation, d’immenses régions culturelles à partir des techniques originales, spécifiques, d’habillement des hommes et des femmes.

C’est à travers l’habillement que des types de société sont d’abord connus, soit par les reportages et documents photographiques, soit par les bandes cinématographiques. Il y a ainsi des civilisations sans cravates, des civilisations avec pagnes et d’autres sans chapeaux. L’appartenance à une aire culturelle donnée est le plus souvent signalée par les traditions vestimentaires de ses membres. Dans le monde arabe, par exemple, le voile dont se drapent les femmes est immédiatement vu par le touriste. On peut pendant longtemps ignorer qu’un Musulman ne consomme pas de porcs ou s’interdit les rapports sexuels diurnes pendant le mois de Ramadan, mais le voile de la femme apparaît avec une telle constance qu’il suffit, en général, à caractériser la société arabe.

Dans le Maghreb arabe, le voile fait partie des traditions vestimentaires des sociétés nationales tunisienne, algérienne, marocaine ou libyenne. Pour le touriste et l’étranger, le voile délimite à la fois la société algérienne et sa composante féminine1. Chez l’homme algérien, par contre, peuvent se décrire des modifications régionales mineures : fez dans les centres urbains, turbans et djellabas dans les campagnes. Le vêtement masculin admet une certaine marge de choix, un minimum d’hétérogénéité. La femme prise dans son voile blanc, unifie la perception que l’on a de la société féminine algérienne.

De toute évidence, on est en présence d’un uniforme qui ne tolère aucune modification, aucune variante2.

Le haïk délimite de façon très nette la société colonisée algérienne. On peut évidemment demeurer indécis et perplexe devant une petite fille, mais toute incertitude disparaît au moment de la puberté. Avec le voile, les choses se précisent et s’ordonnent. La femme algérienne est bien aux yeux de l’observateur : « Celle qui se dissimule derrière le voile. »

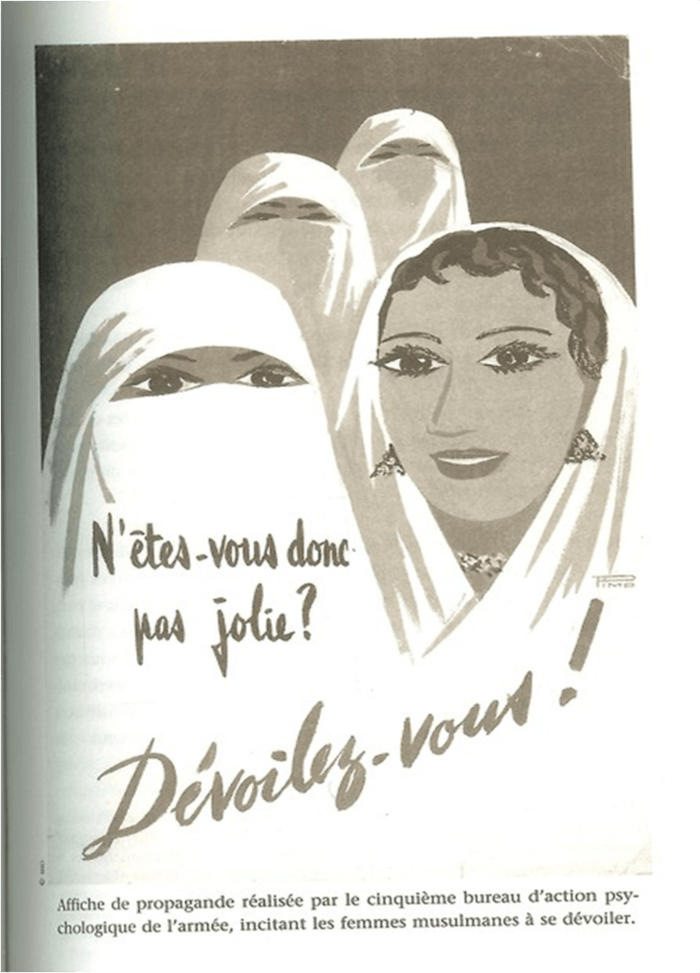

Nous allons voir que ce voile, élément parmi d’autres de l’ensemble vestimentaire traditionnel algérien, va devenir l’enjeu d’une bataille grandiose, à l’occasion de laquelle les forces d’occupation mobiliseront leurs ressources les plus puissantes et les plus diverses, et où le colonisé déploiera une force étonnante d’inertie. La société coloniale, prise dans son ensemble, avec ses valeurs, ses lignes de force et sa philosophie, réagit de façon assez homogène en face du voile. Avant 1954, plus précisément depuis les années 1930-1935, le combat décisif est engagé. Les responsables de l’administration française en Algérie, préposés à la destruction de l’originalité du peuple, chargés par les pouvoirs de procéder coûte que coûte à la désagrégation des formes d’existence susceptibles d’évoquer de près ou de loin une réalité nationale, vont porter le maximum de leurs efforts sur le port du voile, conçu en l’occurrence, comme symbole du statut de la femme algérienne. Une telle position n’est pas la conséquence d’une intuition fortuite. C’est à partir des analyses des sociologues et des ethnologues que les spécialistes des affaires dites indigènes et les responsables des Bureaux arabes coordonnent leur travail. À un premier niveau, il y a reprise pure et simple de la fameuse formule : « Ayons les femmes et le reste suivra. » Cette explicitation se contente simplement de revêtir une allure scientifique avec les « découvertes » des sociologues.

Sous le type patrilinéaire de la société algérienne, les spécialistes décrivent une structure d’essence matrimoniale. La société arabe a souvent été présentée par les occidentaux comme une société de l’extériorité, du formalisme et du personnage. La femme algérienne, intermédiaire entre les forces obscures et le groupe, paraît alors revêtir une importance primordiale. Derrière le patriarcat visible, manifeste, on affirme l’existence, plus capitale, d’un matriarcat de base. Le rôle de la mère algérienne, ceux de la grand-mère, de la tante, de la « vieille » sont inventoriés et précisés.

L’administration coloniale peut alors définir une doctrine politique précise : « Si nous voulons frapper la société algérienne dans sa contexture, dans ses facultés de résistance, il nous faut d’abord conquérir les femmes ; il faut que nous allions les chercher derrière le voile où elles se dissimulent et dans les maisons où l’homme les cache. » C’est la situation de la femme qui sera alors prise comme thème d’action. L’administration dominante veut défendre solennellement la femme humiliée, mise à l’écart, cloîtrée… On décrit les possibilités immenses de la femme, malheureusement transformée par l’homme algérien en objet inerte, démonétisé, voire déshumanisé. Le comportement de l’Algérien est dénoncé très fermement et assimilé à des survivances moyenâgeuses et barbares. Avec une science infinie, la mise en place d’un réquisitoire-type contre l’Algérien sadique et vampire dans son attitude avec les femmes, est entreprise et menée à bien. L’occupant amasse autour de la vie familiale de l’Algérien tout un ensemble de jugements, d’appréciations, de considérations, multiplie les anecdotes et les exemples édifiants, tentant ainsi d’enfermer l’Algérien dans un cercle de culpabilité.

Des sociétés d’entraide et de solidarité avec les femmes algériennes se multiplient. Les lamentations s’organisent. « On veut faire honte à l’Algérien du sort qu’il réserve à la femme. » C’est la période d’effervescence et de mise en application de toute une technique d’infiltration au cours de laquelle des meutes d’assistantes sociales et d’animatrices d’œuvres de bienfaisance se ruent sur les quartiers arabes.

C’est d’abord le siège des femmes indigentes et affamées qui est entrepris. À chaque kilo de semoule distribué correspond une dose d’indignation contre le voile et la claustration. Après l’indignation, les conseils pratiques. Les femmes algériennes sont invitées à jouer « un rôle fondamental, capital » dans la transformation de leur sort. On les presse de dire non à une sujétion séculaire. On leur décrit le rôle immense qu’elle ont à jouer. L’administration coloniale investit des sommes importantes dans ce combat. Après avoir posé que la femme constitue le pivot de la société algérienne, tous les efforts sont faits pour en avoir le contrôle. L’Algérien, est-il assuré, ne bougera pas, résistera à l’entreprise de destruction culturelle menée par l’occupant, s’opposera à l’assimilation, tant que sa femme n’aura pas renversé la vapeur. Dans le programme colonialiste, c’est à la femme que revient la mission historique de bousculer l’homme algérien. Convertir la femme, la gagner aux valeurs étrangères, l’arracher à son statut, c’est à la fois conquérir un pouvoir réel sur l’homme et posséder les moyens pratiques, efficaces, de destructurer la culture algérienne.

Encore aujourd’hui, en 1959, le rêve d’une totale domestication de la société algérienne à l’aide des « femmes dévoilées et complices de l’occupant », n’a pas cessé de hanter les responsables politiques de la colonisation3.

Les hommes algériens, pour leur part, font l’objet des critiques de leurs camarades européens ou plus officiellement de leurs patrons. Il n’est pas un travailleur européen qui, dans le cadre des relations interpersonnelles du chantier, de l’atelier ou du bureau, ne soit amené à poser à l’Algérien les questions rituelles : « Ta femme est-elle voilée ? Pourquoi ne te décides-tu pas à vivre à l’européenne ? Pourquoi ne pas emmener ta femme au cinéma, au match, au café ? »

Les patrons européens ne se contentent pas de l’attitude interrogative ou de l’invitation circonstanciée. Ils emploient des « manœuvres de sioux » pour acculer l’Algérien, et exigent de lui des décisions pénibles. À l’occasion d’une fête, Noël ou jour de l’An, ou simplement d’une manifestation intérieure à l’entreprise, le patron invite l’employé algérien et sa femme. L’invitation n’est pas collective. Chaque Algérien est appelé au bureau directorial et nommément convié à venir avec « sa petite famille ». L’entreprise étant une grande famille, il serait mal vu que certains viennent sans leurs épouses, vous comprenez, n’est-ce pas ?… Devant cette mise en demeure, l’Algérien connaît quelquefois des moments difficiles. Venir avec sa femme, c’est s’avouer vaincu, c’est « prostituer sa femme », l’exhiber, abandonner une modalité de résistance. Par contre, y aller seul, c’est refuser de donner satisfaction au patron, c’est rendre possible le chômage. L’étude d’un cas choisi au hasard, le développement des embuscades tendues par l’Européen pour acculer l’Algérien à se singulariser, à déclarer : « Ma femme est voilée, elle ne sortira pas » ou à trahir : « Puisque vous voulez la voir, la voici », le caractère sadique et pervers des liens et des relations, montreraient en raccourci, au niveau psychologique, la tragédie de la situation coloniale, l’affrontement pied à pied de deux systèmes, l’épopée de la société colonisée avec ses spécificités d’exister, face à l’hydre colonialiste.

Avec l’intellectuel algérien, l’agressivité apparaît dans toute sa densité. Le fellah, « esclave passif d’un groupe rigide » trouve une certaine indulgence devant le jugement du conquérant. Par contre, l’avocat et le médecin sont dénoncés avec une exceptionnelle vigueur. Ces intellectuels, qui maintiennent leurs épouses dans un état de semi-esclavage, sont littéralement désignés du doigt. La société coloniale s’insurge avec véhémence contre cette mise à l’écart de la femme algérienne. On s’inquiète, on se préoccupe de ces malheureuses, condamnées « à faire des gosses », emmurées, interdites.

En face de l’intellectuel algérien, les raisonnements racistes surgissent avec une particulière aisance. Tout médecin qu’il est, dira-t-on, il n’en demeure pas moins arabe… « Chassez le naturel, il revient au galop »… Les illustrations de ce racisme-là peuvent être indéfiniment multipliées. En clair, il est reproché à l’intellectuel de limiter l’extension des habitudes occidentales apprises, de ne pas jouer son rôle de noyau actif de bouleversement de la société colonisée, de ne pas faire profiter sa femme des privilèges d’une vie plus digne et plus profonde… Dans les grandes agglomérations, il est tout à fait banal d’entendre un Européen confesser avec aigreur n’avoir jamais vu la femme d’un Algérien qu’il fréquente depuis vingt ans. À un niveau d’appréhension plus diffus, mais hautement révélateur, on trouve la constatation amère que « nous travaillons en vain »… que « l’Islam tient sa proie ».

En présentant l’Algérien comme une proie que se disputeraient avec une égale férocité l’Islam et la France occidentale, c’est toute la démarche de l’occupant, sa philosophie et sa politique qui se trouvent ainsi explicitées. Cette expression indique en effet que l’occupant, mécontent de ses échecs, présente de façon simplifiante et péjorative, le système de valeurs à l’aide duquel l’occupé s’oppose à ses innombrables offensives. Ce qui est volonté de singularisation, souci de maintenir intacts quelques morceaux d’existence nationale, est assimilé à des conduites religieuses, magiques, fanatiques.

Ce refus du conquérant prend, selon les circonstances ou les types de situation coloniale, des formes originales. Dans l’ensemble, ces conduites ont été assez bien étudiées au cours des vingt dernières années ; on ne peut cependant affirmer que les conclusions auxquelles on est parvenu, soient totalement valables. Les spécialistes de l’éducation de base des pays sous-développés ou les techniciens d’avancement des sociétés attardées, gagneraient à comprendre le caractère stérile et néfaste, de toute démarche qui illumine préférentiellement un élément quelconque de la société colonisée. Même dans le cadre d’une nation nouvellement indépendante, on ne peut, sans danger pour l’œuvre entreprise (non pour l’équilibre psychologique de l’autochtone), s’attaquer à tel ou tel pan de l’ensemble culturel. Plus précisément, les phénomènes de contre-acculturation doivent être compris comme l’impossibilité organique dans laquelle se trouve une culture, de modifier l’un quelconque de ses types d’exister, sans en même temps repenser ses valeurs les plus profondes, ses modèles les plus stables. Parler de contre-acculturation dans une situation coloniale est un non-sens. Les phénomènes de résistance observés chez le colonisé doivent être rapportés à une attitude de contre-assimilation, de maintien d’une originalité culturelle, donc nationale.

Les forces occupantes, en portant sur le voile de la femme algérienne le maximum de leur action psychologique, devaient évidemment récolter quelques résultats. Çà et là il arrive donc que l’on « sauve » une femme qui, symboliquement, est dévoilée.

Ces femmes-épreuves, au visage nu et au corps libre, circulent désormais, comme monnaie forte dans la société européenne d’Algérie. Il règne autour de ces femmes une atmosphère d’initiation. Les Européens surexcités et tout à leur victoire, par l’espèce de transe qui s’empare d’eux, évoquent les phénomènes psychologiques de la conversion. Et de fait, dans la société européenne, les artisans de cette conversion gagnent en considération. On les envie. Ils sont signalés à la bienveillante attention de l’administration.

Les responsables du pouvoir, après chaque succès enregistré, renforcent leur conviction dans la femme algérienne conçue comme support de la pénétration occidentale dans la société autochtone. Chaque voile rejeté découvre aux colonialistes des horizons jusqu’alors interdits, et leur montre, morceau par morceau, la chair algérienne mise à nu. L’agressivité de l’occupant, donc ses espoirs sortent décuplés après chaque visage découvert. Chaque nouvelle femme algérienne dévoilée annonce à l’occupant une société algérienne aux systèmes de défense en voie de dislocation, ouverte et défoncée. Chaque voile qui tombe, chaque corps qui se libère de l’étreinte traditionnelle du haïk, chaque visage qui s’offre au regard hardi et impatient de l’occupant, exprime en négatif que l’Algérie commence à se renier et accepte le viol du colonisateur. La société algérienne avec chaque voile abandonné semble accepter de se mettre à l’école du maître et décider de changer ses habitudes sous la direction et le patronage de l’occupant.

Nous avons vu comment la société coloniale, l’administration coloniale perçoivent le voile et nous avons esquissé la dynamique des efforts entrepris pour le combattre en tant qu’institution et les résistances développées par la société colonisée. Au niveau de l’individu, de l’Européen particulier, il peut être intéressant de suivre les multiples conduites nées de l’existence du voile, donc de la façon originale qu’a la femme algérienne d’être présente ou absente.

Pour un Européen non directement engagé dans cette œuvre de conversion, quelles réactions est-on amené à enregistrer ?

L’attitude dominante nous paraît être un exotisme romantique, fortement teinté de sensualité.

Et d’abord le voile dissimule une beauté.

Une réflexion — parmi d’autres — révélatrice de cet état d’esprit, nous a été faite par un Européen de passage en Algérie et qui, dans l’exercice de sa profession — il était avocat — avait pu voir quelques Algériennes dévoilées. Ces hommes, disait-il, parlant des Algériens, sont coupables de couvrir tant de beautés étranges. Quand un peuple, concluait cet avocat, recèle de telles réussites, de telles perfections de la nature, il se doit de les montrer, de les exposer. À l’extrême, ajoutait-il, on devrait pouvoir les obliger à le faire.

Dans les tramways, dans les trains, une tresse de cheveux aperçue, un morceau de front, esquisse d’un visage « bouleversant », entretiennent et renforcent la conviction de l’Européen dans son attitude irrationnelle : le femme algérienne est la reine de toutes les femmes.

Mais également il y a chez l’Européen cristallisation d’une agressivité, mise en tension d’une violence en face de la femme algérienne. Dévoiler cette femme, c’est mettre en évidence la beauté, c’est mettre à nu son secret, briser sa résistance, la faire disponible pour l’aventure. Cacher le visage, c’est aussi dissimuler un secret, c’est faire exister un monde du mystère et du caché. Confusément, l’Européen vit à un niveau fort complexe sa relation avec la femme algérienne. Volonté de mettre cette femme à portée de soi, d’en faire un éventuel objet de possession.

Cette femme qui voit sans être vue frustre le colonisateur. Il n’y a pas réciprocité. Elle ne se livre pas, ne se donne pas, ne s’offre pas. L’Algérien a, à l’égard de la femme algérienne, une attitude dans l’ensemble claire. Il ne la voit pas. Il y a même volonté permanente de ne pas apercevoir le profil féminin, de ne pas faire attention aux femmes. Il n’y a donc pas chez l’Algérien, dans la rue ou sur une route, cette conduite de la rencontre intersexuelle que l’on décrit aux niveaux du regard, de la prestance, de la tenue musculaire, des différentes conduites troublées auxquelles nous a habitués la phénoménologie de la rencontre.

L’Européen face à l’Algérienne veut voir. Il réagit de façon agressive devant cette limitation de sa perception. Frustration et agressivité ici encore vont évoluer en parfaite harmonie.

L’agressivité va se faire jour, d’abord dans des attitudes structuralement ambivalentes et dans le matériel onirique que l’on met en évidence indifféremment chez l’Européen normal ou souffrant de troubles névropathiques4.

Dans une consultation médicale par exemple, à la fin de la matinée, il est fréquent d’entendre les médecins européens exprimer leur déception. Les femmes qui se dévoilent devant eux sont banales …, vulgaires…, il n’y a vraiment pas de quoi faire un mystère… On se demande ce qu’elles cachent.

Les femmes européennes règlent le conflit avec beaucoup moins de précaution. Elles affirment, péremptoires, qu’on ne dissimule pas ce qui est beau, et décèlent dans cette coutume étrange une volonté « bien féminine » de dissimuler les imperfections. Et de comparer la stratégie de l’Européenne qui vise à redresser, à embellir, à mettre en valeur (l’esthétique, la coiffure, la mode) et celle des l’Algérienne, qui préfère voiler, cacher, cultiver le doute et le désir de l’homme. À un autre niveau, on avance qu’il y a volonté de tromper sur la « marchandise » et qu’à l’empaqueter on n’en modifie pas réellement sa nature, ni sa valeur.

Le matériel onirique fourni par les Européens précise d’autres thèmes privilégiés. J.-P. Sartre, dans ses « Réflexions sur la Question Juive », a montré qu’au niveau de l’inconscient, la femme juive a presque toujours un fumet de viol.

L’histoire de la conquête française en Algérie relatant l’irruption des troupes dans les villages, la confiscation des biens et le viol des femmes, la mise à sac d’un pays, a contribué à la naissance et à la cristallisation de la même image dynamique. L’évocation de cette liberté donnée au sadisme du conquérant, à son érotisme, crée, au niveau des stratifications psychologiques de l’occupant, des failles, des points féconds où peuvent émerger à la fois des conduites oniriques et dans certaines occasions des comportements criminels.

C’est ainsi que le viol de la femme algérienne dans un rêve d’Européen est toujours précédé de la déchirure du voile. On assiste là à une double défloration. De même la conduite de la femme n’est jamais d’adhésion ou d’acceptation, mais de prosternation.

Chaque fois que l’Européen, dans des rêves à contenu érotique rencontre la femme algérienne, se manifestent les particularités de ses relations avec la société colonisée. Ces rêves ne se déroulent ni sur le même plan érotique, ni au même rythme que ceux qui mettent en jeu l’Européenne.

Avec la femme algérienne, il n’y a pas de conquête progressive, révélation réciproque, mais d’emblée, avec le maximum de violence, possession, viol, quasi-meurtre. L’acte revêt une brutalité et un sadisme paranévrotiques même chez l’Européen normal. Cette brutalité et ce sadisme sont d’ailleurs soulignés par l’attitude apeurée de l’Algérienne. Dans le rêve, la femme-victime crie, se débat telle une biche, et défaillante, évanouie, est pénétrée, écartelée.

Il faut également souligner dans le matériel onirique un caractère qui nous paraît important. L’Européen ne rêve jamais d’une femme algérienne prise isolément. Les rares fois où la rencontre s’est nouée sous le signe du couple, elle s’est rapidement transformée par la fuite éperdue de la femme qui, inéluctablement, conduit le mâle « chez les femmes ». L’Européen rêve toujours d’un groupe de femmes, d’un champ de femmes, qui n’est pas sans évoquer le gynécée, le harem, thèmes exotiques fortement implantés dans l’inconscient.

L’agressivité de l’Européen va également s’exprimer dans des considérations sur la moralité de l’Algérienne. Sa timidité et sa réserve vont se transformer selon les lois banales de la psychologie conflictuelle en leur contraire et l’Algérienne sera hypocrite, perverse, voire authentique nymphomane.

On a vu que très rapidement la stratégie coloniale de désagrégation de la société algérienne, au niveau des individus, accordait une place de premier plan à la femme algérienne. L’acharnement du colonialiste, ses méthodes de lutte vont naturellement provoquer chez le colonisé des comportements réactionnels. Face à la violence de l’occupant, le colonisé est amené à définir une position de principe à l’égard d’un élément autrefois inerte de la configuration culturelle autochtone. C’est la rage du colonialiste à vouloir dévoiler l’Algérienne, c’est son pari de gagner coûte-que-coûte la victoire du voile qui vont provoquer l’arc-boutant de l’autochtone. Le propos délibérément agressif du colonialiste autour du haïk donne une nouvelle vie à cet élément mort, parce que stabilisé, sans évolution dans la forme et dans les coloris, du stock culturel algérien. Nous retrouvons ici l’une des lois de la psychologie de la colonisation. Dans un premier temps, c’est l’action, ce sont les projets de l’occupant qui déterminent les centres de résistance autour desquels s’organise la volonté de pérennité d’un peuple.

C’est le blanc qui crée le nègre. Mais c’est le nègre qui crée la négritude. À l’offensive colonialiste autour du voile, le colonisé oppose le culte du voile. Ce qui était élément indifférencié dans un ensemble homogène, acquiert un caractère tabou, et l’attitude de telle Algérienne en face du voile, sera constamment rapportée à son attitude globale en face de l’occupation étrangère. Le colonisé, devant l’accent mis par le colonialiste sur tel ou tel secteur de ses traditions réagit de façon très violente. L’intérêt mis à modifier ce secteur, l’affectivité inverse par le conquérant dans son travail pédagogique, ses prières, ses menaces, tissent autour de l’élément privilégié un véritable univers de résistances. Tenir tête à l’occupant sur cet élément précis, c’est lui infliger un échec spectaculaire, c’est surtout maintenir à la « coexistence » ses dimensions de conflit et de guerre latente. C’est entretenir l’atmosphère de paix armée.

À l’occasion de la lutte de Libération, l’attitude de la femme algérienne, de la société autochtone à l’égard du voile va subir des modifications importantes. L’intérêt de ces innovations réside dans le fait qu’elles ne furent à aucun moment comprises dans le programme de la lutte. La doctrine de la Révolution, la stratégie du combat n’ont jamais postulé la nécessité d’une révision des comportements à l’égard du voile. On peut affirmer d’ores et déjà que dans l’Algérie indépendante, de telles questions ne seront pas soulevées, car dans la pratique révolutionnaire le peuple a compris que les problèmes se solutionnent dans le mouvement même qui les pose.

Jusqu’en 1955, le combat est mené exclusivement par les hommes. Les caractéristiques révolutionnaires de ce combat, la nécessité d’une clandestinité absolue obligent le militant à tenir sa femme dans une ignorance absolue. Au fur et à mesure de l’adaptation de l’ennemi aux formes du combat, des difficultés nouvelles apparaissent qui nécessitent des solutions originales. La décision d’engager les femmes comme éléments actifs dans la Révolution algérienne ne fut pas prise à la légère. En un sens, c’est la conception même du combat qui devait être modifiée. La violence de l’occupant, sa férocité, son attachement délirant au territoire national amènent les dirigeants à ne plus exclure certaines formes de combat. Progressivement, l’urgence d’une guerre totale se fait sentir. Mais, engager les femmes ne correspond pas seulement au désir de mobiliser l’ensemble de la Nation. Il faut allier harmonieusement l’entrée en guerre des femmes et le respect du type de la guerre révolutionnaire. Autrement dit, la femme doit répondre avec autant d’esprit de sacrifice que les hommes. Il faut donc avoir en elle la même confiance que l’on exige quand il s’agit de militants chevronnés et plusieurs fois emprisonnés. Il faut donc exiger de la femme une élévation morale et une force psychologique exceptionnelles. Les hésitations ne manquèrent pas. Les rouages révolutionnaires avaient pris une telle envergure, la machine marchait à un rythme donné. Il fallait compliquer la machine, c’est-à-dire augmenter ses réseaux sans altérer son efficacité. Les femmes ne pouvaient pas être conçues comme produit de remplacement, mais comme élément capable de répondre adéquatement aux nouvelles tâches.

Dans les montagnes, des femmes aidaient le maquisard à l’occasion des haltes ou des convalescences après une blessure ou une typhoïde contractées dans le djebel. Mais décider d’incorporer la femme comme maillon capital, de faire dépendre la Révolution de sa présence et de son action dans tel ou tel secteur, c’était évidemment une attitude totalement révolutionnaire. D’asseoir la Révolution en un point quelconque, sur son activité, était une option importante.

Une telle décision était rendue difficile pour plusieurs raisons. Pendant toute la période de domination incontestée, nous avons vu que la société algérienne et principalement les femmes, ont tendance à fuir l’occupant. La ténacité de l’occupant dans son entreprise de dévoiler les femmes, d’en faire une alliée dans l’œuvre de destruction culturelle a renforcé les conduites traditionnelles. Ces conduites, positives dans la stratégie de la résistance à l’action corrosive du colonisateur, ont naturellement des effets négatifs. La femme, surtout celle des villes, perd en aisance et en assurance. Ayant à domestiquer des espaces restreints, son corps n’acquiert pas la mobilité normale en face d’un horizon illimité d’avenues, de trottoirs dépliés, de maisons, de voitures, de gens évités, heurtés… Cette vie relativement cloîtrée et aux déplacements connus, répertoriés et réglés, hypothèque gravement toute révolution immédiate.

Les chefs politiques connaissaient parfaitement ces singularités et leurs hésitations exprimaient la conscience qu’ils avaient de leurs responsabilités. Ils avaient le droit de douter du succès de cette mesure. Une telle décision n’allait-elle pas avoir des conséquences catastrophiques sur le déroulement de la Révolution ?

À ce doute s’ajoutait un élément également important. Les responsables hésitaient à engager les femmes, n’ignorant pas la férocité du colonisateur. Les responsables de la Révolution ne se faisaient aucune illusion sur les capacités criminelles de l’ennemi. Presque tous étaient passés par leurs geôles ou s’étaient entretenus avec les rescapés des camps ou des cellules de la police judiciaire française. Aucun d’eux n’ignorait le fait que toute Algérienne arrêtée serait torturée jusqu’à la mort. Il est relativement facile de s’engager soi-même dans cette voie et d’admettre parmi les différentes éventualités celle de mourir sous les tortures. La chose est un peu plus difficile quand il faut désigner quelqu’un qui, manifestement risque cette mort de façon certaine. Or il fallait décider l’entrée de la femme dans la Révolution ; les oppositions intérieures se firent massives et chaque décision soulevait les mêmes hésitations, faisait naître le même désespoir.

Les observateurs, devant le succès extraordinaire de cette nouvelle forme de combat populaire, ont assimilé l’action des Algériennes à celle de certaines résistantes ou même d’agents secrets de services spécialisés. Il faut constamment avoir présent à l’esprit le fait que l’Algérienne engagée apprend à la fois d’instinct son rôle de « femme seule dans la rue » et sa mission révolutionnaire. La femme algérienne n’est pas un agent secret. C’est sans apprentissage, sans récits, sans histoire, qu’elle sort dans la rue, trois grenades dans son sac à main ou le rapport d’activité d’une zone dans le corsage. Il n’y a pas chez elle cette sensation de jouer un rôle lu maintes et maintes fois dans les romans, ou aperçu au cinéma. Il n’y a pas ce coefficient de jeu, d’imitation, présent presque toujours dans cette forme d’action, quand on l’étudie chez une Occidentale.

Ce n’est pas la mise à jour d’un personnage connu et mille fois fréquenté dans l’imagination ou dans les récits. C’est une authentique naissance, à l’état pur, sans propédeutique. Il n’y a pas de personnage à imiter. Il y a au contraire une dramatisation intense, une absence de jour entre la femme et la révolutionnaire. La femme algérienne s’élève d’emblée au niveau de la tragédie5.

La multiplication des cellules du F.L.N., l’étendue des tâches nouvelles, finances, renseignements, contre-renseignements, formation politique, la nécessité de constituer pour une même cellule en exercice, trois ou quatre cellules de remplacement, de réserve, susceptibles d’entrer en activité à la moindre alerte concernant celle de premier plan, obligent les responsables à chercher d’autres éléments pour l’accomplissement de missions strictement individuelles. Après une dernière série de confrontations entre responsables et surtout devant l’urgence des problèmes quotidiens posés à la Révolution, la décision est prise, d’engager concrètement l’élément féminin dans la lutte nationale.

Il faut insister encore une fois sur le caractère révolutionnaire de cette décision. Au début, ce sont des femmes mariées qui sont contactées. Mais assez rapidement ces restrictions seront abandonnées. On a d’abord choisi les femmes mariées dont les maris étaient militants. Par la suite, furent désignées des veuves ou des divorcées. De toute façon, il n’y avait jamais de jeunes filles. D’abord parce qu’une jeune fille même âgée de vingt ou vingt-trois ans, n’a guère l’occasion de sortir seule du domicile familial. Mais les devoirs de mère ou d’épouse de cette femme, le souci de restreindre au minimum les conséquences éventuelles de son arrestation et de sa mort et aussi le volontariat de plus en plus nombreux de jeunes filles, conduisent les responsables politiques à faire un autre bond, à bannir toute restriction, à prendre appui indifféremment sur l’ensemble des femmes algériennes.

Pendant ce temps, la femme, agent de liaison, porteuse de tracts, précédant de cent ou deux cents mètres un responsable en déplacement, est encore voilée ; mais à partir d’une certaine période, les rouages de la lutte se déplacent vers la ville européenne. Le manteau protecteur de la Kasbah, le rideau de sécurité presque organique que la ville arabe tisse autour de l’autochtone se retire, et l’Algérienne à découvert, est lancée dans la ville du conquérant. Très rapidement elle adopte une conduite d’offensive absolument incroyable. Quand un colonisé entreprend une action contre l’oppresseur, et quand cette oppression s’est exercée sous les formes de la violence exacerbée et continue comme en Algérie, il doit vaincre un nombre important d’interdits. La ville européenne n’est pas le prolongement de la ville autochtone. Les colonisateurs ne se sont pas installés au milieu des indigènes. Ils ont cerné la ville autochtone, ils ont organisé le siège. Toute sortie de la Kasbah d’Alger débouche chez l’ennemi. De même à Constantine, à Oran, à Blida, à Bône.

Les villes indigènes sont, de façon concertée, prises dans l’étau du conquérant. Il faut avoir en mains les plans d’urbanismes d’une ville dans une colonie, avec en regard les appréciations de l’État-Major des forces d’occupation, pour se faire une idée de la rigueur avec laquelle est organisée l’immobilisation de la ville indigène, de l’agglomération autochtone.

En dehors des femmes de ménage employées chez le conquérant, celles qu’indifféremment le colonisateur prénomme les « Fatmas », l’Algérienne, la jeune Algérienne surtout, s’aventure peu dans la ville européenne. Les déplacements ont presque tous lieu dans la ville arabe. Et même dans la ville arabe, les déplacements sont réduits au minimum. Les rares fois où l’Algérienne abandonne la ville, c’est presque toujours à l’occasion d’un événement, soit exceptionnel (mort d’un parent habitant une localité voisine), soit plus souvent visites traditionnelles intra-familiales pour les fêtes religieuses, soit pèlerinage… Dans ce cas, la ville européenne est traversée en voiture, la plupart du temps de bon matin. L’Algérienne, la jeune Algérienne — en dehors de quelques rares étudiantes (qui n’ont d’ailleurs jamais la même désinvolture aisée que leurs homologues européennes) — dans la ville européenne, doit vaincre une multiplicité d’interdits internes, de craintes organisées subjectivement, d’émotions. Elle doit à la fois affronter le monde essentiellement hostile de l’occupant et les forces de police mobilisées, vigilantes, efficaces. L’Algérienne, à chaque entrée dans la ville européenne, doit remporter une victoire sur elle-même, sur ses craintes infantiles. Elle doit reprendre l’image de l’occupant fichée quelque part dans son esprit et dans son corps, pour la remodeler, amorcer le travail capital d’érosion de cette image, la rendre inessentielle, lui enlever de sa vergogne, la désacraliser.

Les entamures au colonialisme, d’abord subjectives, sont le résultat d’une victoire du colonisé sur sa vieille peur et sur le désespoir ambiant distillé jour après jour par un colonialisme qui s’est installé dans une perspective d’éternité.

La jeune Algérienne, chaque fois qu’elle est requise, établit une liaison. Alger n’est plus la ville arabe, mais la zone autonome d’Alger, le système nerveux du dispositif ennemi. Oran, Constantine développent leurs dimensions. L’Algérien, en déclenchant la lutte, desserre l’étau qui se resserrait autour des villes indigènes. D’un point à l’autre d’Alger, du Ruisseau à Hussein-Dey, d’El-Biar à la rue Michelet, la Révolution crée de nouvelles liaisons. C’est la femme algérienne, la jeune fille algérienne qui, dans une proportion de plus en plus forte, assumera ces tâches.

Porteuses de messages, d’ordres verbaux compliqués, appris par coeur quelquefois par des femmes sans aucune instruction, telles sont quelques-unes des missions qui sont confiées à la femme algérienne.

Mais aussi, elle doit faire le guet une heure durant, souvent davantage, devant une maison où a lieu un contact entre responsables.

Au cours de ces minutes interminables où il faut éviter de rester en place car on attire l’attention, éviter de trop s’éloigner car on est responsable de la sécurité des frères à l’intérieur, il est fréquent de constater des scènes tragico-comiques. Cette jeune Algérienne dévoilée qui « fait le trottoir » est très souvent remarquée par des jeunes qui se comportent comme tous les jeunes gens du monde, mais avec une teinte particulière, conséquence de l’idée qu’habituellement on se fait d’une dévoilée. Réflexions désagréables, obscènes, humiliantes. Quand de telles choses arrivent, il faut serrer les dents, faire quelques mètres, échapper aux passants qui attirent l’attention sur vous, qui donnent aux autres passants l’envie soit de faire comme eux, soit de prendre votre défense. Ou bien c’est avec vingt, trente, quarante millions que la femme algérienne se déplace, portant l’argent de la Révolution dans son sac on dans une petite valise, cet argent qui servira à subvenir aux besoins des familles de prisonniers ou à acheter des médicaments et des vivres à l’intention des maquis.

Cet aspect de la Révolution a été mené par la femme algérienne avec une constance, une maîtrise de soi et un succès incroyables. En dépit des difficultés internes, subjectives et malgré l’incompréhension quelquefois violente d’une partie de la famille, l’Algérienne assumera toutes les tâches à elle confiées.

Mais progressivement les choses vont se compliquer. C’est ainsi que les responsables qui se déplacent et qui font appel aux femmes-éclaireurs, aux jeunes filles ouvreuses de route, ne sont plus des hommes politiques nouveaux, inconnus encore des services de police. Dans les villes commencent à transiter d’authentiques chefs militaires en déplacement. Ceux-là sont connus, recherchés. Il n’y a pas un commissaire de police qui ne possède leur photo sur son bureau.

Ces militaires qui se déplacent, ces combattants, ont toujours leurs armes. Il s’agit de pistolets-mitrailleurs, de revolvers, de grenades, quelquefois les trois à la fois. C’est après maintes réticences que le responsable politique arrive à faire admettre à ces hommes, qui ne sauraient accepter d’être faits prisonniers, de confier à la jeune fille chargée de les précéder, leurs armes, à charge pour eux, si la situation se complique, de les récupérer immédiatement. Le cortège s’avance donc en pleine ville européenne. À cent mètres une jeune fille, une valise à la main et derrière deux ou trois hommes l’aspect détendu. Cette jeune fille qui est le phare et la baromètre du groupe, rythme le danger. Arrêt-départ-arrêt-départ, et les voitures de police qui se succèdent dans les deux sens, et les patrouilles, etc…

De temps à autre, avoueront les militaires une fois la mission terminée, le désir fut fort en nous de récupérer notre mallette, car nous avions peur d’être pris de court et de ne pas avoir le temps de nous défendre. Avec cette phase, la femme algérienne s’enfonce un peu plus dans la chair de la Révolution.

Mais c’est à partir de 1956 que son activité prend des dimensions véritablement gigantesques. Devant répondre coup sur coup au massacre des civils algériens dans les montagnes et dans les villes, la direction de la Révolution se voit acculée, si elle ne veut pas voir la terreur prendre au ventre le peuple, à adopter des formes de lutte jusque-là écartées. On n’a pas suffisamment analysé ce phénomène, on n’a pas suffisamment insisté sur les raisons qui amènent un mouvement révolutionnaire à choisir cette arme qui s’appelle le terrorisme.

Pendant la résistance française, le terrorisme visait des militaires, des Allemands en occupation, ou les installations stratégiques de l’ennemi. La technique du terrorisme est la même. Attentats individuels ou attentats collectifs par bombes ou déraillements de trains. Dans la situation coloniale, précisément en Algérie où le peuplement européen est important et où les milices territoriales ont rapidement engagé le postier, l’infirmier et l’épicier dans le système répressif, le responsable de la lutte se trouve confronté à une situation absolument nouvelle.

Personne ne prend facilement la décision de faire tuer un civil dans la rue. Personne n’arrête sans drame de conscience la pose d’une bombe dans un lieu public.

Les responsables Algériens qui, compte tenu de l’intensité de la répression et du caractère forcené de l’oppression, supposaient pouvoir répondre sans problèmes de conscience graves, aux coups, découvraient que les crimes les plus horribles ne constituent pas une excuse suffisante à certaines décisions.

Plusieurs fois, des responsables sont revenus sur des projets ou même ont rappelé à la dernière minute le fidaï chargé de placer la bombe. Il y avait bien sûr, pour expliquer ces hésitations, le souvenir de civils tués ou affreusement blessés. Il y avait le souci politique de ne pas faire certains gestes qui risquaient de dénaturer la cause de la liberté. Il y avait aussi la peur que les Européens, travaillant avec le Front, ne soient atteints au cours de ces attentats. Donc triple souci, de ne pas amonceler les victimes quelquefois innocentes, souci de ne pas donner une image fausse de la Révolution, et souci enfin de maintenir de son côté les démocrates français, les démocrates de tous les pays du monde et les Européens d’Algérie attirés par l’idéal national algérien.

Or, les massacres d’Algériens, les razzias dans les campagnes renforcent l’assurance des civils européens, semblent consolider le statut colonial, et injectent l’espoir dans le monde colonialiste. Les Européens qui, à la suite de certaines actions militaires de l’Armée Nationale Algérienne, à la faveur de la lutte du peuple algérien, avaient mis une sourdine à leur racisme et à leur insolence, retrouvent leur vieille morgue, le mépris traditionnel.

Je me souviens de cette buraliste de Birtouta, qui, le jour de l’interception de l’avion transportant les cinq membres du Front de Libération Nationale, brandissait de son magasin leurs photos en hurlant : « On les a eus, on leur coupera ce que je pense. »

Chaque coup porté à la Révolution, chaque massacre perpétré par l’adversaire renforce la férocité des colonialistes et cerne de toutes parts le civil algérien.

Des trains chargés de militaires français, la marine française dans les rades d’Alger et de Philippeville qui manoeuvre et qui bombarde, les avions à réaction, les miliciens qui font irruption dans les douars et qui liquident sans compter les hommes algériens, tout cela contribue à donner au peuple l’impression qu’il n’est pas défendu, qu’il n’est pas protégé, que rien n’a changé et que les Européens peuvent faire ce qu’ils veulent. C’est la période au cours de laquelle on entend des Européens déclarer dans les rues : « Que chacun de nous en prenne dix et les bousille et vous verrez que le problème sera vite résolu. » Et le peuple algérien, surtout celui des villes, voit cette jactance éclabousser sa douleur et constate l’impunité de ces criminels qui ne se cachent pas. On peut effectivement demander à tout Algérien, toute Algérienne d’une ville de nommer les tortionnaires et les assassins de la région.

À partir d’un certain moment, une partie du peuple admet le doute dans son esprit et se demande si vraiment il est possible de résister quantitativement et qualitativement aux offensives de l’occupant.

La liberté mérite-t-elle que l’on pénètre dans ce circuit énorme du terrorisme et du contre-terrorisme ? Cette disproportion n’exprime-t-elle pas l’impossibilité d’échapper à l’oppression ?

Cependant, une autre partie du peuple s’impatiente et veut stopper l’avantage que prend l’ennemi dans la voie de la terreur. La décision de frapper individuellement et nommément l’adversaire ne peut plus être écartée. Tous les prisonniers « abattus en tentant de prendre la fuite », les cris des suppliciés exigent que soient adoptées de nouvelles formes de combat.

Ce sont d’abord les policiers et les lieux de réunions des colonialistes (cafés à Alger, Oran, Constantine) qui seront visés. Dès lors, l’Algérienne s’enfonce de façon totale, avec opiniâtreté, dans l’action révolutionnaire. C’est elle qui, dans son sac transporte les grenades et les revolvers qu’un fïdaï prendra à la dernière minute, devant le bar, ou au passage du criminel désigné. Au cours de cette période, les Algériens, surpris dans la ville européenne sont impitoyablement interpellés, arrêtés, fouillés.

C’est pourquoi il faut suivre le cheminement parallèle de cet homme et de cette femme, de ce couple qui porte la mort à l’ennemi, la vie à la Révolution. L’un appuyant l’autre, mais apparemment étrangers l’un à l’autre. L’une transformée radicalement en Européenne, pleine d’aisance et de désinvolture, insoupçonnable, noyée dans le milieu, et l’autre, étranger, tendu, s’acheminant vers son destin.

Le Fidaï algérien, à l’inverse des déséquilibrés anarchistes rendus célèbres par la littérature, ne se drogue pas. Le Fidaï n’a pas besoin d’ignorer le danger, d’obscurcir sa conscience ou d’oublier. Le « terroriste » dès qu’il accepte une mission, laisse entrer la mort dans son âme. C’est avec la mort qu’il a désormais rendez-vous. Le Fidaï, lui, a rendez-vous avec la vie de la Révolution, et sa propre vie. Le Fidaï n’est pas un sacrifié. Certes, il ne recule pas devant la possibilité de perdre sa vie pour l’indépendance de la Patrie, mais à aucun moment il ne choisit la mort.

Si la décision est prise de tuer tel commissaire de police tortionnaire ou tel chef de file colonialiste, c’est que ces hommes constituent un obstacle à la progression de la Révolution. Froger, par exemple, symbolise une tradition colonialiste et une méthode inaugurée à Sétif et à Guelma en 19546. De plus, la prétendue force de Froger cristallise la colonisation et autorise les espoirs de ceux qui commençaient à douter de la véritable solidité du système. C’est autour d’hommes comme Froger que se réunissent et s’entrencouragent les voleurs et les assassins du peuple algérien. Cela, le Fidaï le sait et la femme qui l’accompagne, sa femme-arsenal, également.

Porteuse de revolvers, de grenades, de centaines de fausses cartes d’identité ou de bombes, la femme algérienne dévoilée évolue comme un poisson dans l’eau occidentale. Les militaires, les patrouilles françaises lui sourient au passage, des compliments sur son physique fusent çà et là, mais personne ne soupçonne que dans ses valises se trouve le pistolet-mitrailleur qui, tout à l’heure, fauchera quatre ou cinq membres d’une des patrouilles.

Il faut revenir à cette jeune fille, hier dévoilée, qui s’avance dans la ville européenne sillonnée de policiers, de parachutistes, de miliciens. Elle ne rase plus les murs comme elle avait tendance à le faire avant la Révolution. Appelée constamment à s’effacer devant un membre de la société dominante, l’Algérienne évitait le centre du trottoir qui, dans tous les pays du monde revient de droit à ceux qui commandent.

Les épaules de l’Algérienne dévoilée sont dégagées. La démarche est souple et étudiée : ni trop vite, ni trop lentement. Les jambes sont nues, non prises dans le voile, livrées à elles-mêmes et les hanches sont « à l’air libre ».

Le corps de la jeune Algérienne, dans la société traditionnelle, lui est révélé par la nubilité et le voile. Le voile recouvre le corps et le discipline, le tempère, au moment même où il connaît sa phase de plus grande effervescence. Le voile protège, rassure, isole. Il faut avoir entendu les confessions d’Algériennes ou analyser le matériel onirique de certaines dévoilées récentes, pour apprécier l’importance du voile dans le corps vécu de la femme. Impression de corps déchiqueté, lancé à la dérive ; les membres semblent s’allonger indéfiniment. Quand l’Algérienne doit traverser une rue, pendant longtemps il y a erreur de jugement sur la distance exacte à parcourir. Le corps dévoilé paraît s’échapper, s’en aller en morceaux. Impression d’être mal habillée, voire d’être nue. Incomplétude ressentie avec une grande intensité. Un goût anxieux d’inachevé. Une sensation effroyable de se désintégrer. L’absence du voile altère le schéma corporel de l’Algérienne. Il lui faut inventer rapidement de nouvelles dimensions à son corps, de nouveaux moyens de contrôle musculaire. Il lui faut se créer une démarche de femme-dévoilée-dehors. Il lui faut briser toute timidité, toute gaucherie (car on doit passer pour une Européenne) tout en évitant la surenchère, la trop grande coloration, ce qui retient l’attention. L’Algérienne qui entre toute nue dans la ville européenne réapprend son corps, le réinstalle de façon totalement révolutionnaire. Cette nouvelle dialectique du corps et du monde est capitale dans le cas de la femme7.

Mais l’Algérienne n’est pas seulement en conflit avec son corps. Elle est maillon, essentiel quelquefois, de la machine révolutionnaire. Elle porte des armes, connaît des refuges importants. Et c’est en fonction des dangers concrets qu’elle affronte qu’il faut comprendre les victoires insurmontables qu’elle a dû remporter pour pouvoir dire à son responsable, à son retour : « Mission terminée… R.A.S. ».

Une autre difficulté qui mérite d’être signalée est apparue dès les premiers mois d’activité féminine. Au cours de ses déplacements, il arrive en effet que la femme algérienne dévoilée soit vue par un parent ou un ami de la famille. Le père est assez rapidement prévenu. Le père hésite naturellement à accorder foi à ces allégations. Puis les rapports se multiplient. Des personnes différentes affirment avoir aperçu « Zohra ou Fatima dévoilée, marchant comme une… Mon Dieu protégez-nous ». Le père décide alors d’exiger des explications. Dès les premières paroles, il s’arrête. Au regard ferme de la jeune fille, le père comprend que l’engagement dans l’action est ancien. La vieille peur du déshonneur est balayée par une nouvelle peur toute fraîche et froide, celle de la mort au combat ou de la torture de la jeune fille. La famille tout entière derrière la fille, le père algérien, l’ordonnateur de toutes choses, le fondateur de toute valeur, sur les traces de la fille, s’infiltrent, sont engagés dans la nouvelle Algérie.

Voile enlevé puis remis, voile instrumentalisé, transformé en technique de camouflage, en moyen de lutte. Le caractère quasi tabou pris par le voile dans la situation coloniale disparaît presque complètement au cours de la lutte libératrice. Même les Algériennes non activement intégrées dans la lutte prennent l’habitude d’abandonner le voile. Il est vrai que dans certaines conditions, surtout à partir de 1957, le voile réapparaît. Les missions deviennent en effet de plus en plus difficiles. L’adversaire sait maintenant, certaines militantes ayant parlé sous la torture, que des femmes très européanisées d’aspect jouent un rôle fondamental dans la bataille. De plus, certaines Européennes d’Algérie sont arrêtées et c’est le désarroi de l’adversaire qui s’aperçoit que son propre dispositif s’écroule. La découverte par les autorités françaises de la participation d’Européens à la lutte de Libération fut l’une des dates de la Révolution Algérienne. À partir de ce jour, les patrouilles françaises interpellent toute personne. Européens et Algériens sont également suspects. Les limites historiques s’effritent et disparaissent. Toute personne qui possède un paquet est invitée à le défaire et à en montrer le contenu. N’importe qui peut demander des comptes à n’importe qui sur la nature d’un colis transporté à Alger, Philippeville ou Batna. Dans ces conditions, il devient urgent de dissimuler le paquet aux regards de l’occupant et de se couvrir à nouveau du haïk protecteur.

Ici encore, il faut réapprendre une nouvelle technique. Porter sous le voile un objet assez lourd, « très dangereux à manipuler », a dit le responsable et donner l’impression d’avoir les mains libres, qu’il n’y a rien sous ce haïk, sinon une pauvre femme ou une insignifiante jeune fille. Il ne s’agit plus seulement de se voiler. Il faut se faire une telle « tête de Fatma » que le soldat soit rassuré : celle-ci est bien incapable de faire quoi que ce soit.

Très difficile. Et les policiers qui interpellent juste à trois mètres de vous une femme voilée qui ne semble pas particulièrement suspecte. Et la bombe, on a deviné à l’expression pathétique du responsable qu’il s’agissait de cela, ou le sac de grenades, retenus au corps par tout un système de ficelles et de courroies. Car les mains doivent être libres, nues exhibées, présentées humblement et niaisement aux militaires pour qu’ils n’aillent pas plus loin. Montrer les mains vides et apparemment mobiles et libres est le signe qui désarme le soldat ennemi.

Le corps de l’Algérienne qui, dans un premier temps s’est dépouillé, s’enfle maintenant. Alors que dans la période antérieure, il fallait élancer ce corps, le discipliner dans le sens de la prestance ou de la séduction, ici il faut l’écraser, le rendre difforme, à l’extrême le rendre absurde. C’est, nous l’avons vu, la phase des bombes, des grenades, des chargeurs de mitraillettes.

Or, l’ennemi est prévenu, et dans les rues, c’est le tableau classique de femmes algériennes collées au mur, sur le corps desquelles on promène inlassablement les fameux détecteurs magnétiques, les « poêles à frire ». Toute femme voilée, toute Algérienne devient suspecte. Il n’y a pas de discrimination. C’est la période au cours de laquelle, hommes, femmes, enfants, tout le peuple algérien expérimente tout à la fois son unité, sa vocation nationale et la refonte de la nouvelle société algérienne.

Ignorant ou feignant d’ignorer ces conduites novatrices, le colonialisme français réédite à l’occasion du 13 Mai sa classique campagne d’occidentalisation de la femme algérienne. Des domestiques menacées de renvoi, de pauvres femmes arrachées de leurs foyers, des prostituées, sont conduites sur la place publique et symboliquement dévoilées aux cris de : « Vive l’Algérie française ! » Devant cette nouvelle offensive réapparaissent les vieilles réactions. Spontanément et sans mot d’ordre, les femmes algériennes dévoilées depuis longtemps reprennent le haïk, affirmant ainsi qu’il n’est pas vrai que la femme se libère sur l’invitation de la France et du général de Gaulle.

Derrière ces réactions psychologiques, sous cette réponse immédiate et peu différenciée, il faut toujours voir l’attitude globale de refus des valeurs de l’occupant, même si objectivement ces valeurs gagneraient à être choisies. C’est faute d’avoir saisi cette réalité intellectuelle, cette disposition caractérielle (c’est la fameuse sensibilité du colonisé) que les colonisateurs ragent de toujours « leur faire du bien malgré eux ». Le colonialisme veut que tout vienne de lui. Or la dominante psychologique du colonisé est de se crisper devant toute invitation du conquérant. En organisant la fameuse cavalcade du 13 Mai, le colonialisme a obligé la société algérienne à retrouver des méthodes de lutte déjà dépassées.

Dans un certain sens, les différentes cérémonies ont provoqué un retour en arrière, une régression.

Le colonialisme doit accepter que des choses se fassent sans son contrôle, sans sa direction. On se souvient de la phrase prononcée dans une Assemblée Internationale par un homme politique africain. Répondant à la classique excuse de l’immaturité des peuples coloniaux et de leur incapacité à se bien administrer, cet homme réclamait pour les peuples sous-développés « le droit de se mal gouverner ». Les dispositions doctrinales du colonialisme dans sa tentative de justifier le maintien de sa domination acculent presque toujours le colonisé à des contre-propositions tranchées, rigides, statiques.

Après le 13 Mai, la voile est repris, mais définitivement dépouillé de sa dimension exclusivement traditionnelle.

Il y a donc un dynamisme historique du voile très concrètement perceptible dans le déroulement de la colonisation en Algérie. Au début, le voile est mécanisme de résistance, mais sa valeur pour le groupe social demeure très forte. On se voile par tradition, par séparation rigide des sexes, mais aussi parce que l’occupant veut dévoiler l’Algérie. Dans un deuxième temps, la mutation intervient à l’occasion de la Révolution et dans des circonstances précises. Le voile est abandonné au cours de l’action révolutionnaire. Ce qui était souci de faire échec aux offensives psychologiques ou politiques de l’occupant devient moyen, instrument. Le voile aide l’Algérienne à répondre aux questions nouvelles posées par la lutte.

L’initiative des réactions du colonisé échappe aux colonialistes. Ce sont les exigences du combat qui provoquent dans la société algérienne de nouvelles attitudes, de nouvelles conduites, de nouvelles modalités d’apparaître.

Texte originellement paru dans la revue Résistance Algérienne du 16 mai 1957.

- Nous ne mentionnons pas ici les milieux ruraux où la femme est souvent dévoilée. Il n’est pas davantage tenu compte de la femme kabyle qui, en dehors des grandes villes, n’utilise jamais le voile. Pour le touriste qui s’aventure rarement dans les montagnes, la femme arabe est d’abord celle qui porte le voile. Cette originalité de la femme kabyle constitue entre autres l’un des thèmes de la propagande colonialiste autour de l’opposition des Arabes et des Berbères. Consacrées à l’analyse des modifications psychologiques, ces études laissent de côté le travail proprement historique. Nous aborderons prochainement cet autre aspect de la réalité algérienne en acte. Contentons-nous ici de signaler que les femmes kabyles, au cours des 130 années de domination ont développé, face à l’occupant, d’autres mécanismes de défense. Pendant la guerre de libération, leurs formes d’action ont également pris des aspects absolument originaux.

- Un phénomène mérite d’être rappelé. Au cours de la lutte de libération du peuple marocain et principalement dans les villes, le voile blanc fit place au voile noir. Cette modification importante s’explique par le souci des femmes marocaines d’exprimer leur attachement à Sa Majesté Mohamed V. On se souvient, en effet, que c’est immédiatement après l’exil du Roi du Maroc que le voile noir, signe de deuil, fit son apparition. Au niveau des systèmes de signification, il est intéressant de remarquer que le noir, dans la société marocaine ou arabe n’a jamais exprimé le deuil ou l’affliction. Conduite de combat, l’adoption du noir répond au désir de faire pression symboliquement sur l’occupant, donc de choisir logiquement ses propres signes.

- Le travail d’approche est également réalisé dans les établissements scolaires. Assez rapidement, les enseignants, à qui les parents ont confié les enfants prennent l’habitude de porter un jugement sévère sur le sort de la femme dans la société algérienne. « On espère fermement que vous au moins, serez assez fortes pour imposer votre point de vue… ». Des écoles de « jeunes filles musulmanes » se multiplient. Les institutrices ou les religieuses, à l’approche de la puberté de leurs élèves, déploient une activité véritablement exceptionnelle. Les mères sont d’abord touchées, assiégées et on leur confie la mission d’ébranler et de convaincre le père. On vante la prodigieuse intelligence de la jeune élève, sa maturité ; on évoque le brillant avenir réservé à ces jeunes avidités, et l’on n’hésite pas à attirer l’attention sur le caractère criminel d’une éventuelle interruption de la scolarité de l’enfant. On accepte de faire la part des vices de la société colonisée et l’on propose l’internat à la jeune élève, afin de permettre aux parents d’échapper aux critiques « de voisins bornés ». Pour le spécialiste des affaires indigènes, les anciens combattants et les évolués sont les commandos chargés de détruire la résistance culturelle d’un pays colonisé. Aussi, les régions sont-elles répertoriées en fonction du nombre « d’unités actives » d’évolution, donc d’érosion de la culture nationale qu’elles renferment.

- Il faut signaler l’attitude fréquente, principalement des Européennes, à l’égard d’une particulière catégorie d’évoluées. Certaines femmes algériennes dévoilées, avec une rapidité étonnante et une aisance insoupçonnée réalisent de parfaites occidentales. Les femmes européennes ressentent une certaine inquiétude devant ces femmes. Frustrées devant le voile, elles éprouvent une impression analogue devant le visage découvert, ce corps audacieux, sans gaucherie, sans hésitation, carrément offensif. La satisfaction de diriger l’évolution, de corriger les fautes de la dévoilée est non seulement retirée à l’Européenne, mais elle se sent mise en danger sur le plan de la coquetterie, de l’élégance, voire de la concurrence par cette novice muée en professionnelle, catéchumène transformée en propagandiste, la femme algérienne met en question l’Européenne. Cette dernière n’a d’autre ressource que de rejoindre l’Algérien qui avait avec férocité, rejeté les dévoilées dans le camp du mal et de la dépravation. « Décidément, diront les Européennes, ces femmes dévoilées sont tout de même des amorales et des dévergondées. » L’intégration, pour être réussie, semble bien devoir n’être qu’un paternalisme continué, accepté.

- Nous mentionnons ici les seules réalités connues de l’ennemi. Nous taisons donc les nouvelles formes d’action adoptées par les femmes dans la Révolution. Depuis 1958, en effet, les tortures infligées aux militantes ont permis à l’occupant de se faire une idée de la stratégie-femme. Aujourd’hui, de nouvelles adaptations ont pris naissance. On comprend donc qu’on les taise.

- Froger, l’un des chefs de file colonialiste. Exécuté par un « Fidaï » à la fin de 1956.

- La femme, qui, avant la Révolution ne sort jamais de la maison, si elle n’est accompagnée de sa mère, ou de son mari, va se voir confier des missions précises : comme de se rendre d’Oran à Constantine ou Alger. Pendant plusieurs jours, toute seule, transportant des directives d’une importance capitale pour la Révolution, elle prend le train, couche dans une famille inconnue, chez des militants. Il faut là aussi se déplacer en harmonie, car l’ennemi observe les ratés. Mais l’importance ici est que le mari ne fait aucune difficulté pour laisser partir sa femme en mission. Sa fierté, au contraire sera de dire, au retour de l’agent de liaison : « Tu vois, tout s’est bien passé en ton absence. » La vieille jalousie de l’Algérien, sa méfiance « congénitale » ont fondu au contact de la Révolution. Il faut signaler aussi que des militants recherchés se réfugient chez d’autres militants non encore identifiés par l’occupant. Dans ces conditions, pendant toute la journée, c’est la femme, qui, seule avec le réfugié, lui procure la nourriture, la presse, le courrier. A aucun moment, là non plus, n’apparaît une quelconque méfiance ou une crainte. Engagé dans la lutte, le mari ou le père découvre de nouvelles perspectives sur les rapports entre sexes. Le militant découvre la militante et conjointement ils créent de nouvelles dimensions à la société algérienne.