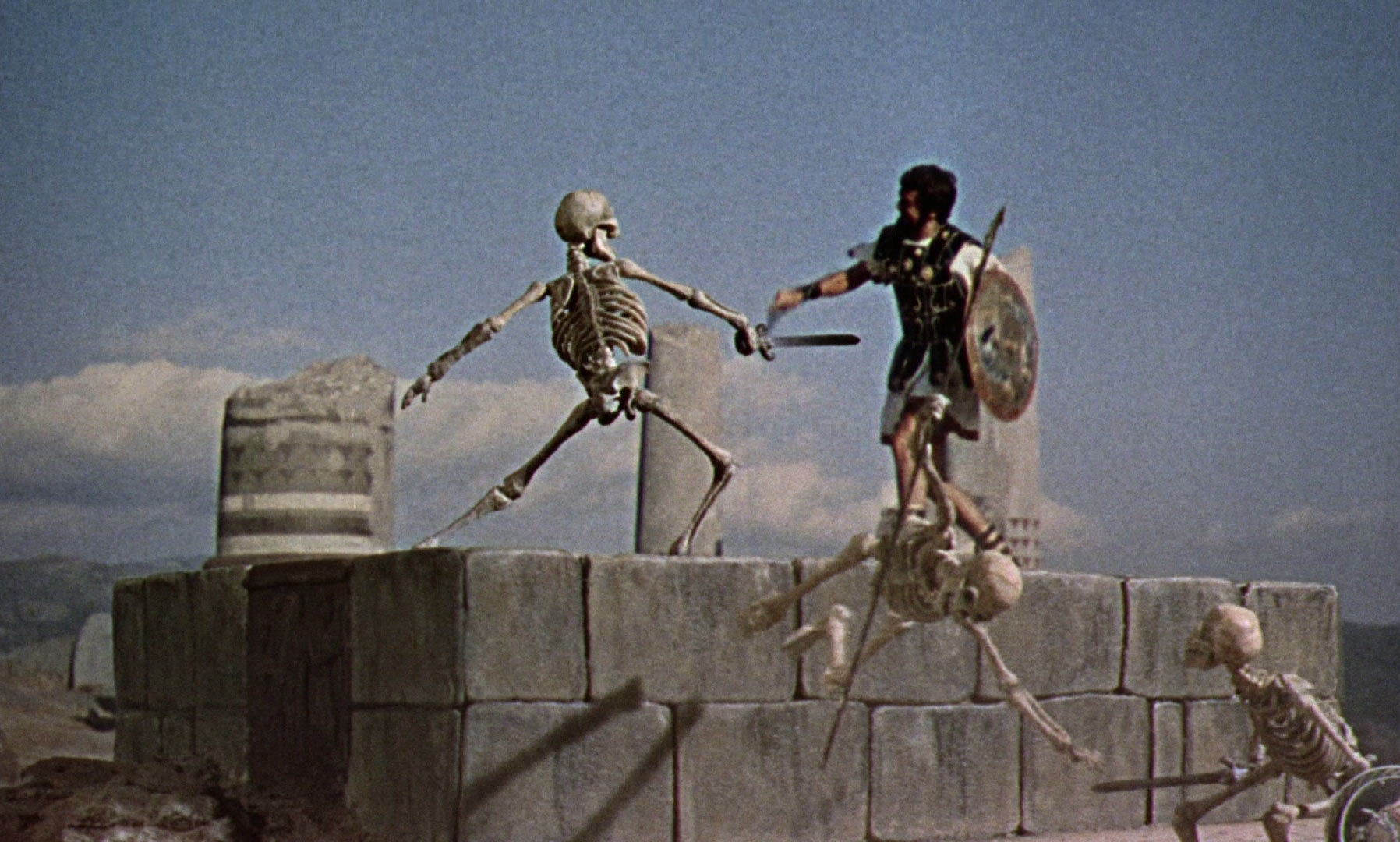

Don Chaffey, Jason et les Argonautes (1963)

La campagne présidentielle française présente deux traits inquiétants : l’omniprésence de thèmes racistes et réactionnaires relayés par quasiment l’ensemble du spectre politique et l’absence presque totale des questions écologiques. Cette dernière est d’autant plus effrayante que la catastrophe ne cesse de se préciser, laissant présager des bouleversements à l’ampleur inédite à l’horizon d’une ou deux décennies à peine. C’est ce qui pousse Geoff Mann, avec d’autres, à avancer que toute politique aujourd’hui, est une « politique du réchauffement climatique ». Partant de ce prémisse, il interroge avec acuité les débats qui agitent le camp révolutionnaire sur la nature fasciste des mouvements réactionnaires contemporains, en s’inspirant des travaux de la tradition radicale noire étatsunienne et décoloniale européenne. Partisan d’une conception renouvelée du fascisme pour mieux affronter celui qui vient, Mann souligne combien toute perspective antifasciste aujourd’hui doit prendre en charge la question du climat. Sans quoi, ce sont le fascistes qui pourraient le faire – ou ceux dont la politique nourrit la fascisation de nos sociétés.

Jusqu’à récemment, nous pouvions parler de « politiques du changement climatique ». Il était encore possible de croire que le climat, au même titre que le commerce, était une « question », un problème qui pouvait être contenu et traité par des institutions et des réglementations ciblées. Ce point de vue n’est plus tenable aujourd’hui. Nous avons franchi un seuil – ce n’est pas que le changement climatique soit devenu le seul « enjeu », mais plutôt que rien ne lui échappe. Toute politique est une politique du changement climatique.

Il en résulte un état d’urgence permanent et l’extraordinaire incertitude qui en découle. Les projections de croissance économique et les modèles démographiques reposent toujours sur l’hypothèse que le siècle prochain ressemblera beaucoup au précédent, mais personne ne sait vraiment ce qu’il adviendra au monde au cours des prochaines décennies. C’est particulièrement vrai s’agissant des impacts sociaux des changements de température à l’échelle mondiale. Comment les communautés humaines s’organiseront-elles ? Comment les sociétés réagiront-elles aux « chocs » induits par le climat lorsqu’ils s’accumuleront ? Les institutions et les relations politiques et économiques existantes survivront-elles ? Il est d’autant plus difficile de répondre à ces questions que les effets du réchauffement planétaire varieront dans le temps et l’espace. Qui vivra, comment vivra-t-on, et qui décidera ? Personne ne le sait.

Cette incertitude suscite la crainte, voire l’attente, de temps sombres. Les pénuries induites par le climat, les migrations de masse et le désespoir ne feront qu’intensifier les tendances et les troubles déjà-là : les partis ethno-nationalistes d’extrême droite en Europe se disputent le pouvoir ; les démagogues règnent en Inde, au Brésil et en Russie ; le totalitarisme se consolide dans la Chine de Xi Jinping ; et le parti républicain étatsunien est saturé par une suprématie blanche étalée au grand jour. Ajoutez à tout cela le « chaos climatique » et la perspective d’un « fascisme » naissant semble crédible… Et si nous ne sommes pas exactement sûrs de ce que nous entendons par fascisme, il est certain que nous le saurons lorsque nous le verrons. Comme l’écrivait le journaliste uruguayen Eduardo Galeano en faisant à propos des dictatures latino-américaines en 1974, « si tout cela n’est pas du fascisme, reconnaissons que cela y ressemble toutefois beaucoup ».

Pour certains historiens, le problème n’est pas tant que le fascisme ne puisse jamais se reproduire, mais plutôt qu’il présente des caractéristiques spécifiques. La bouffonnerie brutale de Donald Trump semble particulièrement mal décrite : comme l’affirme l’historien intellectuel Enzo Traverso, « Trump est aussi éloigné du fascisme classique que Occupy Wall Street, le mouvement 15-M en Espagne et le mouvement Nuit debout en France le sont du communisme du xxe siècle. »

Mais est-ce que cette manière de balayer l’hypothèse d’une menace fasciste aujourd’hui ne serait pas une manière de se détendre à l’heure où précisément il y a lieu de s’inquiéter ? Et si un fascisme « naissant » s’avérait être davantage que quelques centaines d’hommes blancs avec des croix gammées faites maison et collées sur des uniformes de scouts ? On pourrait faire l’hypothèse que chaque « succès » fasciste a été précédé d’un refus de reconnaître l’ampleur de la menace qui se profilait à l’horizon : dans No Name in the Street (1972), l’écrivain étatsunien James Baldwin raconte que les discussions des libéraux (liberals) brodant lors de cocktails sur les dangers du maccarthysme lui donnait l’impression d’entendre « ces juifs allemands qui restaient assis à se demander si Hitler était vraiment une menace pour leur vie jusqu’au moment où la réponse leur était donnée brutalement par un coup frappé à la porte »1. Si l’on finit par ne pas anticiper (et prévenir) le fascisme par peur de mal étiqueter ce qui n’est pas tout à fait du fascisme, il y a de bonnes raisons de mettre de côté les quolibets analytiques.

Le problème avec l’exigence d’une définition précise du fascisme est que cela revient toujours à exagérer le caractère « exceptionnel » de politiques fascistes et la distance qui nous sépare de ces calamités historiques. En s’interrogeant sur le fascisme, nous ne pouvons pas nous contenter de rechercher sa forme originale telle qu’elle est apparue dans l’Europe de l’entre-deux-guerres – des dandys et des voyous poursuivant le renouvellement du corps racial-national par la violence organisée à travers le parti et l’impérialisme. Le fascisme n’a pas non plus besoin d’une rupture historique ou d’un moment de crise comme le chaos économique et politique de l’après 1918, même si ces conditions ont aidé Mussolini et Hitler à accéder au pouvoir. Le fascisme peut être, et est aujourd’hui très probablement, beaucoup moins précis, moins total et beaucoup plus « quotidien » que cela.

La banalité du fascisme a été mise en évidence dans les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, lorsque des penseurs anticolonialistes ont identifié les parallèles terrifiants entre la prétendue nouveauté historique du fascisme européen et le colonialisme qui l’a longtemps précédé. En 1950, Aimé Césaire, poète, dramaturge (et plus tard, homme politique) martiniquais, déclarait que la barbarie quotidienne de la colonisation avait « ensauvagé » l’Europe, au point que les Européens étaient devenus insensibles à leur propre barbarie : « Et alors, un beau jour, la bourgeoisie est réveillée par un formidable choc en retour : les gestapos s’affairent, les prisons s’emplissent, les tortionnaires inventent, raffinent, discutent autour des chevalets. » Dix ans plus tard, Frantz Fanon s’interrogeait : « Qu’est-ce que le fascisme sinon le colonialisme au milieu des pays traditionnellement colonialistes ? ».

Le fascisme domestique séculaire des États-Unis est ainsi largement documenté. La spécialiste et militante de l’abolition des prisons Ruth Wilson Gilmore et le philosophe italien Alberto Toscano ont récemment montré comment, à partir des années 1960, le mouvement de libération des Noirs a envisagé le fascisme comme une « contre-révolution préventive » – semblable à la réponse capitaliste au mouvement communiste en Europe après la Première Guerre mondiale. La différence tient à ce que, contrairement au nazisme ou au fascisme italien, qui étaient organisés autour d’un mouvement ou d’un parti nés d’un acte de réaction, le fascisme américain est un projet violent et de longue date visant à dominer et à exploiter les Noirs et les indigènes – à leur refuser la liberté et l’autonomie ; à les maintenir aussi près que possible de la mort.

La militante radicale et intellectuelle noire Angela Davis a toujours insisté sur le fait que « les Noirs et les autres peuples du tiers-monde sont les premières victimes et les plus profondément blessés par le fascisme ». Ni Alger ni Philadelphie n’ont eu besoin de certaines des caractéristiques intégrales qui ont défini le fascisme européen au xxe siècle pour produire leurs régimes : il n’y avait pas de déclencheur de crise évident (une guerre perdue, une hyperinflation et une dépression), ni de vision animée par un nouvel homme idéalisé dans une nation purifiée et régénérée. Au lieu de cela, il existait une structure solide et réactive de violence et de terreur racistes, parrainée ou coordonnée par l’État, qui pouvait être efficacement militarisée lorsqu’une conflagration l’exigeait : songez à la « pacification » de l’Algérie, qui a duré un siècle, ou au système policier et carcéral américain. À cet égard, le fascisme n’a même pas nécessairement besoin d’un État ouvertement fasciste. Certains Européens ont noté la même possibilité après 1945 : comme le faisait remarquer Theodor Adorno en 1959, « la survie du national-socialisme au sein de la démocratie » est probablement « plus menaçante que la survie des tendances fascistes contre la démocratie ».

C’est là que l’attachement à une définition « précise » du fascisme passe à côté de l’essentiel. Ce n’est pas que les caractéristiques du fascisme du milieu du xxe siècle ne sont pas fascistes, mais plutôt que le fascisme peut être beaucoup plus ennuyeux et indéterminé, un « totalitarisme flou », selon l’expression d’Umberto Eco. Il peut facilement s’intégrer aux rythmes quotidiens de l’histoire. Les lynchages, les pogroms, la violence apparemment « aléatoire », les schémas bureaucratiques détaillés de la hiérarchie, de la catégorie, de la punition et de la mort : tous sont catastrophiques pour ceux qui subissent l’oppression fasciste, mais ils ne sont guère inconnus du fasciste qui vaque à ses occupations, ni des citoyens de nombreuses démocraties libérales. Au Canada, d’où j’écris, le gouvernement poursuit ses invasions militarisées de terres indigènes non cédées pour assurer la construction d’un nouveau gazoduc ; dans l’État étatsunien de Géorgie, il existe désormais des restrictions sur l’approvisionnement en eau des citoyens qui font la queue pour voter ; et un jeune suprémaciste blanc, Kyle Rittenhouse, a été invité à rencontrer Donald Trump après avoir tué deux manifestants de Black Lives Matter en août 2020. Ce sont des caractéristiques courantes de la vie dans la « civilisation occidentale ». Dans ces conditions, il est facile d’être un fasciste non-fasciste (non-fascist fascist).

C’est potentiellement la possibilité la plus troublante dans le conflit fratricide entre la « civilisation occidentale » et le changement climatique. Comme l’écrivait Adorno, « pour d’innombrables personnes, la vie n’était pas du tout mauvaise sous le fascisme. La lame acérée de la terreur ne visait que quelques groupes relativement bien définis. » Pour beaucoup de gens en dehors de ces groupes, il fallait simplement s’écarter du chemin et s’en sortir. Avec des mouvements politiques d’extrême droite prêts à tirer parti de conditions facilement présentées comme une menace existentielle, les prévisions en matière de fascisme ne semblent guère exagérées.

Écrivant en 1943, l’économiste polonais Michał Kalecki, collègue de John Maynard Keynes, faisait valoir que le fascisme a toujours promis la solution la plus radicale à la menace d’effondrement capitaliste, une stabilité que pratiquement aucun autre ordre ne peut offrir : « Dans une démocratie, on ne sait pas à quoi ressemblera le prochain gouvernement. Sous le fascisme, il n’y a pas de prochain gouvernement », écrivait Kalecki ; « l’une des fonctions fondamentales du nazisme était de surmonter la réticence des grandes entreprises à l’égard d’une intervention gouvernementale à grande échelle. » Keynes lui-même a un jour qualifié le fascisme de « branche capitaliste de la foi totalitaire », qui a toujours impliqué une relation coordonnée entre l’État, les élites et les grandes entreprises. Comme l’activiste suédois Andreas Malm et ses co-auteurs du collectif Zetkin l’expliquent de manière terrifiante dans White Skin, Black Fuel : On the Danger of Fossil Fascism2 (2021), l’engagement de l’extrême droite en faveur du capitalisme d’entreprise fondé sur les combustibles fossiles signifie que plus son rôle dans la politique actuelle est important, plus les catastrophes climatiques sont probables.

Les mauvais jours, il peut donc sembler qu’il n’y ait nulle part où aller, le fascisme formant l’obscurité indépassable au bout du tunnel. Face à l’urgence permanente, soit nous laissons la société sombrer dans les conditions de crise qui ont sollicité la violence fasciste dans le passé, soit nous reconstruisons la société si profondément qu’elle exige une forme de pouvoir d’État total et inflexible pour mener le projet à bien. Fascisme fossile ou fascisme climatique : l’un ou l’autre impliquerait certainement l’imposition d’un ordre violent, qui passe par la diffamation d’un ennemi intérieur – les immigrants, mais aussi d’autres peuples opprimés ou parias – dont l’existence même doit être contenue, voire effacée, dans l’intérêt de la protection des véritables sujets du fascisme.

Le fait est que l’avancée du fascisme ne dépend pas uniquement d’un monde où les incendies, les inondations et les sécheresses se multiplient. Dans les sociétés capitalistes qui dominent la planète, dans des conditions d’incertitude et d’instabilité, un programme radical visant à atténuer les effets du changement climatique – un programme qui n’implique pas la redistribution du pouvoir politique et économique – pourrait bien prendre une forme fasciste. Un examen des idées qui sous-tendent ce qu’on appelle l’écofascisme, comme l’ « écologie patriotique » de l’aile « verte » du Rassemblement national, la « Nouvelle écologie », ou le malthusianisme diabolique qui se cache derrière le massacre de 2019 à la mosquée Al-Noor en Nouvelle-Zélande, montre clairement que pour certains, l’action climatique radicale n’implique pas de nouveaux accords verts ou une coopération internationale sur le climat, mais plutôt des cages, des justiciers et des patrouilles frontalières qui font face aux réfugiés à travers des barbelés.

Tous ces phénomènes existent déjà et prolifèrent aux frontières et dans les ports. Bon nombre des caractéristiques essentielles de ce que nous pourrions appeler le fascisme à l’ère du changement climatique sont des choses que nous, en Occident, pratiquons déjà.

À mesure que les calamités liées au climat s’intensifient et deviennent plus fréquentes, il en va de même pour les institutions politiques et les raisonnements avec lesquels les gouvernements les « gèrent ». Il n’y a aucune raison de penser que les fascismes contemporains ne vont pas organiser la réponse au changement climatique. Dans la mesure où les politiques climatiques n’ont pas besoin d’être principalement axées sur le climat, ils le font déjà. La politique d’immigration et la politique de lutte contre les pandémies, par exemple, sont devenues deux des principaux mécanismes permettant de faire face aux mouvements massifs de population qui, dans de nombreux cas, sont essentiellement dus au climat, en particulier à la sécheresse et aux phénomènes météorologiques extrêmes.

Celles et ceux qui arrivent en Europe du Nord et dans le sud des États-Unis en provenance du Moyen-Orient et d’Amérique centrale sont confrontés à des environnements politiques durs et impitoyables qui, à bien des égards, sont des politiques climatiques ethno-nationalistes menées sous un autre nom. L’extrême droite européenne et nord-américaine a, bien sûr, longtemps justifié les politiques anti-immigration comme une défense de la « nature » contre des hordes n’ayant aucun lien avec la terre. Mais à l’ère du changement climatique et du rétrécissement de la « niche climatique » de la planète où l’homme peut vivre – pour laquelle la migration est évidemment l’une des stratégies d’adaptation les plus importantes – l’augmentation des barrières à l’immigration est également devenue un mécanisme clé pour distribuer les impacts du réchauffement planétaire.

Le plus grand risque est qu’avec la prolifération de ce type de modèles institutionnels, beaucoup cèdent au progrès du fascisme de la même manière qu’ils ont accepté les politiques draconiennes qui l’ont précédé. Et si, comme l’a dit Keynes, beaucoup d’entre nous aiment l’ordre plus que nous ne haïssons le fascisme, nous pourrions également comprendre ce type d’adhésion, même si cela nous rend honteux de l’admettre. Nous pouvons, bien sûr, dénoncer l’injustice, proclamer avec Greta Thunberg que « l’histoire jugera ». Mais c’est un avertissement vide de sens quand il est clair que beaucoup n’ont pas l’intention de partager l’histoire des autres, voire n’aiment pas l’idée que l’histoire soit partagée. Le fasciste a un passé eugénisé, celui que Baldwin a vu sur le visage de Dorothy Counts, une pionnière des droits civiques âgée de 15 ans, se frayant courageusement un chemin vers une école blanche à travers une foule en furie en Caroline du Nord en 1957, qui reflétait « un orgueil, une tension et une souffrance inexprimables tandis qu’elle approchait du sanctuaire du savoir et affrontait les huées de l’histoire ».

Tous les fascismes émergents de ce monde puisent une grande partie de leur énergie dans la nostalgie sombre et amère qui alimente la droite contemporaine. Malgré tous les slogans du type « Make X Great Again », le fascisme de notre temps n’est plus engagé dans la renaissance de l’homme nouveau du fascisme classique, mais dans l’ingénierie inverse de l’histoire et dans un passé mythique et caricatural, lorsque la France était française ou que la Grande-Bretagne appartenait aux Britanniques. Quand on pouvait être fier de l’empire, ne pas se sentir coupable de sa voiture gourmande en essence et ne pas avoir honte d’être blanc.

Contrairement aux revendications les plus convaincantes des mouvements climatiques contemporains, qui mettent l’accent sur une obligation morale envers les générations futures et le monde non humain, le fascisme émergent aujourd’hui est un programme politique qui accuse le présent d’être un crime contre le passé. Pour une grande partie de sa base blanche, les arguments sont les suivants : la vie qu’ils ont « toujours vécue » n’était pas un désastre, les voilà « remplacés » sur la scène de l’histoire, la politique progressiste transforme ce qui était une source de fierté en un objet de honte.

Alors que les assemblées législatives républicaines des États-Unis promulguent des lois portant atteinte au droit de vote, criminalisant les manifestations et limitant les programmes scolaires, le philosophe Jason Stanley a affirmé que les États-Unis se trouvaient désormais dans la « phase légale » du fascisme, rappelant que l’histoire peut tout aussi bien nous railler que nous juger. Le changement climatique est, d’une certaine manière, l’ultime réplique aux promesses que ces passés concurrents ont faites à l’avenir, une histoire qui nous nargue et à laquelle aucun d’entre nous ne peut échapper, même si, pour beaucoup, elle n’a jamais été la leur, mais leur a été imposée.

Mais c’est aussi un rappel que l’histoire, même si certains tentent de se l’approprier, est une chose avec laquelle nous devons vivre ensemble. Quel que soit l’avenir, quel que soit le climat changeant qui nous amène à pousser et à tirer nos vies individuelles et collectives dans des directions inconnues, la tâche consistant à enchevêtrer et à entrelacer nos histoires sera essentielle à la lutte contre le fascisme. La seule chose à laquelle le fascisme ne peut survivre est un monde dans lequel les parties se comprennent comme inextricables du tout. Cette condition est également essentielle à nos tentatives de faire face au changement climatique ; à cette heure dans l’histoire, la lutte contre le fascisme est aussi une lutte pour la justice climatique.

Article initialement publié en anglais sur le site de la revue The New Statesman.

Geoff Mann est le directeur du Centre for Global Political Economy à l’Université Simon Fraser (Canada). Il est également l’auteur de In the Long Run We Are All Dead: Keynesianism, Political Economy and Revolution.

- James Baldwin, Chassés de la lumière, Ypsilon, 2015.

- Traduit en français sous le titre Fascisme fossile aux éditions La fabrique.