La Hora de los hornos (1968)

Vendredi 6 novembre, Fernando Solanas est mort à 84 ans des suites du Covid. Réalisateur et homme politique argentin, il fut membre du Grupo Cine Liberación, collectif de cinéma militant sud-américain engagé au sein des luttes de libération nationale qui secouaient le continent dans les années 1960 et 1970. Il réalisa en 1968 le célèbre La Hora de los hornos (L’heure des brasiers), vaste fresque épique et militante de 4h14 divisées en trois actes, qui dresse le portrait de la lutte révolutionnaire contre le néo-colonialisme en Amérique-latine. Documentaire marqué par un cinéma-direct furieux, le film lui confronte d’autres registres d’images, archives, actualités, dessins, peintures et adresses provocatrices au spectateur, s’acquittant ainsi d’une mission de contre-information, d’intervention au sein des luttes et de mobilisation. Le film fut tourné en marge du mode de production et de diffusion dominant, se situant dans ce que l’on appelait alors, le cinéma militant.

C’est dans la continuité de ce film et des autres expériences cinématographiques du Groupe Cine Liberacion, que Solanas et son camarade Octavio Getino, également membre du collectif, ont rédigé en 1973, le manifeste Hacia un tercer cine, que nous avons décidé de republier ici dans son intégralité. La singularité de ce manifeste à son époque fut de penser les conditions d’existence d’un cinéma militant dans un contexte néo-colonial, sa participation à l’avènement d’une culture nationale émancipée de l’impérialisme, et à la lutte politico-militaire.

Se distinguant la fois du mode de production et de représentation hollywoodien, considéré comme le pendant culturel par excellence de l’impérialisme, le manifeste appelle également à se démarquer d’un certain cinéma d’auteur, incluant les « nouvelles vagues » de son époque, dénoncées comme cinéma idéaliste, trop facilement assimilable par le mode de représentation dominant. Les auteurs appellent à fonder un langage cinématographique décolonisé, à partir d’une implantation et d’un engagement au sein des classes populaires en lutte contre l’impérialisme. Le manifeste fut largement discuté et critiqué par les différentes collectifs de cinéma de l’époque. Écrit dans un contexte où il s’agissait pour le cinéma d’accompagner les mouvements révolutionnaires, il représente une tentative de bâtir une stratégie culturelle à partir de l’expérience des luttes, ce qui peut nous faire défaut aujourd’hui.

Vers un troisième cinéma

Notes et expériences pour un cinéma de libération dans le Tiers Monde

Il n’y a pas si longtemps, cela aurait semblé une folle aventure que de vouloir créer, dans les pays colonisés ou néo-colonisés et même dans les métropoles impérialistes, un cinéma en marge du système et contre le système, un cinéma de décolonisation. Cinéma était jusqu’alors synonyme de spectacle, de divertissement : objet de consommation. Dans le meilleur des cas, le cinéma pouvait aller jusqu’au témoignage de la décomposition des valeurs de la bourgeoisie ou des injustices sociales, mais d’une manière générale, il ne dépassait pas le cadre d’un cinéma des effets, jamais il n’était un cinéma des causes, il restait le cinéma de la mystification, en dehors de l’histoire : le cinéma de la plus-value. Prisonnier de cette situation, le cinéma, l’instrument de communication le plus efficace de notre époque, était destiné uniquement à satisfaire les intérêts idéologiques et économiques des propriétaires des firmes cinématographiques, c’est-à-dire, des maîtres du marché mondial du cinéma, pour la plupart nord-américains.

Était-il possible de sortir de cette situation ? Comment aborder un cinéma dont le coût devait atteindre plusieurs milliers de dollars, alors que les chaînes de distribution et de projection étaient dans les mains de l’ennemi ? Comment assurer la continuité du travail ? Comment arriver au peuple avec ce cinéma ? Comment vaincre la répression et la censure imposées par le système ? On peut multiplier les questions dans tous les sens, elles aboutissaient et elles aboutissent encore pour beaucoup au scepticisme ou bien à des alibis tels que : « il ne peut pas y avoir de cinéma révolutionnaire avant la révolution », « le cinéma révolutionnaire n’a été possible que dans les pays libérés », « sans le soutien du pouvoir politique révolutionnaire, un cinéma ou un art de la révolution sont impossibles ».

L’erreur vient de ce qu’on abordait la réalité et le cinéma avec la même optique que la bourgeoisie. On ne proposait pas d’autres modèles de production, de distribution et de projection que ceux que fournissait le cinéma hollywoodien, précisément parce que, sur le plan idéologique et politique, on n’était pas encore parvenu, dans le cinéma, à une différenciation par rapport à l’idéologie et à la politique bourgeoises. Une politique réformiste, qui se traduisait par un dialogue avec l’adversaire, par la coexistence, par l’assujetissement des contradictions nationales aux contradictions entre deux blocs supposés uniques : l’U.R.S.S. et les États-Unis, et cela ne pouvait et ne peut encourager autre chose qu’un cinéma destiné à s’insérer dans le système, au maximum, un cinéma qui pourrait être l’aile « progressiste » du cinéma du système ; en fin de compte, un cinéma condamné à attendre que le conflit mondial soit pacifiquement résolu en faveur du socialisme pour changer alors de signe qualitatif. Les tentatives les plus audacieuses de ceux qui ont essayé de s’attaquer à la forteresse du cinéma officiel ont fini, comme le dit si bien Godard, « par se faire prendre à l’intérieur de la forteresse ».

Mais des questions étaient posées, prometteuses, elles surgissaient d’une situation historique nouvelle, une situation à laquelle l’homme de cinéma arrivait avec un certain retard, comme cela se produit habituellement en ce qui concerne les couches cultivées de nos pays : dix ans de Révolution Cubaine, l’épopée de la lutte vietnamienne, le développement d’un mouvement de libération mondial dont l’impulsion part du Tiers Monde, autrement dit l’existence au niveau mondial de masses en révolution, tout cela devenait un fait substantiel sans lequel ces questions n’auraient pas pu se poser. Une situation historique nouvelle et un homme nouveau naissant à travers la lutte anti-impérialiste requéraient aussi une attitude nouvelle et révolutionnaire de la part des cinéastes du monde entier. La question de savoir si un cinéma militant était possible avant la révolution a commencé à faire place, dans certains groupes encore limités, à celle de savoir si cela était ou non nécessaire pour contribuer à rendre la révolution possible.

C’est à partir d’une réponse affirmative que le développement des possibilités a trouvé, petit à petit, à se frayer la voie dans de nombreux pays. Il suffit de citer les newsreels nord-américains, les cine-giornali du mouvement étudiant italien, les films des États Généraux du Cinéma Français et des mouvements étudiants anglais et japonais, continuation et approfondissement de l’œuvre d’un Joris Ivens ou d’un Chris Marker. Il suffit de voir les films d’un Santiago Alvarez à Cuba ou l’œuvre que plusieurs cinéastes sont en train de réaliser dans « notre Patrie à tous », comme aurait dit Bolivar, à travers un cinéma révolutionnaire latino-américain.

Un débat approfondi sur le rôle de l’intellectuel et de l’artiste devant la libération enrichit aujourd’hui les perspectives du travail intellectuel dans le monde entier. Mais ce débat oscille entre deux pôles, l’un qui se propose de faire dépendre toutes les possibilités intellectuelles de travail d’une fonction spécifiquement politique ou politico-militaire et qui nie les perspectives de toute activité artistique parce qu’on pense qu’une telle activité est forcément absorbée par le Système, et l’autre qui défend une dualité du travail de l’intellectuel : d’une part, « l’œuvre d’art », « le privilège de la beauté », art et beauté n’étant pas nécessairement liés aux besoins du processus politique révolutionnaire, et, d’autre part, engagement politique, généralement sous la forme de signature de manifestes anti-impérialistes. Dans les faits : l’art sans lien avec la politique.

La révolution ne part pas de la conquête du pouvoir politique sur l’impérialisme et la bourgeoisie, mais du moment où les masses établissent la nécessité du changement et où leurs avant-gardes intellectuelles, sur des fronts multiples, commencent à l’étudier et à la réaliser.

Ces deux pôles, à notre avis, reposent sur deux omissions ; la première provient d’une conception de la culture, de la science, de l’art, du cinéma comme des termes univoques et universels et la deuxième, de ce qu’on ne voit pas clairement que la révolution ne part pas de la conquête du pouvoir politique sur l’impérialisme et la bourgeoisie, mais du moment où les masses établissent la nécessité du changement et où leurs avant-gardes intellectuelles, sur des fronts multiples, commencent à l’étudier et à la réaliser.

Culture, art, science, cinéma répondent toujours aux intérêts des classes en conflit. Dans la situation néocoloniale, deux conceptions de la culture, de l’art, de la science, du cinéma sont concurrentes : la conception dominante et la conception nationale. Et cette situation persistera tant que le national ne s’identifiera pas avec le pouvoir, tant que régnera la situation de colonie ou de semi-colonie. Bien plus, la dualité ne pourra être dépassée, pour parvenir à l’unique, à l’universel, que lorsque les meilleures valeurs de l’homme passeront de la prescription à l’hégémonie, que lorsque la libération de l’homme sera universelle. En attendant, il y a notre culture et leur culture, notre cinéma et leur cinéma. Notre culture en tant qu’impulsion vers l’émancipation continuera, jusqu’à ce que celle-ci se matérialise, à être une culture subversive et elle entraînera avec elle un art subversif, une science subversive, un cinéma subversif.

Le fait de ne pas avoir conscience de cette dualité entraîne généralement l’intellectuel à aborder les expressions artistiques ou scientifiques telles qu’elles ont été conçues par les classes qui dominent le monde en y apportant, dans le meilleur des cas, quelques corrections. On n’approfondit pas assez les possibilités d’un théâtre, d’une architecture, d’une médecine, d’une psychologie, d’un cinéma de la révolution, dans une culture venant de nous et faite par nous. L’intellectuel s’insère dans chacun de ces faits en le prenant comme une entité à corriger au sein du fait même et pas du dehors, avec des méthodes et des modèles propres et nouveaux.

Un astronaute, un « ranger » mobilisent toutes les ressources scientifiques de l’impérialisme. Psychologues, médecins, politiciens, sociologues, mathématiciens et mêmes artistes sont engagés dans l’étude de tout ce qui servira, des diverses spécialités ou fronts de travail, à préparer un vol spatial ou le massacre de Vietnamiens, toutes choses qui répondent, en définitive, également aux besoins de l’impérialisme. À Buenos Aires, l’armée supprime les villas miseria (bidonvilles) et construit à leur place des « villages stratégiques » prévus, sur le plan de l’urbanisme, de façon à faciliter une intervention militaire en cas de besoin. Les organisations militantes, de leur côté, manquent sérieusement de fronts spécialisés non seulement dans le domaine de la médecine, de la technique, de la psychologie et de l’art, en général (les leurs), mais en manquent également dans le domaine de notre technique, de notre médecine, de notre psychologie, de notre art et de notre cinéma, ceux de le révolution.

Tous les fronts de travail pour avoir une efficacité doivent reconnaître les priorités de chaque étape, celles que requiert la lutte pour le pouvoir ou celles qu’exige la révolution triomphante. Par exemple : le fait de faire un travail de sensibilisation et de politisation sur la nécessité de la lutte politico-militaire pour la conquête du pouvoir, de mettre en œuvre toutes les ressources modernes des sciences médicales pour préparer des hommes ayant un degré optimal de santé et d’efficacité physique, aptes aux combats dans les zones rurales et urbaines, ou de coordonner les énergies pour atteindre une production de 10 millions de tonnes de sucre, comme à Cuba, ou d’élaborer une architecture ou des réalisations d’urbanisme qui permettent d’affronter les bombardements massifs que l’impérialisme peut lancer à n’importe quel moment, etc., etc.

Il est évident que le culture et le conscience révolutionnaires au niveau des masses ne pourront être obtenues qu’à travers la conquête du pouvoir politique, mais il n’en est pas moins vrai que l’organisation des moyens scientifiques et artistiques en même temps que celle des moyens politico-militaires, prépare le terrain pour que le révolution devienne une réalité et que les problèmes qui se posent à partir de la prise du pouvoir soient plus facilement résolus.

Le renforcement spécifique de chacune de ces spécialités et de ces fronts de travail, soumis à des priorités collectives est ce qui peut recouvrir progressivement les vides qu’engendre la lutte de libération et ce qui pourra délimiter avec le plus d’efficacité le rôle de l’intellectuel à notre époque. Il est évident que le culture et le conscience révolutionnaires au niveau des masses ne pourront être obtenues qu’à travers la conquête du pouvoir politique, mais il n’en est pas moins vrai que l’organisation des moyens scientifiques et artistiques en même temps que celle des moyens politico-militaires, prépare le terrain pour que le révolution devienne une réalité et que les problèmes qui se posent à partir de la prise du pouvoir soient plus facilement résolus.

À travers son action, l’intellectuel doit vérifier quel est le front de travail où il peut faire, rationnellement et sensiblement, le travail le plus efficace. Une fois ce front déterminé, sa tâche est de préciser quelle est, à l’intérieur de œ front, la tranchée de l’ennemi et où et comment il peut situer la sienne propre. C’est de cette façon, dans cette cruelle et dramatique recherche quotidienne que pourront naître un cinéma, une médecine, une culture, de la révolution, base à laquelle s’alimentera dès à présent l’homme nouveau dont parlait le Che. Pas un homme abstrait, ou « la libération de l’homme », mais un autre homme, capable de se dresser sur les cendres du vieil homme aliéné que nous sommes et que cet homme nouveau parviendra à détruire en attisant dès aujourd’hui le feu.

La lutte ami-impérialiste des peuples du Tiers Monde et de leurs équivalents dans les métropoles constitue dès maintenant l’axe de la révolution.

Le troisième cinéma, c’est pour nous celui qui reconnaît dans cette lutte la plus gigantesque manifestation culturelle, scientifique et artistique de notre époque, la grande possibilité de construire, à partir de chaque peuple, une personnalité libérée, la décolonisation de la culture.

La culture d’un pays néo-colonisé, comme son cinéma, sont simplement l’expression d’une dépendance globale génératrice de modèles et de valeurs nés des besoins de l’expansion impérialiste.

Pour s’imposer, le néo-colonialisme a besoin de convaincre le peuple du pays dépendant de son infériorité. Tôt ou tard, l’homme inférieur reconnaît l’homme supérieur ; cette reconnaissance signifie la destruction de ses défenses. Si tu veux être un homme, dit l’oppresseur, il faut être comme moi, parler le même langage, cesser d’être toi-même et t’aliéner à moi.

Déjà au XVIIème siècle les missionnaires jésuites proclamaient l’aptitude de l’indigène (en Amérique du Sud) à copier les œuvres d’art européennes. Copiste, traducteur, interprète, au mieux spectateur, l’intellectuel néo-colonisé sera toujours poussé à ne pas assumer de possibilités créatrices. C’est alors que se développent l’inhibition, le déracinement, l’évasion, le cosmopolitisme culturel, la limitation artistique, les préoccupations métaphysiques et la trahison du pays1.

La culture devient bilingue non pas en raison de l’utilisation d’une double langue mais à cause de la contiguïté de deux modèles culturels de pensée. L’un national, celui du peuple, l’autre étranger, celui des classes soumises à l’extérieur. L’admiration des classes supérieures pour les États-Unis et pour l’Europe est le tribut de leur soumission. Avec la colonisation des classes supérieures, la culture de l’impérialisme introduit indirectement chez les masses des connaissances qu’elles absorbent sans pouvoir les contrôler2.

De même qu’il n’est pas maître de la terre qu’il foule, le peuple néo-colonisé n’est pas non plus maître des idées qui l’entourent.

La lutte ami-impérialiste des peuples du Tiers Monde et de leurs équivalents dans les métropoles constitue dès maintenant l’axe de la révolution.

Connaître la réalité nationale suppose de s’enfoncer dans le maquis des mensonges et de la confusion, né de la dépendance. L’intellectuel est obligé de ne pas penser spontanément, ou s’il le fait, il court le risque de penser en français ou en anglais, jamais dans la langue d’une culture qui lui soit propre, car celle-ci, de même que le processus de libération nationale et sociale, est encore confuse, en est à ses débuts. Chaque donnée, chaque information, chaque concept, tout ce qui oscille autour de nous est une carapace, un jeu de miroirs qu’il n’est pas facile de démonter.

Les bourgeoisies locales des villes portuaires comme Buenos Aires et leurs élites intellectuelles ont constitué, dès l’origine de notre histoire, la courroie de transmission de la pénétration néocoloniale. Derrière des mots d’ordre comme « Civilisation ou barbarie ! » lancés en Argentine par le libéralisme européanisant, il y avait une tentative d’imposer une civilisation qui correspondait pleinement aux besoins de l’expansion impérialiste et au désir de détruire la résistance des masses nationales de nos pays que l’on traitait successivement de racaille, de négraille ou de bétail, de même qu’on parlait en Bolivie de « hordes crasseuses ». Ainsi les idéologues des semi-colonies, entraînés à « manier les grands mots avec un universalisme implacable, minutieux et sauvage »3, se faisaient les porte-parole des suiveurs de ce Disraeli qui proclamait : « Je préfère les droits des Anglais aux droits de l’homme ».

Les couches moyennes ont été et sont encore les meilleurs réceptacles de la néo-colonisation culturelle. Leur condition de classe ambivalente, leur situation de tampon entre deux pôles sociaux, leur plus grande possibilité d’accès à la civilisation fournissaient à l’impérialisme la possibilité d’une base sociale sur laquelle s’appuyer qui a atteint, dans certains pays d’Amérique Latine, une importance considérable.

Si, dans le cas de la situation ouvertement coloniale, la pénétration culturelle est le complément d’une armée étrangère d’occupation, dans les pays néo-colonisés, à certaines étapes, cette pénétration a la priorité.

Elle sert à institutionnaliser la dépendance et à la faire considérer comme une chose normale. Le principal objectif de cette déformation culturelle est que le peuple n’ait pas conscience de cette situation de néo-colonisé qui est la sienne et qu’il n’aspire pas à la changer, ainsi la colonisation pédagogique remplace efficacement la police coloniale.

Les moyens de communication de masse tendent à compléter la destruction d’une conscience et d’une subjectivité nationale susceptible de se développer, destruction qui commence dès que l’enfant a accès aux formes d’information, d’enseignement et de culture dominante. En Argentine vingt-six chaînes de télévision, un million d’appareils récepteurs, plus de cinquante stations de radio, des centaines de journaux et revues, des milliers de disques, de films, etc., viennent ajouter leur rôle de colonisation culturelle du goût et des consciences à l’enseignement ouvertement néocolonial dans le primaire et la secondaire que complète l’université.

« Pour le néo-colonialisme, les mass media sont plus efficaces que le napalm. Le réel, le vrai, le rationnel sont, de même que le peuple, en marge de la loi. La violence, le crime, la destruction en arrivent à devenir la Paix, l’Ordre, la Chose Normale ». La vérité équivaut alors à une subversion. N’importe quelle forme d’expression ou de communication qui tente de montrer la réalité nationale est subversion.

Pénétration culturelle, colonisation pédagogique, mass media s’unissent aujourd’hui en un effort désespéré pour absorber, neutraliser ou éliminer toute expression qui réponde à une tentative de décolonisation. Il existe de la part du néocolonialisme une sérieuse tentative de castrer, d’absorber les formes de la culture qui pourraient naître en marge de ce qu’il se propose. On essaye de leur enlever ce qui pourrait les rendre efficaces et dangereuses : on essaye, en somme, de dépolitiser. Cela revient à dire détacher l’œuvre des nécessités de lutte pour l’émancipation nationale.

Toute tentative de contestation, même violente, qui ne sert pas à mobiliser, à agiter, à politiser d’une manière ou d’une autre des couches du peuple, à les armer rationnellement et sensiblement pour la lutte, loin d’inquiéter le système, est acceptée avec indifférence et même parfois lui convient.

Des idées telles que « la beauté est révolutionnaire en soi », « tout cinéma nouveau est révolutionnaire », sont des aspirations idéalistes qui n’affectent pas le statut néocolonial, aussi continuent-elles à concevoir le cinéma, l’art et la beauté comme des abstractions universelles et non pas en étroite liaison avec les processus nationaux de décolonisation.

Toute tentative de contestation, même violente, qui ne sert pas à mobiliser, à agiter, à politiser d’une manière ou d’une autre des couches du peuple, à les armer rationnellement et sensiblement pour la lutte, loin d’inquiéter le système, est acceptée avec indifférence et même parfois lui convient. La virulence, le non-conformisme, la simple rébellion, l’insatisfaction sont des produits qui s’ajoutent au marché de vente et d’achat capitaliste, des objets de consommation. Surtout dans une situation où la bourgeoisie a elle-même besoin d’une dose plus ou moins quotidienne de chocs, d’éléments excitants, violence contrôlée4, c’est-à-dire de cette violence qui, lorsqu’elle est absorbée par le système, est réduite à un simple vacarme. C’est le cas des œuvres plastiques socialisantes convoitées avec délectation par la nouvelle bourgeoisie pour la décoration de ses appartements et de ses petits palais ; les œuvres théâtrales frondeuses et tapageusement d’avant-garde sont applaudies par les classes dominantes, la littérature d’écrivains politiques qui se préoccupent de sémantique et de l’homme en marge du temps et de l’espace, donne une allure de largeur d’esprit démocratique aux maisons d’éditions et aux revues du système, le cinéma de contestation est lancé par les monopoles de distribution et sur les grands marchés commerciaux.

En réalité, la latitude des « protestations permises » par le système est bien plus grande qu’il ne l’admet lui-même. De sorte qu’il donne aux artistes l’illusion qu’ils agissent « contre le système » en allant au-delà de certaines limites étroites et ils ne se rendent pas compte que même l’art anti-système peut-être absorbé et utilisé par le système aussi bien comme un frein que comme une autocorrection nécessaire5.

Toutes ces tentatives « progressistes », parce qu’il leur manque une conscience de ce qu’il faut faire, de tout ce qui est nôtre, un instrument de notre libération concrète, parce qu’elles manquent en somme de politisation, finissent par devenir l’aile gauchisante du système, l’amélioration de ses produits culturels. Elles sont condamnées à réaliser la meilleure œuvre de gauche que la droite puisse aujourd’hui admettre et elles permettent à celle-ci de survivre.

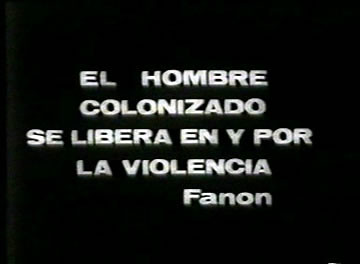

« Replacer les mots, les actions dramatiques, les images là où ils peuvent jouer un rôle révolutionnaire, là où ils peuvent être utiles, là où ils se transforment en armes pour la lutte »6. Insérer l’œuvre comme un fait original dans le processus de libération, avant de la situer en fonction de l’art, la situer en fonction de la vie même, dissoudre l’esthétique dans la vie sociale, telles sont, à notre avis — et pas autre chose — les sources à partir desquelles, comme aurait dit Fanon, la décolonisation sera possible, c’est-à-dire, à partir desquelles seront possibles la culture, le cinéma, la beauté, du moins, ce qui est le plus important pour nous, notre culture, notre cinéma et notre sens de la beauté.

Les perspectives historiques d’Amérique latine et de la plupart des pays soumis à l’impérialisme ne vont pas dans le sens d’un affaiblissement de la politique de répression mais bien vers un accroissement de celle-ci. Nous n’allons pas vers des régimes démocratico-bourgeois, mais vers des formes dictatoriales de gouvernement. Les luttes pour les libertés démocratiques au lieu d’arracher des concessions au système, l’amènent à les restreindre, étant donné l’étroit espace de manœuvre qu’il s’est laissé. La façade de la démocratie bourgeoise, il y a longtemps qu’elle s’est effondrée. Le cycle ouvert au siècle dernier en Amérique latine avec ses premières tentatives d’affirmer une bourgeoisie nationale qui se différencie de la métropole (en Argentine avec le fédéralisme de Rosas, au Paraguay avec Lopez et Francia, au Chili avec Bengido et Balmaceda) et leurs continuateurs à notre siècle : tentatives national-bourgeoises, national-populaires, démocratico-bourgeoises de Cardenas, d’Yrigoyen, de Haya de la Torre, de Vargas, d’Aguirre Cerda, de Peron, d’Arbenz, etc. Il s’agit là d’un cycle qui, du point de vue des perspectives révolutionnaires, est complètement épuisé.

Une guerre où la libération nationale ne pourra être conquise qu’en la posant comme une libération sociale : le socialisme étant la seule perspective valable de n’importe quel processus de libération.

Les lignes qui peuvent permettre d’approfondir la tentative historique de chacune de ses expériences passent aujourd’hui par ces milieux qui ont compris que le continent se trouve dans une situation de guerre et qui se préparent à en faire, sous l’empire des circonstances, le Viêt-Nam de la prochaine décade. Une guerre où la libération nationale ne pourra être conquise qu’en la posant comme une libération sociale : le socialisme étant la seule perspective valable de n’importe quel processus de libération.

Actuellement, en Amérique latine, il n’y a pas de place pour la passivité ni pour l’innocence. L’engagement de l’intellectuel se mesure aux risques qu’il prend et pas seulement à des mots, des idées, mais aux actes qu’il accomplit pour la cause de la libération. L’ouvrier qui fait la grève et qui risque de perdre sa possibilité de travail ou de survie, l’étudiant qui met sa carrière en jeu, le militant qui garde le silence sous la torture, chacun d’eux, par ses actes nous engage à quelque chose de beaucoup plus important qu’un vague geste de solidarité7.

Dans une situation où « l’état de fait » remplace « l’état de droit », l’intellectuel, un travailleur parmi les autres, qui agit sur un des fronts de la culture, devra tendre, pour ne pas se renier, à devenir toujours plus radical afin d’être à la hauteur de son époque. L’impuissance de toute conception réformiste a déjà été suffisamment démasquée non seulement sur le plan politique mais aussi sur le plan de la culture et du cinéma, plus particulièrement dans ce dernier dont l’histoire est l’histoire de la domination impérialiste, de la domination yankee surtout.

Une culture, un cinéma ne sont pas nationaux parce qu’ils se situent dans des cadres géographiques déterminés, mais quand ils répondent aux besoins particuliers de développement et de libération de chaque peuple.

Le cinéma qui règne aujourd’hui dans nos pays, créé pour justifier et faire accepter la dépendance, origine de tout son développement, ne peut être autre chose qu’un cinéma dépendant, un cinéma sous-développé.

Actuellement, en Amérique latine, il n’y a pas de place pour la passivité ni pour l’innocence. L’engagement de l’intellectuel se mesure aux risques qu’il prend et pas seulement à des mots, des idées, mais aux actes qu’il accomplit pour la cause de la libération. L’ouvrier qui fait la grève et qui risque de perdre sa possibilité de travail ou de survie, l’étudiant qui met sa carrière en jeu, le militant qui garde le silence sous la torture, chacun d’eux, par ses actes nous engage à quelque chose de beaucoup plus important qu’un vague geste de solidarité.

Si au début de l’histoire (ou de la préhistoire) du cinéma on pouvait parler d’un cinéma allemand, d’un cinéma italien, d’un cinéma suédois, etc. nettement différenciés et répondant à des caractéristiques nationales propres, aujourd’hui de telles différences ont disparu. Les frontières se sont estompées parallèlement à l’expansion de l’impérialisme yankee et au modèle de cinéma que celui-ci allait imposer : le cinéma américain. Il s’avère difficile, à notre époque, de distinguer à travers le cinéma commercial et même dans le cinéma dit « cinéma d’auteurs », aussi bien dans les pays capitalistes que dans les pays socialistes, une œuvre qui échappe aux modèles du cinéma américain. La domination de ce cinéma est telle que des œuvres monumentales comme La guerre et la paix, du Soviétique Bondactchouk sont en même temps des exemples monumentaux de la soumission à toutes les propositions imposées par le cinéma américain (structure, langage, etc.) et en conséquence à la conception qui est la sienne.

La soumission du cinéma aux modèles américains, même quand elle se limite à la forme et au langage, conduit à adopter certaines formes d’idéologie qui ont eu ce langage et pas un autre comme résultat. L’appropriation de modèles qui, en apparence. ne sont que techniques, industriels, scientifiques, etc., amène à une situation conceptuelle de dépendance depuis que le cinéma est une industrie ; mais à la différence d’autres industries c’est une industrie pensée et structurée pour engendrer les idéologies déterminées. Une caméra de 35 mm, 24 images à la seconde ; des lampes à arc, une salle commerciale pour les spectateurs, ce sont là des faits, mais non pas conçus pour transmettre gratuitement quelque idéologie, mais pour satisfaire avant tout les besoins culturels et de plus-value d’une idéologie particulière, d’une conception du monde : celle du capitalisme américain.

Adopter de façon mécanique un cinéma conçu comme un spectacle destiné aux grandes salles, d’une durée standard, avec des structures hermétiques qui naissent et meurent sur l’écran, satisfait, c’est certain, les intérêts commerciaux des groupes producteurs, mais amène aussi à l’absorption de formes de la conception bourgeoise de l’existence qui sont la continuité de l’art 1800, de l’art bourgeois : l’homme n’est admis que comme un objet consommateur et passif ; plutôt que de lui reconnaître une aptitude à construire l’histoire, on lui reconnaît seulement le droit de la lire, de l’écouter et de la subir.

Le cinéma, en tant que spectacle, s’adresse à un être déglutissant, c’est le point le plus élevé auquel puisse parvenir le cinéma bourgeois. Le monde, l’existence, le devenir historique restent enfermés dans les limites d’un tableau, la scène d’un théâtre, l’écran d’une projection ; l’homme est plus considéré comme un consommateur d’idéologie que comme un faiseur d’idéologies. C’est en partant de cette conception que la philosophie bourgeoise et l’obtention de la plus-value se conjuguent merveilleusement. On se trouve alors devant un cinéma calculé par les spécialistes des analyses des motivations, poussé par les sociologues et les psychologues, par les éternels chercheurs des rêves et des frustrations des masses, destiné à vendre la vie en pellicules, la vie comme au cinéma, la réalité telle qu’elle est conçue par les classes dominantes.

La première réponse à cela, que nous pourrions appeler le premier cinéma, est née avec ce qu’on a appelé le « cinéma d’auteur », le « cinéma d’expression », la « nouvelle vague », le « cinéma novo » ou, conventionnellement, le deuxième cinéma. Cette réponse signifiait un progrès, dans la mesure où elle exprimait la revendication de l’auteur à s’exprimer librement dans un langage non standard ; c’était une ouverture vers une tentative de décolonisation culturelle. Mais les tentatives en sont arrivées à un point tel qu’elles ont atteint les limites permises par le système. Le cinéaste du deuxième cinéma s’est laissé prendre dans la forteresse dont parle Godard, ou est en voie de le faire. La recherche d’un marché de 200.000 spectateurs en Argentine (chiffre qui est supposé couvrir les frais d’une production indépendante), la proposition de développer un mécanisme de production industrielle parallèle à celui du système mais pour être diffusé selon les normes qu’il impose, la lutte pour améliorer les lois de protection du cinéma et « changer les mauvais fonctionnaires pour en mettre à leur place de moins mauvais », etc., tout cela est une démarche sans perspective viable, si ce n’est celle de devenir officiellement l’aile jeune et frondeuse de la société, c’est-à-dire, de la société néo-colonisée ou de la société capitaliste.

Des possibilités réelles et différentes de celles qu’offre le système ne sont possibles que lorsque l’on tient compte des conditions suivantes : élaborer des œuvres que le système ne peut pas absorber et étrangères à ses besoins, ou des œuvres qui soient faites pour le combattre directement et explicitement. Aucune de ces conditions n’entre dans les possibilités que poursuit le deuxième cinéma ; mais on peut les trouver dans la percée révolutionnaire vers un cinéma en marge du système et contre le système, un cinéma de libération, le troisième cinéma.

Une des tâches les plus efficaces du néocolonialisme a été de détacher certains milieux intellectuels, surtout les artistes, de la réalité nationale et de les faire par contre s’aligner derrière « l’art et les modèles universels ».

Intellectuels et artistes ont en général été à l’arrière des luttes populaires, quand ils n’allaient pas contre elles. Les couches qui ont mieux travaillé pour la construction d’une culture nationale (comprise comme une impulsion vers la décolonisation) n’ont justement pas été les élites instruites, mais les milieux les plus exploités et les moins civilisés. Les organisations populaires se sont à juste titre, toujours méfiées de « l’intellectuel » et de « l’artiste ». Quand ceux-ci n’ont pas été ouvertement utilisés par la bourgeoisie ou l’impérialisme, ils l’ont été indirectement car ils se sont pour la plupart limités à proclamer une politique de « paix et démocratie » ayant peur de tout ce qui pouvait avoir une allure nationale, ayant peur de contaminer l’art par la politique, l’artiste par le militant révolutionnaire. C’est ainsi qu’ils ont masqué les causes internes qui ont provoqué les contradictions de la société néo-colonisée en mettant au premier plan les causes extérieures qui, « si elles sont la condition des changements ne peuvent en aucun cas en être le fondement »8, en remplaçant dans le cas de l’Argentine, la lutte contre l’impérialisme et l’oligarchie indigène par la lutte de la démocratie contre le fascisme, en supprimant la contradiction fondamentale d’un pays néo-colonisé et en la remplaçant « par une contradiction qui était une copie de la contradiction mondiale »9.

Ce détachement, de la part des couches intellectuelles et des artistes, des processus nationaux de libération qui, entre autres, aide à comprendre les limitations idéologiques dans lesquelles ils se sont développés, tend aujourd’hui à diminuer dans la mesure où les uns et les autres commencent à découvrir qu’il est impossible de détruire l’ennemi sans se rallier auparavant à une lutte pour des intérêts communs. L’artiste commence à sentir l’insuffisance de son non-conformisme et de sa révolte individuelle.

La capacité de synthèse et de pénétration de l’image filmée, la possibilité d’un document vivant et d’une réalité nue, le pouvoir d’explication des moyens audiovisuels dépassent de loin n’importe quel autre moyen de communication.

Les organisations révolutionnaires, à leur tour, découvrent le vide qu’engendre, sur le pian culturel, la lutte pour le pouvoir. Les difficultés que présente la réalisation dans le domaine du cinéma, les limitations idéologiques du cinéaste d’un pays néocolonial, etc., ont été les éléments objectifs qui ont fait que jusqu’à maintenant les organisations du peuple n’avaient pas accordé au cinéma l’attention qu’il mérite. La pensée écrite, les informations imprimées, la propagande murale, les discours et les formes d’information, d’explication et de politisation verbale continuent à être jusqu’à maintenant les principaux instruments de communication dans les organisations et les couches d’avant-garde ou des masses. Mais le fait que certains cinéastes se soient resitués et qu’ils aient de ce fait produit des films utiles à la libération, a permis à quelques avant-gardes politiques de découvrir l’importance du cinéma en tant que moyen de communication, et de comprendre qu’en raison de ses caractéristiques particulières il permet de rassembler, pendant la durée d’une projection, des forces d’origines diverses, des gens qui n’auraient peut-être pas répondu à l’appel d’un discours ou d’une conférence. Le cinéma s’avère un prétexte efficace et il ajoute à cela le contenu idéologique qui lui est propre.

La capacité de synthèse et de pénétration de l’image filmée, la possibilité d’un document vivant et d’une réalité nue, le pouvoir d’explication des moyens audiovisuels dépassent de loin n’importe quel autre moyen de communication. Inutile de dire que ces œuvres, qui parviennent à exploiter intelligemment les possibilités de l’image, le dosage des concepts, le langage et la structure qui émanent de la narration audio-visuelle, obtiennent des résultats efficaces dans le domaine de la politisation et de la mobilisation des cadres et même dans le travail au niveau des masses là où cela s’avère possible.

Les étudiants qui sont descendus dans l’avenue 18 de Junio à Montevideo et qui ont élevé des barricades après la projection de Me gustan los estudiantes (J’aime les étudiants) de Mario Handler, ou ceux qui ont improvisé des manifestations à Mérida et à Caracas en chantant « L’internationale » après la projection de L’heure des brasiers, ou la croissante demande de films comme ceux de Santiago Alvarez et les documentaires cubains, les débats, les réunions et les assemblées qui se forment après la projection clandestine ou semi-clandestine de ce troisième cinéma, tout cela ouvre une voie tortueuse et difficile qu’empruntent aussi maintenant, dans les sociétés de consommation, les organisations de masse (cinegiornali liberi en ltalie, documentaires du Zengakuren au Japon, etc.).

Pour la première fois en Amérique latine, apparaissent des organisations disposées à l’utilisation politico-culturelle du cinéma. Au Chili, le Parti Socialiste, qui fournit à ses cadres du matériel cinématographique révolutionnaire et leur donne des directives dans ce sens, en Argentine, des groupes révolutionnaires péronistes et non péronistes aussi manifestent leur intérêt dans ce domaine. De son côté l’O.S.P.A.A.A.L. collabore à la réalisation et à la distribution de films qui contribuent à la lutte anti-impérialiste. Les organisations révolutionnaires découvrent la nécessité de cadres qui sachent utiliser de la meilleure façon possible une caméra, un magnétophone ou un appareil de projection. Les avant-gardes politiques et les avant-gardes artistiques se rencontrent à partir de la lutte pour arracher le pouvoir à l’ennemi, dans un travail commun qui les enrichit mutuellement.

Certains des aspects qui, il n’y a pas longtemps, retardaient l’utilisation du cinéma en tant qu’instrument révolutionnaire étaient le problème des appareils, les difficultés techniques, la spécialisation requise obligatoirement à chaque étape du travail, les prix élevés, etc. Les progrès réalisés aujourd’hui dans chacun de ces domaines, la simplification des caméras, des magnétophones, les nouveaux progrès dans le domaine de la pellicule, les pellicules ultra-sensibles qui peuvent capter l’image sans éclairage spécial, les cellules incorporées, les progrès dans l’obtention de la synchronisation audio-visuelle, tout cela ajouté à la diffusion des connaissances dans ce domaine par les revues spécialisées à grand tirage et même par des publications non spécialisées, a servi à démystifier le fait cinématographique, à lui effacer cette auréole quasi magique qui faisait apparaitre le cinéma comme ne pouvant être qu’à la portée des « artistes », des « génies » ou des « privilégiés ».

Le cinéma devient de plus en plus à la portée de classes plus nombreuses. Les expériences réalisées en France par Chris Marker, qui a donné des caméras à des groupes d’ouvriers, après leur avoir appris comment les manier, dans le but de permettre au travailleur de filmer, comme s’il l’écrivait, sa propre vision du monde, sont des expériences qui ouvrent au cinéma des perspectives inédites et avant tout : une nouvelle conception du fait cinématographique et de la signfication de l’art à notre époque.

L’impérialisme et le capitalisme, que ce soit dans la société de consommation ou dans le pays néo-colonisé, recouvrent tout d’un voile d’images et d’apparences. Plus que la réalité, ce qui importe là, c’est une image intéressée de cette réalité. Monde peuplé de fantaisie et de fantômes où la monstruosité est revêtue de beauté et la beauté de monstruosité. D’une part, la fantaisie, l’univers bourgeois imaginaire où scintillent le confort, l’équilibre, la saine raison, l’ordre, l’efficacité, la possibilité « d’être quelqu’un ». D’autre part, les fantômes, nous, les paresseux, les indolents, les sous-développés, les fauteurs de désordre. Quand le néo-colonisé accepte sa situation, il devient un Gungha Din, un délateur au service du colon, un oncle Tom, renégat de sa classe et de sa race, ou un idiot, serviteur sympathique et grotesque, mais quand il essaye de refuser sa situation d’oppression, il passe pour être un aigri, un sauvage, un mangeur d’enfants. Le révolutionnaire est pour le système, pour ceux qui ne dorment pas de peur de ceux qui ne mangent pas, un scélérat, un assaillant, un violateur et par conséquent, la première bataille qu’on mène contre lui ne se situe pas sur le plan politique mais se livre avec les ressources et les lois policières.

Je fais la révolution, donc j’existe. À partir de là fantaisie et fantômes se dissolvent pour laisser la place à l’homme vivant. Le cinéma de la révolution est simultanément un cinéma de destruction et de construction. Destruction de l’image que le néocolonialisme a donnée de lui-même et de nous. Construction d’une réalité palpitante et pleine de vie, restitution de la vérité dans n’importe laquelle de ses expressions.

Plus l’homme est exploité, plus on le considère comme insignifiant. Plus il résiste, plus on le place au niveau des bêtes. On peut voir dans Adieu Afrique !, du fasciste Jacopetti, les sauvages africains, bêtes exterminatrices et sanguinaires, soumis à une abjecte anarchie une fois qu’ils se sont défaits de la protection blanche. Tarzan est mort et à sa place sont nés les Lumumba, les Lobemgula, les Nkomo et les Madzimbamuto, et c’est là quelque chose que le néo-colonialisme ne pardonne pas. La fantaisie a été remplacée par des fantômes, et alors l’homme devient une vedette de la mort afin que Jacopetti puisse filmer commodément son exécution.

Je fais la révolution, donc j’existe. À partir de là fantaisie et fantômes se dissolvent pour laisser la place à l’homme vivant. Le cinéma de la révolution est simultanément un cinéma de destruction et de construction. Destruction de l’image que le néocolonialisme a donnée de lui-même et de nous. Construction d’une réalité palpitante et pleine de vie, restitution de la vérité dans n’importe laquelle de ses expressions.

Le fait de remettre les choses à leur place et de leur rendre leur véritable signification est quelque chose d’extrêmement subversif aussi bien dans la situation néocoloniale que dans les sociétés de consommation.

Dans ces dernières l’apparente ambiguïté ou la pseudo-objectivité de l’information dans la presse écrite, dans la littérature, etc. ou la relative liberté qu’ont les organisations populaires de fournir leurs propres informations, cessent d’être telles pour devenir une véritable restriction quand il s’agit de la télévision et de la radio, les deux plus puissants moyens d’information contrôlés et monopolisés par le système. Les expériences au moment des événements de mai en France sont assez explicites sur ce plan.

Le monde où règne l’irréel, l’expression artistique est poussée vers la fantaisie, la fiction, les langages-clé, les signes et les messages insinués entre les lignes. L’art se détache des faits concrets qui pour le néo-colonialisme sont des témoignages d’accusation et tourne sur lui-même et se pavane dans un monde d’abstraction et de fantômes, il se situe hors du temps et de l’histoire. Il peut se référer au Viêt-Nam, mais loin du Viêt-Nam, à l’Amérique latine, mais loin du continent, là où il perd son efficacité et ses moyens, là où il se dépolitise.

Le cinéma dit documentaire, avec le vaste champ qu’embrasse cette conception, qui va du didactique à la reconstruction d’un fait ou d’une histoire, est sans doute la base d’où doit partir le cinéma révolutionnaire. Chaque image qui documente, témoigne, réfute, approfondit, la vérité d’une situation, est quelque chose de plus qu’une image de film ou un fait purement artistique, elle devient quelque chose que le système ne peut absorber.

Le témoignage d’une réalité nationale est, en outre, un moyen inestimable de dialogue et de connaissance au niveau mondial. Aucune forme internationale de lutte ne pourra réussir s’il n’y a pas un échange mutuel des expériences entre les peuples, si on ne détruit pas, à l’échelle mondiale, continentale et nationale la balkanisation qu’essaye de maintenir l’impérialisme.

Le cinéma dit documentaire, avec le vaste champ qu’embrasse cette conception, qui va du didactique à la reconstruction d’un fait ou d’une histoire, est sans doute la base d’où doit partir le cinéma révolutionnaire. Chaque image qui documente, témoigne, réfute, approfondit, la vérité d’une situation, est quelque chose de plus qu’une image de film ou un fait purement artistique, elle devient quelque chose que le système ne peut absorber.

Il n’y a pas de possibilité d’accès à la connaissance d’une réalité tant que ne se réalise pas une action tendant à transformer, de chaque front de lutte, la réalité abordée. « Il ne suffit pas d’interpréter le monde, il s’agit de le changer », cette phrase de Marx il faut la répéter a chaque instant.

Partant de cette attitude, il reste au cinéaste à découvrir son propre langage, celui qui surgira de sa vision militante et transformatrice et du caractère du thème qu’il abordera. À ce propos, il faut signaler qu’il existe encore, chez certains cadres, de vieilles positions dogmatiques qui consistent à n’attendre de la part du cinéaste ou de l’artiste qu’une vision apologétique de la réalité, plus en fonction de ce qu’on désirerait idéalement qu’elle soit que de ce qu’elle est. Ces positions qui cachent au fond un manque de confiance en ce qui concerne les possibilités de la réalité même, ont amené, dans certains cas, à utiliser le langage cinématographique comme une simple illustration idéalisée d’un fait, à vouloir enlever à la réalité ses profondes contradictions, sa richesse dialectique, qui est ce qui peut donner à un film beauté et efficacité. La réalité des processus révolutionnaires dans le monde entier, malgré ses aspects confus et négatifs, contient une ligne dominante, une synthèse assez riche et assez stimulante pour ne pas la schématiser par des visions partiales ou sectaires.

Le cinéma pamphlet, le cinéma didactique, le cinéma d’information, le cinéma d’essai de témoignage, toute forme militante d’expression est valable et il serait absurde de dicter des normes esthétiques de travail. Recevoir tout du peuple, lui fournir ce qu’il y a de meilleur, ou, comme l’a dit le Che, respecter le peuple en lui donnant de la qualité. Il serait bon, devant les tendances toujours latentes chez l’artiste révolutionnaire de rabaisser la recherche et le langage d’un thème à une espèce de néo-populisme, de tenir compte de cela, car si telle est bien l’ambiance dans laquelle se meuvent les masses, cela ne peut en aucun cas les aider à se débarrasser des traces laissées par l’impérialisme.

L’efficacité obtenue par les meilleures œuvres du cinéma militant prouve que les couches considérées comme arriérées sont suffisamment aptes à comprendre le sens exact d’une association d’images, d’un effet de montage, de n’importe quelle tentative linguistique qui se situe en fonction d’une idée précise. D’autre part, le cinéma révolutionnaire n’est pas essentiellement celui qui illustre ou documente ou fixe passivement une situation, mais celui qui essaye d’agir sur elle, comme un élément d’impulsion et de correction. C‘est-à-dire de découvrir en transformant.

Recevoir tout du peuple, lui fournir ce qu’il y a de meilleur, ou, comme l’a dit le Che, respecter le peuple en lui donnant de la qualité. Il serait bon, devant les tendances toujours latentes chez l’artiste révolutionnaire de rabaisser la recherche et le langage d’un thème à une espèce de néo-populisme, de tenir compte de cela, car si telle est bien l’ambiance dans laquelle se meuvent les masses, cela ne peut en aucun cas les aider à se débarrasser des traces laissées par l’impérialisme.

Les différences qui existent entre les divers processus de libération font qu’il n’est pas possible d’établir des règles qui se voudraient universelles. Un cinéma qui dans la société de consommation, n’atteint pas le niveau de la réalité dans laquelle il se manifeste, peut, dans un pays néocolonial, jouer un rôle stimulant, de même qu’un cinéma révolutionnaire dans une situation néocoloniale, ne le sera pas forcément si on le fait passer mécaniquement dans les métropoles.

Enseigner à manier une arme peut être révolutionnaire là où existent, en puissance ou explicitement, des couches susceptibles de se lancer à la conquête du pouvoir, mais cela cesse de l’être dans des situations où les masses manquent encore du niveau suffisant de conscience face à leur situation d’oppression ou dans les endroits où elles ont déjà appris à les manier. C’est ainsi qu’un cinéma qui insiste sur la dénonciation des effets de la politique néocoloniale rentre dans le jeu réformiste si la conscience des masses a déjà atteint ce niveau de connaissance ; ce qui sera révolutionnaire, dans ce cas-là, ce sera d’aller aux causes, de rechercher la manière dont on peut s’organiser et s’armer pour provoquer un changement.

Par exemple l’impérialisme peut très bien patronner actuellement des films pour combattre l’analphabétisme, et de tels films correspondront tout simplement aux besoins de l’impérialisme, de nos jours ; par contre, la réalisation à Cuba de films de ce genre, après le triomphe de la Révolution, avait un caractère nettement révolutionnaire ; bien qu’ils partent simplement du fait d’apprendre à lire et à écrire, ils avaient un objectif absolument différent de celui de l’impérialisme : former des hommes pour la libération et non pas pour la soumission.

Le modèle de l’œuvre d’art parfaite, du film parfait exécuté selon les règles imposées par la culture bourgeoise, ses théoriciens et ses critiques a servi, dans les pays dépendants, à inhiber le cinéaste, surtout quand il a voulu adapter des modèles identiques à une réalité qui ne lui offrait ni la culture, ni la technique, ni les éléments les plus sommaires pour y parvenir. La culture de la métropole gardait les secrets millénaires qui avaient donné naissance à ses modèles ; la transposition de ceux-ci dans la réalité néocoloniale s’est toujours avérée un mécanisme d’aliénation à partir du moment où l’artiste du pays dépendant ne pouvait pas absorber en quelques années les secrets d’une culture et d’une société élaborées au cours des siècles à travers des circonstances historiques absolument différentes.

La prétention d’arriver, dans le domaine du cinéma, à se mesurer aux œuvres des pays dominants finit généralement par un échec étant donné l’existence de deux réalités historiques n’ayant pas de commune mesure. Cette démarche, comme elle ne trouve pas de moyen d’être résolue, conduit à un sentiment d’infériorité et de frustration.

Mais celles-ci naissent avant tout de la peur de prendre le risque de s’engager dans les voies absolument nouvelles, rejetant, dans leur presque totalité celles qu’offre « leur cinéma ». Peur de reconnaître les particularités et les limitations d’une situation de dépendance pour découvrir les possibilités de cette situation et de trouver des formes de la surmonter forcément originales.

L’existence d’un cinéma révolutionnaire n’est pas concevable sans l’exercice constant et méthodique de la pratique, de la recherche et de l’expérimentation. Bien plus, c’est l’obligation pour le nouveau cinéaste de s’engager, de s’aventurer dans l’inconnu en faisant parfois un saut dans le vide, en s’exposant à l’échec, comme le fait le guérillero qui s’engage dans des sentiers qu’il s’ouvre à coup de machette. C’est dans cette aptitude à se situer en marge du connu, à se déplacer au milieu des dangers continuels que réside la possibilité de découvrir et d’inventer des formes et des structures cinématographiques neuves qui servent à une vision plus en profondeur de notre réalité.

Notre époque est une époque d’hypothèses, désordonnées, violentes, faites la caméra dans une main, une pierre dans l’autre et qu’il est impossible de juger selon les canons de la théorie et de la critique traditionnelles. C’est dans la pratique et dans l’expérimentation désaliénantes que naîtront les idées pour une théorie et une critique cinématographique qui soient les nôtres. « La connaissance commence par la pratique, après avoir acquis des connaissances théoriques au moyen de la pratique, il faut retourner à la pratique »10. Une fois enfoncé dans cette praxis, le cinéaste révolutionnaire aura à vaincre d’innombrables obstacles ; il sentira la solitude de ceux qui, aspirant aux flatteries des moyens de promotion du système, s’aperçoivent que ces moyens leur sont fermés. Il cessera, comme dit Godard, d’être champion cycliste pour devenir un cycliste anonyme à la vietnamienne, enfoncé dans la guerre cruelle et prolongée. Mais il découvrira aussi qu’il existe un public réceptif qui considère son œuvre comme la sienne propre, qui l’incorpore de façon vivante à sa propre existence, prêt à l’entourer et à le défendre comme il ne le ferait pour aucun champion cycliste au monde.

L’existence d’un cinéma révolutionnaire n’est pas concevable sans l’exercice constant et méthodique de la pratique, de la recherche et de l’expérimentation. Bien plus, c’est l’obligation pour le nouveau cinéaste de s’engager, de s’aventurer dans l’inconnu en faisant parfois un saut dans le vide, en s’exposant à l’échec, comme le fait le guérillero qui s’engage dans des sentiers qu’il s’ouvre à coup de machette. C’est dans cette aptitude à se situer en marge du connu, à se déplacer au milieu des dangers continuels que réside la possibilité de découvrir et d’inventer des formes et des structures cinématographiques neuves qui servent à une vision plus en profondeur de notre réalité.

De la pratique

Dans cette guerre prolongée, avec la caméra comme fusil, nous nous livrons en fait à une activité de guérilla. C’est pourquoi le travail d’un groupe de cinéma-guérilla doit être régi par des règles strictement disciplinaires aussi bien en ce qui concerne les méthodes de travail que la sécurité.

Une guérilla ne peut pas se renforcer si elle ne travaille pas avec une conception de cadres et de structures militaires, il en est de même en ce qui concerne la marche d’un groupe de cinéma révolutionnaire. Le groupe existe, il est donc un complément de responsabilités, une synthèse de possibilités complémentaires dans la mesure où il agit en harmonie avec une direction qui centralise la planification du travail et préserve sa continuité. L’expérience indique qu’il n’est pas facile de maintenir la cohésion d’un groupe quand celui-ci se trouve être bombardé par le système et sa chaîne de complices souvent déguisés en « progressistes », quand il n’y a pas de stimulation extérieure immédiate et spectaculaire et on connaît les difficultés et les tensions d’un travail fait et diffusé clandestinement.

Beaucoup abandonnent leurs responsabilités soit parce qu’ils ne leur accordent pas leur véritable valeur, soit parce qu’ils exigent un genre de valorisation qui est celle du cinéma du système et non pas celle du cinéma clandestin. La naissance de conflits internes est une réalité qui existe dans chaque groupe, qu’il soit ou non idéologiquement préparé. La non-conscience de ce conflit intérieur au niveau psychologique, caractériologique, etc., le manque de maturité pour faire face au problème des rapports conduisent parfois à des oppositions et à des rivalités qui provoquent de véritables affrontements au-delà des divergences idéologiques ou de l’objectif à atteindre. Aussi la conscience des problèmes des rapports, de la direction et de la compétence est-elle fondamentale. Parler clairement, délimiter les camps, fixer les responsabilités, assumer sa tâche rigoureusement, en tant que militant. Le cinéma de guérilla prolétarise le cinéaste, brise l’aristocratie intellectuelle que la bourgeoisie octroie à ses suiveurs, démocratise. Les liens du cinéaste avec la réalité l’intègrent davantage à son peuple. Des couches d’avant-garde, et même des masses interviennent collectivement à l’œuvre quand elles comprennent qu’il s’agit de la poursuite de sa lutte quotidienne. L’heure des brasiers illustre la façon dont un film peut être mené à bien malgré les circonstances hostiles quand il a la complicité et la collaboration de militants et de cadres du peuple.

Le cinéma de guérilla prolétarise le cinéaste, brise l’aristocratie intellectuelle que la bourgeoisie octroie à ses suiveurs, démocratise. Les liens du cinéaste avec la réalité l’intègrent davantage à son peuple.

Le cinéaste révolutionnaire agit avec une vision radicalement neuve du rôle du réalisateur, du travail d’équipe, des instruments, des détails. Avant tout il se ravitaille lui même pour produire ses films, il s’équipe dans tous les domaines, il s’exerce au maniement des différentes techniques. Ce qu’il possède de plus valable ce sont ces outils de travail, engagés totalement pour servir son besoin de communication. La caméra est une inépuisable arracheuse d’images-munitions, l’appareil de projection une arme capable de lancer 24 photographies à la seconde.

Chaque membre du groupe doit avoir des connaissances, au moins générales des appareils qui sont utilisés : il doit pouvoir remplacer les autres à n’importe quelle phase de la réalisation. Il faut renverser le mythe des techniciens irremplaçables.

Le groupe tout entier doit accorder une grande importance aux petits détails de la réalisation et à la sécurité qui doit la protéger. Une imprévision, quelque chose qui dans le cinéma conventionnel passerait inaperçu, peut dans un cinéma-guérilla démolir le travail de semaines et de mois.

Et un échec, dans un cinéma-guérilla, comme dans la guérilla elle-même, peut signifier la perte d’une œuvre ou la modification de tous les plans. « Dans une guérilla l’échec est un concept mille fois présent et la victoire un mythe auquel seul un révolutionnaire peut songer »11. Aptitude à soigner les détails, discipline, rapidité et surtout être disposé à vaincre les faiblesses, la commodité, les vieilles habitudes, le climat pseudo-normal derrière lequel se cache la guerre quotidienne. Chaque film est une opération différente, un travail différent qui oblige à varier les méthodes pour désorienter et ne pas alarmer l’ennemi, surtout quand les laboratoires de développement sont encore entre ses mains.

Le succès du travail réside en grande partie dans la capacité de silence du groupe, dans sa continuelle méfiance, attitude difficile à atteindre au sein d’une situation où, en apparence, il ne se passe rien, le cinéaste ayant été habitué à raconter tout ce qu’il fait parce que c’est la base du prestige et de la promotion sur laquelle la bourgeoisie l’a formé.

Le mot d’ordre « vigilance constante, constante méfiance, mobilité constante » est de rigueur pour le cinéma-guérilla. Travailler, en apparence sur plusieurs projets, séparer le matériel en plusieurs parties pour le développement, utiliser des tierces personnes, mélanger le matériel avec d’autre matériel, le monter, le démonter, semer la confusion, neutraliser, dépister. Tout cela tant que le groupe ne possède pas son propre laboratoire de développement, même rudimentaire, et qu’il existe encore certaines possibilités dans les laboratoires traditionnels.

La collaboration au niveau de groupes, entre divers pays peut être une garantie pour pouvoir terminer le travail ou la réalisation de certaines phases de celui-ci s’il ne peut pas être terminé dans le pays d’origine. Il faudra ajouter à cela la nécessité d’un centre de réception du matériel d’archive qui pourrait être utilisé par les divers groupes et la perspective de coordonner au niveau continental, et même mondial, la continuité du travail dans tous les pays ; rencontres périodiques régionales ou mondiales pour échanger des expériences, réaliser une collaboration, faire des plans de travail communs, etc.

Le cinéaste révolutionnaire et les groupes de travail seront, du moins aux étapes initiales, les seuls producteurs de leurs œuvres. C’est sur eux que reposera la plus grande responsabilité en ce qui concerne l’étude des formes de récupération économique qui faciliteront la continuité du travail. Un cinéma-guérilla n’a pas encore un passé suffisant pour établir des règles dans ce domaine ; les expériences qui existent n’ont rien prouvé d’autre qu’une habileté à profiter des circonstances particulières qui existaient dans chaque pays. Mais quelles que puissent être les situations on ne peut pas envisager la préparation d’un film sans étudier au préalable ses destinataires et, par conséquent envisager un plan de récupération des fonds investis. Et ici, vient à nouveau se poser la nécessité d’un lien plus étroit entre les avant-gardes artistiques et les avant-gardes politiques car ce lien est utile pour l’étude en commun des formes de production, de diffusion et de continuité.

Un cinéma-guérilla ne peut pas être destiné à d’autres mécanismes de diffusion que les possibilités d’action des organisations révolutionnaires et parmi ces mécanismes, ceux que le cinéaste lui-même inventera ou découvrira. Production, diffusion et possibilités économiques de survie doivent faire partie d’une même stratégie. La résolution des problèmes auxquels il faut faire face en ce qui concerne chacune de ces tâches est ce qui encouragera d’autres gens à faire ce travail de cinéma-guérilla, à rejoindre ses rangs et à le rendre moins vulnérable.

La diffusion d’un tel cinéma en Amérique latine en est à ses premiers balbutiements, cependant la répression du système est déjà, en ce qui le concerne un fait légalisé. Il suffit de voir en Argentine les interventions qui se sont produites pendant quelques-unes des projections et la dernière loi de répression cinématographique de ton nettement fasciste ; au Brésil les restrictions sont tous les jours plus grandes pour les camarades les plus combatifs du cinema-novo ; au Venezuela l’interdiction et le retrait du visa de La hora de los hornos sont un fait ; dans presque tout le continent la censure empêche toute possibilité de diffusion publique.

Sans films révolutionnaires et sans un public qui les réclame, toute tentative d’ouvrir des formes nouvelles de diffusion serait condamnée à l’échec. Les uns et l’autre existant déjà en Amérique latine. L’apparition de telles œuvres a ouvert une voie qui passe dans certains pays comme l’Argentine par des projections dans des appartements ou des maisons avec un nombre de participants qui ne devrait jamais dépasser 25 personnes ; ailleurs, comme au Chili, dans des paroisses, des universités ou des centres de culture (de moins en moins nombreux) dans le cas de l’Uruguay, projections dans le plus grand cinéma de Montevideo, devant 2 500 personnes qui remplissent la salle et font de chaque projection une fervente manifestation anti-impérialiste12. Mais les perspectives au niveau continental ne laissent pas de doute sur le fait que la continuité d’un cinéma révolutionnaire repose sur l’affirmation d’infrastructures rigoureusement clandestines.

La pratique implique des erreurs et des échecs13. Certains camarades se laissent emporter par le succès et l’impunité avec lesquels on peut réaliser les premières projections et ont tendance à relâcher les mesures de sécurité, d’autres, par excès de précaution ou par peur, exagèrent tellement les précautions que la diffusion reste circonscrite à quelques groupes d’amis. Seule l’expérience, dans chaque lieu spécifique, pourra démontrer quelles y sont les meilleures méthodes, pas toujours applicables dans d’autres situations.

L’idéal serait de parvenir à produire et à diffuser un cinéma-guérilla au moyen de fonds obtenus en réalisant des expropriations dans la bourgeoisie, c’est‑à-dire, que ce soit elle qui les paye, avec la plus-value qu’elle arrache au peuple.

Dans certains endroits on pourra construire des infrastructures liées aux organisations politiques, étudiantes, ouvrières, etc., dans d’autres, il faudra éditer et vendre des copies aux organisations qui s’occuperont pour leur propre compte de récupérer les fonds nécessaires à couvrir le prix de chaque copie (prix net de la copie, plus une petite marge). Cette forme de travail, là où cela est possible, parait la plus viable car elle permet de décentraliser la diffusion, elle la rend moins vulnérable, elle permet une plus facile diffusion au niveau national, elle permet une utilisation politique plus en profondeur et elle permet de récupérer, plus on vend de copies, les fonds investis dans la réalisation. Il est vrai que dans certains pays les organisations n’ont pas pleinement conscience de l’importance d’un tel travail, ou, si elles l’ont, elles manquent des moyens idoines pour y faire face ; dans ces cas-là, les possibilités peuvent être différentes : remise des copies qui permettent la diffusion du matériel et participation des organisateurs de chaque projection à raison d’un pourcentage de la recette qu’ils auront pu faire grâce à elle ; etc.

L’idéal serait de parvenir à produire et à diffuser un cinéma-guérilla au moyen de fonds obtenus en réalisant des expropriations dans la bourgeoisie, c’est‑à-dire, que ce soit elle qui les paye, avec la plus-value qu’elle arrache au peuple. Mais tant que cette aspiration n’est qu’une aspiration à plus ou moins longue échéance, les possibilités qui s’ouvrent pour un cinéma révolutionnaire pour récupérer les mises de fonds de production et celles qu’y ajoute la diffusion même, sont, d’une certaine manière, les mêmes que celles qui régissent le cinéma conventionnel : tout participant à une projection doit faire une mise de fonds qui ne doit pas être inférieure à celle qu’il fait quand il va au cinéma du système. Payer, subventionner, équiper et soutenir ce cinéma sont des responsabilités politiques pour les militants et les organisations révolutionnaires, on peut faire un film mais si sa diffusion ne permet pas de récupérer les fonds investis, il sera difficile ou impossible d’en faire un autre.

Les circuits de 16 mm en Europe : 20 mille centres en Suède, 30 mille en France, etc., ne sont pas les meilleurs exemples pour les pays néo-colonisés mais sont cependant un complément dont il faut tenir compte pour l’obtention de fonds, plus encore dans une situation où ces circuits peuvent jouer un rôle important dans la diffusion des luttes du Tiers Monde qui sont de plus en plus liées à celles qui se développent dans les métropoles. Un film sur la guérilla vénézuélienne dira plus au public européen que vingt brochures explicatives, il en sera de même pour nous avec un film sur les événements de mai en France ou la situation des étudiants de Berkeley, aux États-Unis.

Une internationale du cinéma-guérilla ? Et pourquoi pas ? Est-ce qu’une sorte de nouvelle internationale n’est pas en train de naître à travers les luttes du Tiers Monde, de l’O.S.P.A.A.A.L et des avant-gardes révolutionnaires dans les sociétés de consommation ?

Un film sur la guérilla vénézuélienne dira plus au public européen que vingt brochures explicatives, il en sera de même pour nous avec un film sur les événements de mai en France ou la situation des étudiants de Berkeley, aux États-Unis.

Un cinéma-guérilla, à cette étape, à la portée de couches limitées de la population est cependant le seul cinéma de masse possible aujourd’hui car c’est le seul qui se nourrit des intérêts, des aspirations et des perspectives de l’immense majorité du peuple.

Chaque œuvre importante d’un cinéma révolutionnaire constituera, que cela soit ou non explicite, un événement national de masse.

Ce cinéma de masse qui n’a d’autre obligation que de toucher les milieux représentatifs de ces masses, provoque, à chaque projection, comme une incursion militaire révolutionnaire, un espace libéré, un territoire décolonisé. Elle peut transformer la réunion en une espèce de manifestation politique, du fait que celle-ci peut être, selon Fanon, « un acte liturgique, une occasion privilégiée qu’a l’homme d’entendre et de dire ».

Des conditions de prescription que lui impose le système, le cinéma militant doit savoir retirer l’infinité de nouvelles possibilités qui s’ouvrent à lui. La tentative de surmonter l’oppression néocoloniale oblige à inventer des moyens de communication, en inaugure la possibilité.

Avant et pendant la réalisation de La hora de los hornos, nous avons réalisé diverses expériences de diffusion de cinéma révolutionnaire, le peu que nous en avions à l’époque. Chaque projection, s’adressant à des militants, à des cadres moyens, à des gens menant une action politique, à des ouvriers et à des universitaires se transformait, sans que nous nous le soyons proposé à priori, en une espèce de réunion de cellule amplifiée dont les films faisaient partie mais n’étaient pas le facteur le plus important. Nous découvrions une nouvelle face du cinéma, la participation de celui qui jusqu’alors était toujours considéré comme un spectateur. Parfois, pour des raisons de sécurité, nous essayions de disperser le groupe dès la fin de la projection et nous nous rendions compte alors que la diffusion d’un tel cinéma n’avait pas de raison d’être si elle n’était pas complétée par l’intervention des camarades, si on n’ouvrait pas un débat sur les thèmes que le film avait abordés.

Nous découvrions aussi que le camarade qui assistait aux projections le faisait en ayant pleinement conscience qu’il était en train d’enfreindre les lois du système et qu’il exposait sa sécurité personnelle à des répressions éventuelles. Cet homme n’était pas un spectateur, bien au contraire, à partir du moment où il décidait de participer à la projection, à partir du moment où il se mettait de ce côté-ci, où il prenait ses risques et apportait son expérience vivante à la réunion, il devenait un acteur, un protagoniste plus important que ceux qui apparaissaient dans le film. Cet homme recherchait d’autres hommes, engagés comme lui, et à son tour il s’engageait avec eux. Le spectateur cédait le pas à l’acteur qui se cherchait lui-même à travers les autres.

Ce cinéma de masse qui n’a d’autre obligation que de toucher les milieux représentatifs de ces masses, provoque, à chaque projection, comme une incursion militaire révolutionnaire, un espace libéré, un territoire décolonisé.

Hors de cet espace que les films aidaient momentanément à libérer, existait seulement la solitude, le manque de communication, la méfiance, la peur ; dans l’espace libre la situation en faisait des complices de l’action qu’ils étaient en train de faire. Les débats naissaient spontanément. À mesure que les expériences se succédaient nous introduisions au cours des projections divers éléments (une mise en scène) qui devaient renforcer les thèmes des films, le climat de la manifestation, l’expression des participants, les dialogues : musique ou poèmes enregistrés, éléments plastiques, affiches, un meneur des débats qui dirigeait les discussions, présentait les films et les camarades qui prenaient la parole, un verre de vin, du maté, etc. Et nous avons ainsi pu nous rendre compte que ce que nous avions entre les mains de plus valable était :

1) Le camarade participant, l’homme acteur-complice qui participait à la réunion ;

2) L’espace libre dans le cadre duquel l’homme exposait ses inquiétudes et ses propositions, se politisait et se libérait ;

3) Le film, qui importait à peine, juste en tant que détonateur ou prétexte.

Nous avons déduit de ces données qu’une œuvre cinématographique pourrait être beaucoup plus efficace si elle en prenait pleinement conscience et si elle était disposée à soumettre sa forme, sa structure, son langage et ses buts à ces manifestations et à ces manifestants. Cela revient à dire, si elle cherchait sa propre libération en se soumettant aux autres, en s’insérant parmi les principaux protagonistes de la vie. En partant de la correcte utilisation du temps que ce groupe d’acteurs-personnages nous accordait avec ses histoires diverses, de l’utilisation de l’espace que nous offraient certains camarades et des films eux-mêmes, il fallait essayer de transformer temps, espace et œuvre en énergie de libération. C’est ainsi qu’est née la structure de ce que nous avons appelé, cinéma-manifestation, cinéma-action, une des formes qui à notre avis prend une grande importance pour affirmer la ligne du troisième cinéma. Un cinéma dont nous avons fait la première expérience, peut-être au niveau du balbutiement, avec la deuxième et la troisième partie de L’heure des brasiers (« Manifestation pour la libération », surtout à partir de « La résistance » et « Violence et libération »).

Camarades, disions-nous au commencement de « Manifestation pour la libération », il ne s’agit pas là simplement de la projection d’un film, il ne s’agit pas non plus d’un spectacle, il s’agit avant tout d’une MANIFESTATION. Une manifestation d’unité anti-impérialiste ; il n’y a de place, dans cette manifestation, que pour ceux qui s’identifient avec cette lutte car il ne s’agit pas ici d’un espace pour spectateurs, ni pour des complices de l’ennemi, mais pour les seuls auteurs et protagonistes dont ce film essaye d’une certaine manière de témoigner et qu’il essaye d’approfondir. Ce film est un prétexte au dialogue, à la recherche de volontés et doit permettre d’en trouver. C’est une information que nous vous présentons pour en discuter après la projection.

Les expériences que nous avons recueillies, les conclusions que nous avons tirées ont une valeur relative ; elles servent à quelque chose dans la mesure où elles sont utiles au présent et à l’avenir de la libération que vous représentez. Ce qui importe surtout, c’est l’action qui peut naitre de ces conclusions, l’unité sur la base des faits. C’est pourquoi le film s’arrête ici pour que vous puissiez le continuer.

Les conclusions que vous pourrez tirer (disions-nous au moment de la deuxième partie) en tant qu’acteurs réels et protagonistes de cette histoire sont importantes. Les expériences que nous avons recueillies, les conclusions que nous avons tirées ont une valeur relative ; elles servent à quelque chose dans la mesure où elles sont utiles au présent et à l’avenir de la libération que vous représentez. Ce qui importe surtout, c’est l’action qui peut naitre de ces conclusions, l’unité sur la base des faits. C’est pourquoi le film s’arrête ici pour que vous puissiez le continuer.

Avec le cinéma-manifestation on arrive à un cinéma inachevé et ouvert, un cinéma essentiellement de la connaissance. Le premier pas dans la connaissance c’est le premier contact avec les choses du monde extérieur, l’étape des sensations (dans un film, la fraîcheur vive de l’image et du son).

Le deuxième est la synthèse des données ayant produit les sensations, leur ordonnancement et l’élaboration, l’étape des concepts, des jugements, des déductions (dans le film, le commentateur, les reportages, les explications ou le narrateur qui dirige la projection-manifestation). Et la troisième étape celle de la connaissance. Le rôle actif de la connaissance ne s’exprime pas seulement par un saut actif de la connaissance sensible à la connaissance rationnelle, mais ce qui est encore plus important, par le saut de la connaissance rationnelle à la pratique révolutionnaire. (…) La pratique de la transformation du monde. (…) Telle est dans son ensemble la théorie matérialiste dialectique de l’unité du savoir et de l’action14 (dans la projection du film-manifestation, la participation des camarades, les propositions d’actions qui surgissent, les actions mêmes qui se produisent par la suite).

La projection d’un film-manifestation exprimera toujours d’une manière ou d’une autre, la situation historique dans laquelle elle aura été réalisée ; ses perspectives ne s’épuisent pas avec la lutte pour le pouvoir, on pourra la poursuivre après la conquête de celui-ci et pour affermir la Révolution.

D’autre part chaque projection de film-manifestation suppose une mise en scène différente, étant donné que l’espace dans lequel elle se réalise, le matériel qui la compose (acteurs-participants) et le temps historique dans lequel elle a lieu ne sont pas toujours les mêmes. Cela veut dire que le résultat de chaque projection dépendra de ceux qui l’organisent, de ceux qui y participent, du lieu et du moment où elle se fera et où les possibilités d’y introduire des variantes de complément, les modifications qui pourront intervenir n’auront pas de limites. La projection d’un film-manifestation exprimera toujours d’une manière ou d’une autre, la situation historique dans laquelle elle aura été réalisée ; ses perspectives ne s’épuisent pas avec la lutte pour le pouvoir, on pourra la poursuivre après la conquête de celui-ci et pour affermir la Révolution.