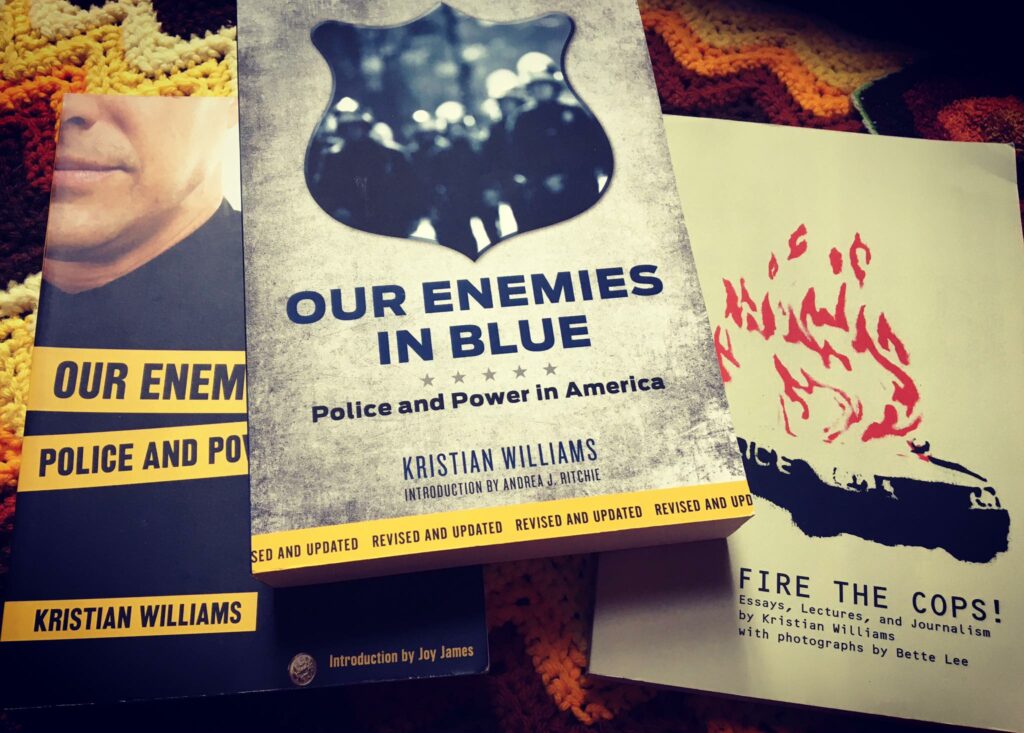

Kristian Williams est un auteur et militant anarchiste qui vit à Portland. Il est l’auteur de nombreux livres, dont certains portent sur la police dans une perspective abolitionniste. Son premier livre, Our Enemies in Blue, est paru en 2003. Il a inspiré de nombreuses réflexions sur l’abolition de la police et il a été réédité plusieurs fois depuis. Son plus récent livre sur la police s’intitule Fire the Cops! : Essays, Lectures, and Journalism (2014). Récemment le journal CQFD a traduit une interview de Kristian Williams, mais celui-ci reste encore peu connu des francophones, même si en septembre dernier, il a été invité à Paris par l’Anarchist Black Cross – Paris.

Cette interview a été réalisée courant août, dans un contexte politique états-unien marqué par les fortes mobilisations qui ont suivi le meurtre de George Floyd et la visibilité des mouvements abolitionnistes. Par ailleurs, début juillet, Trump a envoyé les Feds à Portland, ce qui a suscité un mois de manifestations massives, jusqu’à leur départ à la fin du mois et renouvelé les réflexions sur le rôle de la police dans la répression des mouvements sociaux.

Joël Charbit, Shaïn Morisse et Gwenola Ricordeau

Nous voudrions d’abord évoquer avec vous quelques caractéristiques de la police et de son histoire aux États-Unis et qui sont au cœur de votre premier livre, Our Enemies in Blue. Pourriez-vous nous expliquer les liens entre l’esclavage et la police et comment ceux-ci ont façonné la naissance de l’institution policière…

Dans Our Enemies in Blue, je soutiens que les premières forces de police modernes aux États-Unis émanent du système sudiste des patrouilles esclavagistes. C’était des groupes de type « milice » qui faisaient appliquer les lois, fouillaient les quartiers des esclaves et réprimaient les révoltes. Très progressivement, généralement en réaction à des révoltes d’esclaves réelles ou supposées, leurs caractéristiques se sont rapprochées de celles de la police moderne. Ils se sont professionnalisés, ont adopté des patrouilles de 24 heures, etc., mais surtout, cette évolution a laissé une empreinte raciste non seulement sur la façon dont le maintien de l’ordre est effectué, mais sur la manière dont la fonction est définie.

Dans ce livre et dans des écrits ultérieurs, vous portez une attention particulière aux syndicats de policiers et aux contrats qu’ils passent avec les villes (et d’autres institutions), et, d’une manière plus générale, au « blue power »1. Pouvez-vous nous en dire plus ?

L’un des éléments de la réaction contre le mouvement des droits civiques a été un renouveau militant et corporatiste parmi les policiers. Ils ont commencé à se penser comme des acteurs politiques, comme un groupe avec des intérêts distincts, et donc aussi comme des électeurs dont les politiciens devaient obtenir les faveurs, et dont la loyauté devait d’une manière ou d’une autre être récompensée. Cela a coïncidé avec une forte augmentation de la syndicalisation des policiers et, ce qui est tout aussi important, les syndicats ont commencé à faire porter leurs revendications sur des questions autres que les salaires et les conditions de travail. Parfois, il semble que la tâche principale des syndicats de policiers consiste à éviter aux flics d’avoir à rendre des comptes. Ce sentiment d’impunité traverse l’organisation et contribue à préserver l’autonomie de l’ensemble de l’institution. Cela crée une sorte de solidarité verticale au sein de la police et les négociations contractuelles se rapprochent de la collusion. Sur le plan politique, les syndicats de policiers se sont avérés être le plus grand obstacle à la fois à la responsabilité individuelle des policiers et à tout changement institutionnel significatif.

Comment le maintien de l’ordre a-t-il été transformé par des formes de privatisation (par exemple, le recours à des contractuels par les organismes fédéraux) ? Quelles en sont les conséquences ?

Les polices privées ont connu des hauts et des bas au cours de l’histoire. En général, quand les riches estiment que forces de police gouvernementales ne sont pas fiables – parfois pour des raisons politiques, comme en cas de soutien aux travailleurs en grève, mais plus souvent en raison de limites légales à l’action policière ou d’une incompétence pure et simple – ils se mettent à créer des forces de police qu’ils peuvent contrôler directement. Mais, tôt ou tard, la crise à l’origine de ce besoin d’une nouvelle police passe et le coût du maintien d’une armée privée apparaît comme un mauvais investissement. À ce moment-là, la responsabilité première du maintien de l’ordre retourne aux autorités locales – même si, parfois, ces dernières se contentent de reprendre le contrôle de l’organisation que les acteurs privés avaient créée dans le but de protéger leurs propres intérêts.

Dans votre livre, vous évoquez la police comme « l’ennemi naturel de la classe des travailleurs ». Quel est le rôle de la police aux USA dans la répression des mouvements sociaux ?

Je paraphrasais George Orwell, qui a lui-même envisagé le problème sous deux angles : d’abord en tant que membre de la police impériale en Birmanie, puis en tant que simple ouvrier, clochard et milicien dans l’Espagne révolutionnaire.

Il est intéressant de noter que James Baldwin – qui apparaît de plus en plus comme l’écrivain américain le plus important – a également décrit la police comme l’ennemi de la population noire, et ce, pour des raisons similaires à celles d’Orwell. Baldwin se préoccupait principalement de la race, et Orwell de la classe, mais ils virent tous deux la police œuvrer contre les aspirations des opprimés et des exploités.

Dans l’histoire des États-Unis, cela remonte aux patrouilles d’esclaves, puis ça s’est développé simultanément selon des logiques de race et de classe. On le perçoit ainsi dans la répression du mouvement ouvrier, la police jouant les briseurs de grève, espionnant les syndicats, assassinant les responsables syndicaux. Et on observe sensiblement la même chose dans la répression policière du mouvement des droits civiques, puis du mouvement Black Power, et aujourd’hui du mouvement Black Lives Matter.

Compte tenu de cette histoire, je soutiens que c’est à cela que servent véritablement les forces de police. Leur origine et leur développement ont beaucoup moins à voir avec la criminalité qu’avec la préservation de la répartition des pouvoirs existante – c’est-à-dire la perpétuation des inégalités. Si elles peuvent y parvenir en appliquant la loi, elles le feront ; mais elles le feront tout aussi volontiers en l’enfreignant.

Vous avez aussi dans votre livre cette formule « Community policing + militarization = counterinsurgensy » (police de proximité + militarisation = contre-insurrection). Pouvez-vous l’expliquer et développer ?

On pense souvent qu’il faut que la police choisisse entre une approche aimable, éclairée et de proximité, ou une approche militaire plus dure et redoutable. Je pense que c’est une erreur. J’ai constaté dans mes recherches que ces deux tendances se sont toutes deux développées dans les années 60 et 70 en réponse au mouvement social de l’époque, en particulier au mouvement des droits civiques, et qu’elles ont été observées au sein des mêmes services. En creusant, je me suis rendu compte qu’il s’agissait de deux aspects d’une même stratégie, en réalité d’une transposition de la contre-insurrection sur le plan intérieur.

La contre-insurrection, qui est véritablement la science de la guerre contre-révolutionnaire, admet l’utilisation d’une puissance de feu supérieure [à celle des ennemis], mais elle prend en considération que celle-ci ne sera jamais suffisante pour pacifier une société inégalitaire. La dimension politique est plus importante que la dimension militaire, et les gouvernements doivent par conséquent gagner la légitimité et le soutien de la population, s’ils veulent assurer leur capacité à gouverner.

C’est pourquoi, à l’étranger, on voit coexister les campagnes visant à gagner « les cœurs et les esprits » et les zones de tir libre2, ou encore les escadrons de la mort et l’aide au développement. Sur le plan intérieur, ça a mené à la création des unités d’intervention SWAT (Special Weapons And Tactics, c’est-à-dire « armes et tactiques spéciales »), ainsi qu’à la surveillance de voisinage, aux flics dans des véhicules blindés et aux flics dans les écoles.

Lorsque j’ai présenté cet argument pour la première fois en 2004, je n’en étais pas vraiment certain. Mais à mesure que les guerres en Afghanistan et en Irak s’éternisaient, l’armée états-unienne a manifesté un regain d’intérêt pour la contre-insurrection. Et, parmi les endroits où ils ont cherché à réapprendre cette théorie et ses techniques figuraient les services de police américains. Les Marines ont ainsi d’abord observé l’équipe anti-gang du LAPD (Los Angeles Police Department) avant de se déployer en Irak, et les stratèges militaires ont d’abord testé leurs théories en conseillant les flics locaux. Hypothèse confirmée, donc.

Si l’on compare les histoires politiques françaises et états-uniennes, le mouvement en faveur de l’abolition de la police est bien plus avancé aux USA. Qu’est ce qui a permis aux USA de faire advenir ce mouvement ?

Le mouvement pour l’abolition de la police est issu, d’une part, du mouvement pour la responsabilisation de la police (qui visait simplement à placer la police sous une sorte de contrôle public), et d’autre part, du mouvement pour l’abolition des prisons. Le mouvement pour l’abolition des prisons remonte aux années 60 et aux luttes pour la libération des prisonniers politiques, puis au soulèvement d’Attica3. Il a pris sa forme actuelle avec la fondation de Critical Resistance (CR) à la fin des années 90. Le travail de CR – son insistance à considérer la fin du système carcéral comme un véritable objectif, puis sa collaboration avec Incite! pour traiter le problème des violences intracommunautaires – a vraiment réorienté le mouvement de responsabilisation de la police aux États-Unis, en élargissant son programme, qui est alors passé de la responsabilisation et de la réforme à l’abolition.

Auparavant, il y avait toujours eu une sorte de prudence parmi les personnes qui critiquaient les flics, un besoin de paraître réaliste, et donc jamais trop radical. Cela a changé aujourd’hui, en partie grâce au travail des militant·e·s anticarcéraux/anticarcérales qui ont élargi notre champ des possibles, mais aussi parce que les tentatives de réforme ont tout simplement échoué. Le XXe siècle a été un siècle de réformes, et qu’est-ce que cela nous a apporté ? Les flics sont mieux formé·e·s, mieux équipé·e·s, mieux organisé·e·s – et ils/elles se comportent encore comme des voyous racistes. L’abolition s’avère être l’approche la plus réaliste.

Pensez-vous que l’abolition de la police soit envisageable sans l’abolition du système pénal ? En fin de compte, devrait-on parler d’« abolition de la police » ou d’« abolition du maintien de l’ordre » ?

Il est tout à fait possible de supprimer l’institution actuelle du maintien de l’ordre, puis d’essayer de combler le vide par quelque chose d’autre – mais dans ce cas, ce « quelque chose d’autre » remplira la même fonction que le maintien de l’ordre.

Si nous voulons faire les choses correctement – et encore une fois, c’est une idée empruntée au mouvement pour l’abolition des prisons – nous ne pouvons pas simplement éliminer une partie du système pénal et chercher ensuite quelque chose pour la remplacer. Nous devons abolir tout le système pénal tel qu’il existe actuellement, et réimaginer de façon radicale ce que recouvrent les notions de justice et de sécurité publique. Et puisque (à mon avis) la véritable fonction du système pénal n’est pas la justice ou la sécurité publique, mais la perpétuation des inégalités, pour se débarrasser de ces institutions, nous devons en fin de compte restructurer notre société sur des bases plus égalitaires.

C’est un défi de taille, quel que soit le nom qu’on lui donne. Mais rien d’autre ne nous apportera la justice.

Comment répondez-vous aux personnes qui prédisent ou craignent que, dans un monde sans police, le chaos et la vengeance personnelle deviennent la norme ?

Cette inquiétude n’est pas insensée. Je veux dire par là que je doute que nous souhaitions vivre dans un monde où absolument personne ne protégerait les personnes faibles et pacifiques des personnes fortes et prédatrices, ou dans lequel la seule manière de répondre aux torts et aux injustices consisterait à recourir à une sorte de vendetta ou un bain de sang. Mais, au bout du compte, la police n’est pas très efficace en matière de lutte contre la criminalité, et il est possible de démontrer que d’autres institutions existantes – les écoles et les services sociaux – ont globalement plus d’effets que la police sur la criminalité.

Le programme abolitionniste ne peut se contenter de supprimer l’institution à laquelle nous nous opposons. Il doit également offrir des alternatives pour résoudre les différends, limiter les conflits, garantir la paix et répondre à la criminalité. À vrai dire, il n’y a pas de solution miracle, et il est peu probable qu’il y ait une réponse uniforme à ce problème, mais il existe une histoire riche en expériences de justice communautaire, dont on peut sans aucun doute tirer des leçons, ainsi que des possibilités qui restent inexplorées.

Fire the Cops (2010) commence par une « brève rétrospective » depuis que vous avez commencé à militer et à écrire sur la police à la fin des années 1990. Dans la préface de l’édition révisée de Our Enemies in Blue (2015), vous écrivez, comme vous le dites, « en plein cœur d’une crise », caractérisée par une vague exceptionnelle de manifestations et d’émeutes, déclenchée par un incident « malheureusement typique » : le meurtre de Michael Brown en août 2014. Vous dites que cette crise a fait resurgir bon nombre de thématiques déjà soulevées dix ans auparavant dans la première édition de votre livre (« la race, la classe, la violence, les normes de l’ordre public, les émeutes, la gestion des foules, la militarisation des polices locales, le pouvoir des syndicats de police, la collaboration avec les groupes paramilitaires racistes, la récupération des leaders des mouvements sociaux, les promesses et les dangers de la réforme, et les alternatives au maintien de l’ordre »). Pouvez-vous faire le point sur ce qui a changé – ou non – entre la fin des années 1990 et aujourd’hui ?

Il y a trois types de changements à prendre en compte : les changements concernant le maintien de l’ordre, les changements relatifs à la recherche sur le maintien de l’ordre et les changements portant sur la politique de maintien de l’ordre.

Pour ce qui est du maintien de l’ordre en lui-même, les polices locales sont beaucoup plus engagées dans la lutte contre l’immigration, les fonctions de la police politique n’ont cessé de s’étendre au cours des deux dernières décennies et, plus récemment, on a vu la police fédérale, notamment les Marshals, les patrouilles frontalières et le Service fédéral de protection, s’immiscer dans ce qui relève normalement des affaires locales, en particulier le maintien de l’ordre des manifestations politiques. Ces phénomènes ne sont évidemment pas nouveaux, mais combinés, ils témoignent d’une implication plus profonde et inédite du gouvernement fédéral dans le maintien de l’ordre aux États-Unis, et les deux premiers phénomènes en particulier ont pris une telle ampleur qu’ils ont eu des effets néfastes sur la responsabilisation de la police, mais également des incidences sur son travail ordinaire.

Pour ce qui est de la recherche sur le maintien de l’ordre, plusieurs affirmations controversées que j’ai mises en avant dans Our Enemies in Blue ont depuis lors été bien plus largement admises – par exemple : l’idée que les forces de police tirent leurs origines des patrouilles esclavagistes du Sud plutôt que des rondes de nuit [night watch] de la Nouvelle-Angleterre, et que la police de proximité représente une déclinaison de la guerre contre-insurrectionnelle sur le plan intérieur. De manière tout aussi importante – et cela a même dépassé l’argument que j’avais présenté dans ce livre – les recherches ont fait une place grandissante au genre dans l’analyse du maintien de l’ordre, en examinant comment le genre a façonné le travail policier et la façon dont les forces de police ont oeuvré à maintenir la binarité et la hiérarchie des genres.

Mais la plus grande avancée intellectuelle réside peut-être dans le fait que nous connaissons désormais le nombre de personnes tuées par la police. D’après un décompte tenu par le Washington Post, la police tue environ 1 000 personnes chaque année (999 par balles en 2019). Cela représente environ trois fois les estimations précédentes les plus élevées : une étude du ministère de la Justice a recensé 1 095 personnes tuées par la police sur une période de trois ans allant de 2003 à 2005, soit une moyenne de 365 par an. Ce nouveau chiffre est remarquable pour deux raisons. Premièrement, il établit un nouveau point de comparaison bien différent. Deuxièmement, dans la mesure où les décès sont les indicateurs de la violence policière les plus fiables, le fait que l’estimation précédente était si erronée montre à quel point, d’une manière générale, nous en savons en réalité peu sur l’utilisation de la force par la police. Si nous n’avons appris que récemment, et avec beaucoup de difficultés, combien de personnes la police tue, il faut partir du principe que les statistiques dont nous disposons concernant les autres formes de violence policière sont aussi terriblement inexactes. La seule chose dont nous soyons sûrs, c’est que l’usage de la force par la police est systématiquement sous-déclaré et que les victimes font l’objet d’une sous-estimation flagrante.

Sur le plan politique, au cours des deux dernières décennies, on a assisté à une forte radicalisation du mouvement de contestation du maintien de l’ordre, notamment avec le passage d’une perspective centrée sur la responsabilisation de la police à une perspective abolitionniste. Et l’idée de l’abolition de la police est ainsi passée d’une aspiration utopique à un programme réalisable, tout récemment avec des efforts visant à arrêter de financer la police [defund police], et avant cela avec des expériences menées dans le cadre de projets communautaires de justice réparatrice ou transformatrice – c’est-à-dire des tentatives de justice qui ne dépendent pas de l’État et qui ne reproduisent pas la même logique punitive.

Dans la préface de Our Enemies in Blue, vous avez également exprimé l’espoir que cet épisode (le mouvement Black Lives Matter qui a suivi le meurtre de Michael Brown) ne soit pas « simplement un nouveau chapitre de l’histoire du maintien de l’ordre, mais une rupture décisive avec le passé ». Rétrospectivement, quel bilan tirez-vous de ces manifestations et mouvements en faveur de l’abolition de la police ?

Ils se sont révélés plus importants que ce que j’imaginais à l’époque. Ils ont d’abord contribué à faire de l’abolition une position légitime dans le champ politique. Jusqu’alors, la notion d’abolition de la police était à peine prise au sérieux en dehors des cercles les plus radicaux. Mais les manifestations de Ferguson ont permis de la faire connaître au grand public, même si elles ont engendré quelques réformes substantielles – quoique limitées. Les limites de ces réformes sont précisément devenues criantes et la stratégie de réforme en a été largement discréditée. Dans la vague actuelle de manifestations – surtout au début – il n’y a presque pas eu de revendications émises, si ce n’est de cesser de financer la police. En d’autres termes, le mouvement s’est positionné dès l’origine, non pas comme une action visant à améliorer la police, mais comme une entreprise destinée à s’en débarrasser. La seule question qui se posait alors était de savoir jusqu’où il fallait aller pour diminuer le nombre de flics plutôt que de chercher à les améliorer.

L’appel à l’arrêt du financement de la police a largement circulé, au point que certain·e·s politicien·ne·s ont repris cette revendication à leur compte. Quelles sont les limites de ce type de revendication ?

De mon point de vue, elle a deux faiblesses principales. D’une part, elle peut être acceptée à peu de frais par les politicien·ne·s, simplement en introduisant des coupures budgétaires mineures, voire même en se contentant de promouvoir une certaine rigueur fiscale. Bien sûr, ceci reste une victoire après un demi-siècle d’explosion des budgets de la police, mais c’est une victoire plus modeste que d’autres scénarios possibles. La seconde faiblesse vient du fait qu’en soi, réduire les budgets de la police n’affecte en rien le reste du système pénal. Par exemple, ca ne change rien pour les deux millions de personnes qui sont en prison. Dans les deux cas, le problème est le même : la revendication ne va pas assez loin.

La « récupération [cooptation] de l’abolitionnisme » – sa « mainstreamisation » – est une préoccupation grandissante pour les abolitionnistes. Pouvez-vous expliquer pourquoi ? Peut-on imaginer une abolition de la police qui n’abolirait pas vraiment le maintien de l’ordre ?

Le problème vient du fait que la rhétorique abolitionniste, voire certaines idées abolitionnistes, peuvent être reprises par certain·e·s représentant·e·s politiques et législateurs·rices et dévoyées en réformes réductionnistes qui, loin de rompre avec le système pénal, se contentent en fait de déplacer ses aspects coercitifs, répressifs et disciplinaires vers d’autres sortes institutions, qu’il s’agisse des sociétés de sécurité privées ou des services sociaux, aussi utilisés comme des systèmes de contrôle social. Pour le dire brièvement, l’inquiétude porte sur les implications, et elles sont radicales, d’un abolitionnisme dilué qui se rapprocherait d’une approche néolibérale du maintien de l’ordre.

Pensez-vous que la police – ou le maintien de l’ordre – pourraient être abolis sans que ne le soit également le système capitaliste et raciste ?

Oui et non. La police, en tant qu’institution, est un appareil coercitif qui vise au contrôle des populations identifiées comme problématiques du point de vue de la hiérarchie sociale, afin de préserver cette hiérarchie. Tant que notre société continuera d’être stratifiée racialement et en classes, il y aura des mécanismes pour préserver cette stratification, même s’ils diffèrent de l’institution policière que nous connaissons actuellement et de ses manières d’agir. Cependant, la promesse radicale de l’abolition, ce n’est pas seulement de se débarrasser de telle ou telle institution, mais aussi de rendre l’État incapable de remplir cette fonction de quelque manière que ce soit. Ce serait alors la disparition de l’un des plus grand mécanismes de préservation des inégalités. Ce mécanisme disparu, si la société devait survivre, ce ne pourrait être qu’en se réinventant sur des bases plus égalitaires.

Comme vous l’avez montré dans Fire the cops!, vous avez depuis longtemps pris position contre l’inclusion des syndicats policiers dans le mouvement ouvrier. Récemment, la volonté d’expulser ces syndicats policiers des fédérations syndicales a gagné en popularité. Quels sont les principaux obstacles à cette revendication ? Que pensez-vous des contre-arguments qui défendent l’idée d’une « pente glissante » (c’est-à-dire qu’expulser les syndicats de policiers affaiblirait à terme les mouvements syndicaux et le droit de se syndiquer) ?

La relation entre les flics et le mouvement syndical est assez compliquée. D’un point de vue historique, bien sûr, les flics n’ont cessé d’espionner les syndicats, de casser les piquets de grève ou de persécuter les leaders syndicaux. Les syndicats de policiers ont le plus souvent évolué à l’extérieur des principales composantes du mouvement syndical. Dans de nombreux cas, les autorités municipales n’ont accepté de reconnaître ces syndicats de policiers qu’à la condition qu’ils ne s’affilient pas à un autre syndicat. Cette exigence visait clairement à préserver « l’impartialité » à la police, c’est-à-dire sa disposition à briser les grèves. Comme les syndicats sont devenus moins militants, ce type de conflit direct a été moins fréquent (et les syndicats se sont affaiblis). Mais en même temps, il est très rare que la police fasse preuve d’une quelconque solidarité au-delà de ses propres rangs, même avec d’autres employé·e·s du secteur public. Les policier·e·s se perçoivent comme à part. Leurs syndicats s’adressent aux flics comme flics, bien plus que comme travailleurs/travailleuses, et leurs discours et buts s’inspirent bien plus d’une perspective de maintien de l’ordre que d’une perspective de classe. Les autorités locales tendent également à leur réserver un traitement de faveur, avec des salaires plus généreux et moins de comptes à rendre.

Néanmoins, les responsables syndicaux sont généralement frileux lorsqu’il s’agit de critiquer ouvertement la police, et s’opposent souvent à des mesures qui affaibliraient leurs organisations. Cette réticence s’explique en partie par une mauvaise analyse de classe, qui voit sincèrement la police comme un groupe de travailleurs qui fait simplement son travail, comme tout le monde. Bien sûr, ils oublient qu’une partie de leur travail consiste à exercer un contrôle violent sur la classe ouvrière (ainsi que d’autres parties de la population potentiellement rebelles), et en particulier à briser occasionnellement des grèves. L’autre raison de leur position, il me semble, c’est en effet l’argument plus profond de la « pente glissante » que vous mentionniez. Selon cet argument, l’attaque des syndicats policiers serait une perspective court-termiste, dans la mesure où elle créerait un précédent, et qu’à partir de là, il serait possible d’attaquer ensuite les syndicats d’enseignants ou d’éboueurs. Il y a une part de vérité dans tout cela. Il ne fait pas de doute que les forces anti-syndicales profiteront de cette opportunité pour affirmer que si les policier·e·s ne peuvent pas se syndiquer, les enseignant·e·s ne devraient pas pouvoir le faire non plus.

Mais je crois que soutenir les syndicats de policier·e·s est encore plus court-termiste. Premièrement, ce soutien n’a pas apporté grand-chose à la protection du mouvement syndical. Au lieu de cela, les attaques contre les syndicats d’employés du secteur public se poursuivent en se contentant de faire une exception pour la police. Deuxièmement, puisque la principale fonction des syndicats policiers est d’éviter d’avoir des comptes à rendre, se ranger de leur côté, c’est rendre tout le mouvement syndical complice du racisme et de la violence quotidienne qui caractérise le maintien de l’ordre aux États-Unis. Cela ne pourra déboucher que sur une chose : accroître la suspicion des personnes non-blanches envers le monde syndical et exclure de fait ces personnes du syndicalisme. Dans une campagne syndicale à laquelle j’ai participé, un employé de bibliothèque noir a refusé par principe d’adhérer à un syndicat – l’American Federation of State, County, and Municipal Employees (Fédération Américaine des Employé·e·s d’État, de Comtés et de Municipalités) – parce que cette organisation syndiquait également des gardien·ne·s de prison.

Au final, je pense que c’est à nous, les militant·e·s syndicaux/syndicales, de virer les gardien·ne·s de prison et de diriger nos efforts vers les personnes non-blanches. S’organiser sur la base de critères de classe signifie nécessairement lutter contre le racisme au sein de nos organisations. Et cela doit se faire au niveau structurel ; ça ne peut pas se limiter à des actions symboliques de commémoration de la fin de l’esclavage le 19 juin ou à des formations de sensibilisation. Les syndicats doivent se détourner du système pénal. Ce n’est pas juste une question morale, c’est une question essentielle de survie pour le mouvement syndical.

- NdT: Littéralement « pouvoir bleu », c’est-à-dire le pouvoir organisé et corporatiste des forces de police.

- NdT: Zone dans laquelle les militaires tirent sur les intrus sans restriction, ni sommation.

- NdT : Le soulèvement de la prison d’Attica (État de New-York) a eu lieu du 9 au 13 septembre 1971. Sa répression est restée dans les annales en raison de sa violence (29 prisonniers et 10 surveillants ont été tués).