Nous avons réalisé cet entretien avec Judith, étudiante à l’Université Paris Diderot en Master Recherche, et Vincent, maître de conférence en sociologie depuis trois ans à l’Université Paris Diderot. L’occasion de revenir sur le contexte de mobilisation, qui a d’abord débuté contre la réforme des retraites, puis intégré la contestation du projet de Loi de Programmation Pluriannuelle de la Recherche (LPPR), tout en abordant l’ouverture de la faculté vers d’autres secteurs en lutte, et de questionner la manière dont le savoir est produit et distribué socialement.

ACTA : Nous sommes sur le stand de l’Université Populaire, qui se tient tous les jours depuis 2 mois sur l’esplanade de Paris 7. Il est devenu un point de rencontre, avec boissons, bouffe et caisse de grève.

Pouvez-vous nous expliquer quelles sont les raisons de la mobilisation à Paris 7, et plus généralement dans les universités ?

Vincent : La mobilisation a surtout pris d’abord à cause de la réforme des retraites, à l’unisson du mouvement général des salarié.e.s contre cette réforme. Contrairement à d’autres universités et même si cela reste minoritaire, Paris 7 a été mobilisée de manière relativement importante et assez tôt. On a réussi à créer du collectif dès début décembre, ce qui nous a permis de poser les bases de choses qui ont rebondi après les vacances, à un moment où ont commencé à arriver les débats sur la future loi sur le financement de la recherche (Loi de Programmation Pluriannuelle de la Recherche). Du coup, on est dans ce mixe entre réforme des retraites, inquiétudes sur les transformations de l’Université et la recherche, et sans doute plus généralement une colère partagée contre le pouvoir macronien.

Judith : Je pense qu’il y a eu un tournant dans la mobilisation. D’abord c’était la réforme des retraites, où à ce moment là, il n’y avait que quelques professeur.e.s mobilisé.e.s politiquement, et des étudiant.e.s qui ont essayé de créer un mouvement à Paris 7, ce qui n’a pas été très facile. Cette tentative s’est trouvée renforcée au moment où la LPPR a été contestée, et où là, plus globalement les enseignant.e.s et les laboratoires se sont mis en lutte, ont annulé les cours, ont annulé ou trouvé des modalités différentes pour les partiels et donc libéré du temps pour la mobilisation. Aujourd’hui on se retrouve dans un moment un peu charnière, où la mobilisation tient grâce à ce cadre favorable, mais où s’immiscent un certain nombre de conflits sur la reprise ou non des cours… Entre la mobilisation pour les retraites et la mobilisation contre la LPPR, qui doivent être mises en commun, on voit bien que les gens qui se mobilisent de part et d’autre sont pas forcément les mêmes, tout ça retranscrit des conflits.

ACTA : Pouvez-vous préciser comment la mobilisation s’est construite, et à quelles contradictions elle a fait face ? D’une certaine manière, on pourrait considérer qu’elle s’inscrit dans un cadre assez corporatiste.

Judith : Oui, de fait elle l’est, puisqu’on se mobilise au sein d’une université et puis on sait qui on est, enseignant.e.s, chercheur.e.s, futur.e.s chercheur.e.s, étudiant.e.s, personnels… Malgré tout, il me semble que par rapport à d’autres mobilisations, on a réussi à remplir les AG, faire venir des étudiant.e.s qui n’étaient pas là auparavant, et sortir de tout le maillage syndical. Moi, je parle depuis l’UFR de Sciences Sociales, où on a créé le Comité de Lutte en Sciences Sociales. Aujourd’hui il n’est plus très actif, puisqu’il se retrouve dans la mobilisation générale et c’est parfait, mais il a joué au début le rôle d’un initiateur dans le sens où on allait dans les amphis, on a organisé des AG, des réunions, des journées de lutte… et c’était aussi une tentative de contrer un certain corporatisme au sein de l’université.

Vincent : Pour revenir sur la construction de la mobilisation, ça s’est construit à la fois de manière assez classique et en même temps assez inattendue. On a fait d’abord une ou deux réunions syndicales sur la réforme des retraites, où il y avait quarante, cinquante personnes… c’était plutôt une bonne surprise sans que ce soit extraordinaire, au vu du manque d’habitude des réunions syndicales dans cette université. On a aussi été porté par la préparation de la journée du 5 décembre, qui dans tout le pays, politiquement et médiatiquement, a représenté une grande attente. On a tous.tes craint qu’ici il ne passe, comme d’habitude, pas grand chose. Et puis la première AG qui a lieu, je pense aux alentours du 2 décembre, il y avait du monde, je dirai une grosse centaine de personnes. Ce moment nous a permis de commencer à reprendre des habitudes militantes, constituer des cortèges de notre université, se retrouver en manif, et se connaître aussi, à quelques-un.e.s. Installer cette habitude militante a été assez précieux, ne pas seulement attendre les dates nationales mais commencer aussi à capitaliser au niveau militant, tout de suite.

À partir du moment où la question des examens a commencé à se poser, de nouvelles discussions se sont déroulées dans les différents UFR, qui ont aussi eu un effet positif. Ça a permis d’essaimer, y compris dans des UFR où il ne passait rien, GHES (Géographie, Histoire, Economie), sciences dures, maths-info, physique etc. Des personnes qui ont pu organiser leurs propres trucs dans leur bâtiment, et qu’on a réussi à rallier à des moments communs. Il y a quand même un certain nombre de bémols, notamment à propos de la mobilisation des BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieur.e.s, administratifs, personnels techniques, sociaux et de santé) et des enseignant.e.s qui, globalement, n’a pas été massive. Même si c’est moyennement réussi, de nouvelles tentatives de réunions par secteurs, entre BIATSS par exemple, ont commencé. Les divisions professionnelles restent de toute façon, elles ne peuvent pas être effacées par la seule existence d’un mouvement.

Judith : Je pense qu’en ce sens c’est important de parler de l’Université Populaire. Elle s’est créée sur la semaine de début janvier où devaient initialement se tenir les partiels. Elle s’est formée à l’initiative du département LAC (Lettres, Arts et Cinéma), et notamment des doctorant.e.s, et a vraiment permis de créer le lieu où les habitudes militantes dont tu parlais ont pu s’entretenir. Les gens qu’on retrouve là-bas c’est aussi celles et ceux qui sont dans les cortèges, qui organisent une chorale de lutte, et ça a été important. Alors oui, on peut dire que l’Université Populaire n’a de populaire que le nom, puisqu’il y a beaucoup d’étudiant.e.s, mais il y a aussi des gens de l’extérieur qui viennent. On essaye, nous aussi, d’apporter quelque chose de l’extérieur, en lien avec les luttes actuelles, au sein de l’université. Je pense vraiment que ça a été un vrai tournant, puisque ça montre qu’on peut faire les choses autrement au sein même de l’université, sans séparer les licences, les masters et les doctorant.e.s, en incluant des gens de l’extérieur, et qu’on ne soit pas seulement face à un.e professeur.e. C’est quelque chose qu’il faut répéter. Hier, nous avons proposé une journée sur les violences policières, l’amphi était plein. Ça montre aussi que la reprise des cours, sous prétexte de vouloir garder le lien avec les étudiant.e.s, c’est un argument qui n’a pas de sens. Ce lien, on peut le construire autrement aussi.

ACTA : Est ce qu’on peut dire que l’Université Populaire est une tentative de repenser la production et la transmission du savoir ? À propos de cette initiative, quelles limites vous identifiez ?

Vincent : Au début, on était parti pour essayer de tenir deux semaines avec cette histoire d’examens annulés, on trouvait important de proposer quand même des activités. On a organisé nous mêmes le programme, tout en laissant la porte ouverte à des propositions. Aujourd’hui, le petit noyau qui s’était constitué au début ne propose presque plus rien, les propositions viennent d’ailleurs. Notamment des étudiant.e.s de sociologie, mais aussi des propositions de conférences gesticulées, des ateliers x ou y… c’est une très bonne chose. Évidemment il y a des limites, notamment des limites disciplinaires, puisqu’effectivement on reste surtout cantonné à un public lettres et sciences sociales, on a un problème de fond là-dessus. Et puis je ne sais pas si j’irai jusqu’à dire que c’est repenser la production du savoir, faut être modeste, mais par contre c’est repenser l’organisation du partage des savoirs. C’est pas des cours, c’est des séances, c’est pas des formes descendantes, ou moins en tout cas. Il y a une expérience de fond, c’est pas juste du loisir pour occuper les étudiant.e.s. Je me pose pas tant la question de la production des savoirs que le fait qu’il y ait des espaces autonomes, dont les gens peuvent s’emparer.

Judith : Oui, je pense qu’il faut garder de l’humilité par rapport à tout ça. Et quand on est arrivé avec toutes nos bonnes intentions de casser les rapports de domination habituels dans l’enseignement, on s’est parfois retrouvé dans des schémas classiques. Mais on peut être optimiste vis-à-vis de ça, puisque depuis que l’Université Populaire a commencé tout ça a pas mal évolué. Dans la manière dont on transmet les choses, où que ce soit juste un cadre où les étudiant.e.s puissent se retrouver et s’organiser en manif… c’est un point de départ pour plein de choses, qui se crée avec le temps.

Et puis même si c’est parfois sur le mode de la conférence, ce qui me paraît aussi intéressant c’est qu’il y a un certain nombre d’intervenant.e.s qui ne sont pas issu.e.s du milieu universitaire, et qui au sein de cet espace se sentent, dans une certaine mesure, légitimes à venir parler de leurs expériences, de leurs moyens de lutte, la mobilisation de leur secteur, etc.

Judith : Complètement, mais ça aussi ça a évolué avec le temps. Je pense qu’il y a de moins en moins de chercheur.e.s à l’Université Populaire que quand ça a démarré.

ACTA : À la différence des dernières années, notamment le mouvement contre la loi travail, le mouvement de contestation pendant les élections présidentielles, où les étudiant.e.s ont joué un rôle, les professeur.e.s semblent aujourd’hui à la pointe de la contestation. Quelles en sont les raisons ?

Vincent : À la pointe je ne sais pas, pas tous.tes en tout cas. Déjà, il y a l’impact qu’aura la loi LPPR sur elles et eux, qui d’un point de vue corporatiste, comme tu disais tout à l’heure, est important. Par ailleurs, le néo-libéralisme à l’université on le connait mais là c’est une étape supplémentaire, donc bien sûr ça mobilise aussi. Ensuite, sur la question des retraites, ce sont des enseignant.e.s et des chercheur.e.s, mais aussi des salarié.e.s qui sont au courant de ce qu’ils et elles risquent.

Toutes ces questions-là elles sont peut-être moins évidentes à porter chez les étudiant.e.s. Parce qu’ils et elles n’ont pas forcément un rapport au monde universitaire et de la recherche, et on a encore du mal à transmettre en quoi ça a un impact sur leurs conditions d’étude. L’enjeu des retraites, il concerne directement les étudiant.e.s mais je comprends que ça soit pas un truc immédiat auquel on pense. Troisième élément, je pense que ce qui avait commencé à émerger à propos de la précarité étudiante après l’immolation de l’étudiant lyonnais est retombé très vite. Ni nous en tant que salarié.e.s, ni les étudiant.e.s en tant qu’étudiant.e.s, n’avons réussi à réellement s’emparer du sujet. Je pense qu’il est là, le réel problème de jonction.

Et puis plus structurellement, c’est vrai qu’en 2016 le mouvement étudiant est resté très localisé, en 2018 encore plus, et l’idée que, dans sa vie universitaire, on vivrait forcément un mouvement universitaire, c’est fini. Il n’y a plus d’évidence au fait de se mobiliser. Le néo-libéralisme au sein de l’université c’est aussi ça, ça crée des rapports des étudiant.e.s à leur diplôme, à leurs études qui sont ultra anxiogènes. C’est pas un reproche, c’est comme ça, mais c’est vrai que ça pèse beaucoup.

Judith : C’est vrai que les enseignant.e.s peuvent être des moteurs, mais il faut voir ce qu’il y a derrière aussi : des enseignant.e.s, des chercheur.e.s, des maîtres de conférence, des titulaires, mais aussi des chargés de cours, qui sont des doctorant.e.s et qui sont plus précaires, et la mobilisation n’est pas menée de la même manière par chacun.e de ces acteur.rice.s. Je pense que les doctorant.e.s sont très important.e.s dans ce qui se joue, notamment à l’Université Populaire. Le collectif des précaires des facs et des labos en lutte aussi est très important (collectif ESR). C’est aussi elles et eux qui peuvent permettre de faire la jonction entre les enseignant.e.s et les étudiant.e.s : comprendre comment la précarité agit quand on est en thèse, comment est-ce que la précarité vient déterminer aussi certains rapports de force, parce qu’on ne peut pas se mettre en avant de la même manière ni prendre les mêmes risques. Et puis en termes générationnels aussi, on est plus proche des doctorant.e.s, c’est plus simple de se rencontrer, d’aller boire des verres ensemble… et là on arrive à se rendre compte comment la LPPR, derrière cet acronyme barbare, crée des proximités entre nous.

Le mouvement étudiant, c’est difficile d’en parler, il est disparate, certain.e.s sont mobilisé.e.s et heureusement, l’énergie demeure. Même si on n’est pas très nombreux.ses, on le devient en manif. Le mouvement étudiant il a un sens, mais aussi parce qu’il va vers la convergence. C’est ça qu’il faut entreprendre.

ACTA : Au sein de Paris 7, de quelles manières les liens et les solidarités avec les autres secteurs en lutte s’organisent-ils, s’ils existent ? Quelles sont les perspectives envisagées ?

Vincent : C’est un moment un peu difficile. On a participé à l’AG interpro du 13e depuis la première réunion qui a eu lieu vers le 10 décembre, on est plusieurs a avoir été sur des actions tôt le matin organisées par l’interpro et d’autres acteur.rices du quartier, on a fait beaucoup de départs communs, qui étaient des moments assez chouettes. Il y a deux ou trois semaines, le cortège qui est parti de Paris 7 était important, et on a rejoint le cortège des cheminot.e.s à un moment où ils et elles étaient moins, donc on a pu ré-équilibrer un peu ça. On les a invités à un concert qu’on a organisé sur la fac pour qu’ils et elles interviennent, on a aussi des contacts avec les gens de la bibliothèque universitaire, donc on a tissé des liens. Mais il faut bien avouer que depuis la fin de la grève de la SNCF et de la RATP c’est beaucoup moins important et moins structuré. On a quand même participé à un rassemblement la semaine dernière devant le ministère de la jeunesse et des sports situé à côté, ça nous a permis de retrouver des camarades d’autres secteurs. Mais c’est compliqué à partir du moment où les gens ne sont plus en grève. Il y a des choses symboliques, mais ça reste moins central qu’en décembre ou janvier.

Judith : Oui, en décembre il y a avait la grève de la SNCF et de la RATP, et puis les piquets de grève, les blocages de dépôts le matin… tout le monde ne l’a pas fait massivement, mais ça a constitué des points où se retrouver à plusieurs secteurs professionnels. Aujourd’hui c’est moindre. On a quand même constitué une caisse de grève à Paris 7, qui a récolté pas mal d’argent, et qui du coup en a donné une partie à la caisse de l’interpro du 13e. C’est bien qu’il y ait eu cette ancrage-là aussi, parce qu’on partage tous un même quartier, parce que quand on part d’ici pour aller en manif, on remonte les quais pour rejoindre Austerlitz où se situe l’interpro… au-delà des liens qu’on peut créer au sein de l’université avec elles et eux, la manif reste le point de rencontre le plus important.

Vincent : Je pense que c’est important ce que tu dis, l’idée que la fac est ancrée dans un quartier. C’était pas du tout évident pour moi, et je ne pense pas être le seul. Les facs sont parfois des lieux hors-sol, et c’est peut être la première fois qu’ici on arrive à donner du sens au fait qu’on soit dans le 13e, et pas dans un autre quartier.

ACTA : Plus largement, après le mouvement des Gilets Jaunes, il apparaît qu’un mouvement de grève traditionnel ne fera pas fléchir le pouvoir. Le milliard d’euros perdu n’a pas modifié le rapport de force. Selon vous, comment dégager des nouveaux espaces pour que la conflictualité s’enracine ?

Judith : « Ne fait pas fléchir le gouvernement » certes, mais les GJ ont ré-inventé la lutte et la manière d’occuper les espaces et la rue. On s’est aussi rendu compte de l’importance non-négligeable des syndicats dans cette mobilisation, parce que beaucoup des personnes qui se déplacent en manifestation le font grâce à leurs capacités de mobilisation.

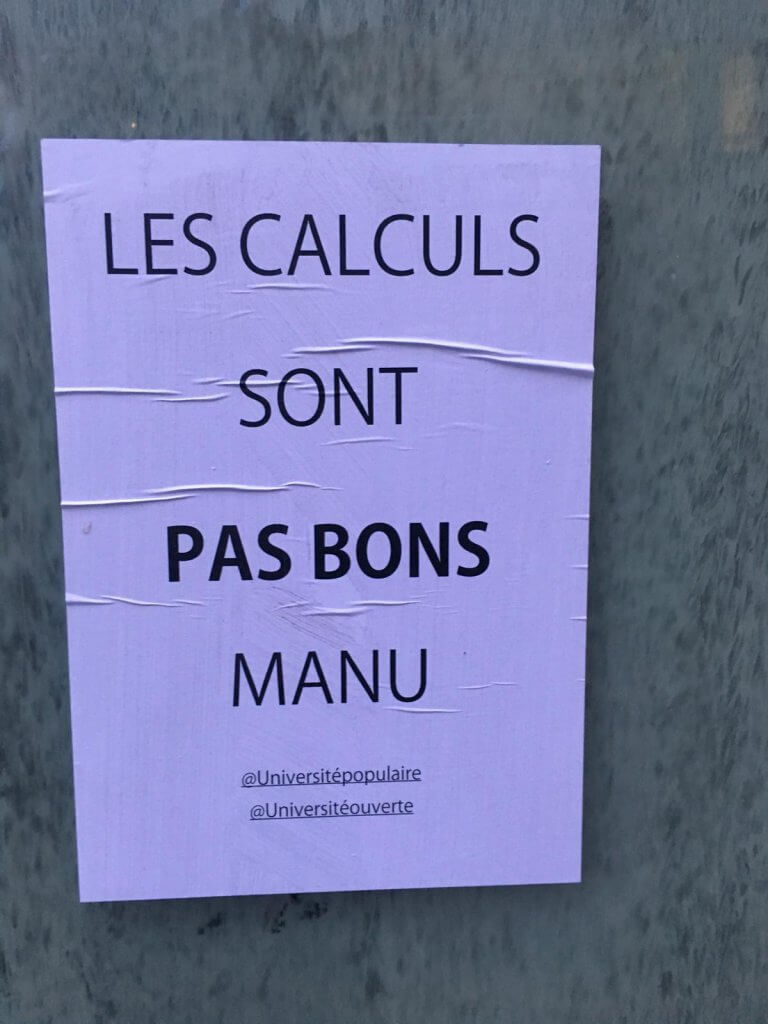

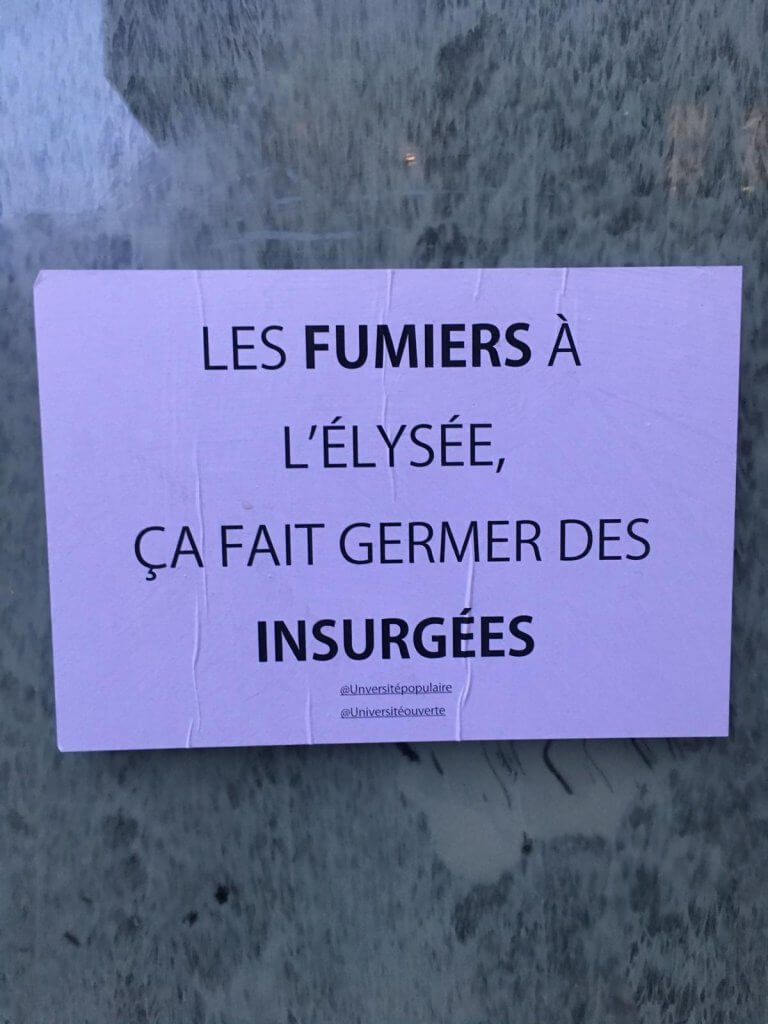

Quelle que soit la manière dont on agit, de manière traditionnelle ou peut être de manière plus radicale face à l’État, c’est difficile d’en tirer quelque chose. Alors peut être que la réforme des retraites va passer, qu’on ne saura pas ce qu’il adviendra de la LPPR, que les GJ n’ont pas trouvé réponse à toutes leurs revendications, mais il y a aussi ces espaces qui se créent, où on discute, on devient militant.e, on se mobilise, on se politise. Moi, j’étais pas en France l’année dernière, je suis arrivée à Paris cette année. Bien que je sois politisée, je n’ai jamais été vraiment mobilisée, et là ça a été mes premières manifs. Rien que ça, c’est bien, car ça arrive à de nombreuses personnes. Si on arrive à constituer un univers commun désirable, malgré les divergences, une véritable opposition se crée. Si on se risque à une simple analyse du discours du mouvement actuel, des slogans et des pancartes, finalement le mot « retraite », le mot « réforme » ne reviennent pas si souvent. Ce qui est ciblé est d’ordre général, et ça c’est assez systémique. Alors peut être que chaque mobilisation permet de construire un contexte favorable, où, oui, un jour ça va marcher.

Vincent : C’est une question sans réponse à mon avis. On est face à un gouvernement de brutes qui a un agenda très précis. Ma manière de positiver, c’est de considérer que ce mouvement de contestation et celui des GJ montrent que ce gouvernement n’a pas de base sociale, qu’il n’a pas de relais dans la société. Il tient sa force en essayant de montrer que son seul adversaire c’est le Front National. Ça pose aussi la question de l’état du champ politique par rapport à nos luttes. Ensuite, ces mouvements montrent des capacités de résistance dans le monde du travail qui sont fortes… et en même temps d’énormes faiblesses. Par rapport aux retraites notamment, qu’il ne se soit rien passé de significatif dans le privé, alors qu’on constate un fort soutien au mouvement et un manque de confiance totale face au gouvernement… Ce sont des franges entières du salariat qui ne sont pas en capacité collective de se mobiliser. Certain.e.s se sont sûrement retrouvé.e.s dans le mouvement des GJ, il faut donc réussir à penser ensemble ces deux formes de mobilisation. Et tout un syndicalisme à reconstruire dans ces champs-là.