Ce texte reprend l’intervention d’ACTA au congrès international organisé par le magazine catalan Catarsi à Barcelone en décembre dernier. Pour sa troisième édition, le congrès a permis de faire dialoguer réflexions intellectuelles et expériences militantes de différents pays, sur des thèmes aussi variés que le syndicalisme, les luttes métropolitaines, l’actualité du fascisme ou encore les enjeux de la communication politique à l’époque digitale.

Nous avons saisi l’occasion pour formuler un retour sur la séquence française et globale de ces derniers mois, ses caractéristiques nouvelles et ses impasses stratégiques. Afin de tenter, à partir de là, une remise à l’ordre du jour de la question de l’organisation – tout en esquissant une interrogation sur le concept, aujourd’hui obscur, de victoire.

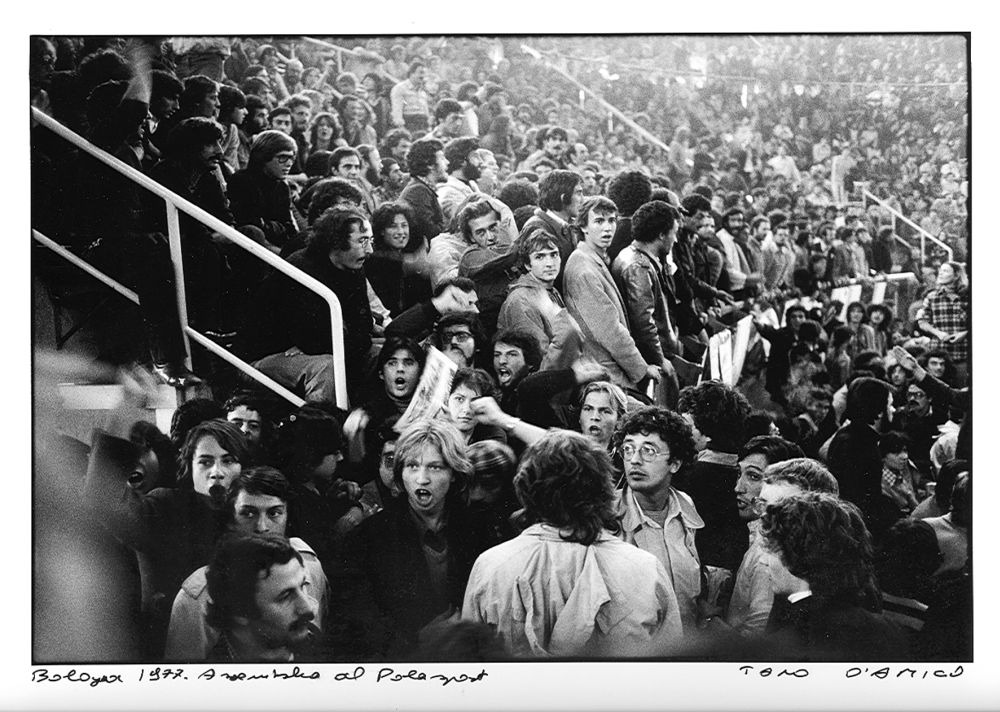

[Les photos 4 et 5 ainsi que celle en une sont signées Maxwell Aurélien James – Collectif Oeil]

L’année 2019 aura été celle d’une nouvelle vague de soulèvements à l’échelle planétaire. Des dizaines de pays à travers le monde ont vu leurs métropoles s’embraser, leur économie paralysée, la légitimité de leurs gouvernements contestée dans la rue. Dans la plupart des situations, et malgré d’évidentes différences de contexte, les mobilisations populaires ont désigné des cibles communes : l’aggravation de la précarité, la régression sociale et l’austérité budgétaire d’une part – conséquences de plusieurs décennies de libéralisme sauvage ; la corruption des élites, le discrédit de la classe politique et l’autoritarisme de l’État d’autre part.

Un élément commun à une majorité de cas concerne l’effondrement des médiations institutionnelles. Les mouvements se sont, pour beaucoup, déployés à distance des partis comme des syndicats – lorsqu’ils ne leur témoignaient pas une franche hostilité. En France, le scepticisme des Gilets Jaunes à l’égard de toute forme de représentation n’est plus à démontrer, tandis que le mouvement contre la réforme des retraites a cristallisé une autonomisation tendancielle des bases syndicales combatives vis-à-vis de leurs bureaucraties dirigeantes – qui s’est vérifiée à plusieurs niveaux : par l’imposition décisive de la date du 5 décembre, par la volonté de reprendre en main la conduite de la grève (reconductible et non « perlée »), d’expérimenter des formes d’actions plus conflictuelles et par le refus d’obéir aux appels à la trêve (émanant parfois des confédérations elles-mêmes).

Les Gilets Jaunes ont jeté une lumière crue sur le fait que les instances représentatives traditionnelles ne sont plus aujourd’hui en mesure de capter l’énergie contestataire, encore moins de la diriger. Face à l’État, le peuple est seul désormais. De Paris à Santiago en passant par Beyrouth, la révolte populaire déborde les cadres imposés, elle fuit de toutes parts. Ses armes sont, planétairement, le blocage et l’émeute.

Mais cette réduction à deux termes de l’antagonisme, si elle peut dans certains cas préserver le peuple des trahisons politiciennes et autres intrigues d’appareil, n’en est pas moins problématique du point de vue de sa consistance de long terme et de ses issues possibles – nous y reviendrons.

Il ne fait pas de doute que plusieurs des mouvements de la période récente ont obtenu des victoires tactiques. Abandon des nouvelles taxes à l’origine de la révolte en France et au Liban, suspension de la hausse des prix du ticket de métro et promesse d’un référendum sur le changement de Constitution au Chili, abandon du plan d’austérité en Équateur, retrait du projet de loi d’extradition à Hong-Kong, démission de Bouteflika en Algérie…

Partout, les États ont cédé face à la pression populaire. Or, à quelques exceptions près, les mouvements se sont poursuivis, et se poursuivent, au-delà de ces acquis tactiques. Mais cette prolongation elle-même révèle en creux un point de difficulté majeur qui traverse toutes les expériences de la dernière période : nous n’avons pas aujourd’hui de conception partagée de ce que peut être une victoire, non pas seulement tactique, mais stratégique. (Pour autant qu’une victoire, donnons-en cette description liminaire, est toujours l’inscription dans l’histoire d’un point d’irréversibilité.)

Nous n’en avons même pas de perception claire. Le concept de victoire est pour nous un concept obscur.

Au XXème siècle le concept de victoire disposait au contraire d’une représentation relativement claire et admise par les révolutionnaires à travers le monde. Être victorieux voulait dire : s’emparer du pouvoir d’État. Par la voie électorale classique ou par la voie insurrectionnelle armée. Les formations « progressistes » ayant accédé au pouvoir en respectant les règles de la démocratie bourgeoise ont renoncé à toute perspective de transformation sociale, sous le poids des contraintes institutionnelles ou du fait de la corruption intrinsèque des structures étatiques ; ou bien se sont trouvées vulnérables et démunies face à la réaction des classes possédantes – et de leurs alliés impérialistes. D’autre part, l’expérience historique a montré que la prise révolutionnaire du pouvoir d’État ne garantit aucunement à elle seule l’avancée générale vers le communisme et que par conséquent la réussite insurrectionnelle ne saurait épuiser le concept de victoire (nous ne pouvons, en ce sens, nous contenter d’une définition strictement « militaire » de la victoire).

Mais nous n’avons pas été capables, jusqu’ici, de proposer un nouveau concept de victoire adéquat à la nouveauté des mouvements qui ont ébranlé le monde ces dernières années et qui se sont, partout, heurtés aux mêmes impasses stratégiques.

*

Il est important de remarquer que la question de la victoire entretient un rapport étroit avec la question de l’organisation. On pourrait même dire qu’en fait, c’est la détermination d’une certaine hypothèse de victoire qui induit la détermination d’un certain type d’organisation – adapté à la réussite de cette hypothèse. Chez Lénine, la théorie du parti d’avant-garde (doté d’une discipline militaire et arrimé à l’objectif de la prise du pouvoir d’État) découle directement de son analyse des échecs des soulèvements révolutionnaires du XIXème siècle – au premier rang desquels la Commune de Paris. Il formule donc les linéaments d’un nouveau type d’organisation politique apte à permettre au prolétariat d’enfin conquérir la victoire. Et si la forme-parti léniniste s’est imposée comme la forme canonique d’organisation révolutionnaire durant la majeure partie du XXème siècle, c’est en grande partie à raison du prestige tiré de la victoire de 1917. L’hypothèse avait, en quelque sorte, fait ses preuves.

Le parti léniniste, ordonné à la prise du pouvoir, s’est sans doute révélé d’une efficacité insurrectionnelle redoutable ; il a cependant montré ses insuffisances radicales quant à l’exercice de ce pouvoir, du point de vue de la séquence post-révolutionnaire et de la réalisation des objectifs stratégiques du communisme. Comme l’a écrit Alain Badiou : « le parti léniniste est incommensurable aux tâches de la transition au communisme, quoiqu’il soit approprié à celles de l’insurrection victorieuse. »

Déjà, au cours des années 1970, maoïstes français et autonomes italiens avaient (entre autres) désigné le dépassement du paradigme léniniste traditionnel comme l’une des tâches essentielles de la politique d’émancipation. C’est de ce problème dont nous héritons aujourd’hui. Et force est de constater la désorientation générale qui traverse l’ensemble de notre camp sur cette question. Quand certains décident de balayer intégralement le motif de l’organisation (au prétexte qu’il serait, par lui-même, synonyme d’aliénation mortifère), d’autres se contentent de reconduire le modèle ossifié du parti d’avant-garde.

Les premiers glorifient le mouvement pur, réduisant leur pratique politique à un accompagnement suiviste de chacune de ses nouvelles figures. D’autre part, s’ils font souvent preuve d’un activisme tactique remarquable dans les séquences de conflictualité aigüe, leur fétichisation du niveau affinitaire les condamne au repli dans les périodes de non-mouvement.

Les seconds maintiennent une fidélité rigide à des modèles d’organisation obsolètes, qui les prive de toute internalité véritable aux mouvements et entraîne une déconnexion de plus en plus en grande vis-à-vis des nouvelles dynamiques de lutte.

Nous soutenons qu’aujourd’hui, le problème de l’organisation est un problème ouvert, dont l’exigence doit être ressaisie par les militants révolutionnaires. Le mouvement des Gilets Jaunes a été un formidable terrain d’expérimentation du rapport entre mouvement de masse et subjectivité organisée. L’une des leçons essentielles de cette séquence réside pour nous en ceci que les militants doivent d’une part être dans le mouvement « comme un poisson dans l’eau ». Ils doivent y être internes, réellement internes, participer à ses assemblées de base, établir des connexions avec ses groupes locaux, mener des enquêtes, soutenir ses principales échéances, accepter de se laisser « contaminer » par la nouveauté de ses formes de lutte, bref se mettre à l’école des masses. Ils ne peuvent se contenter d’une posture d’extériorité, ou pire encore de mépris – dont ont fait preuve de trop nombreux gauchistes au début du soulèvement de l’hiver 2018. C’est déjà ce que disait Marx d’ailleurs dans le Manifeste : « les communistes appuient en tous pays tout mouvement révolutionnaire contre l’ordre social et politique existant. » Cependant, et d’autre part, la position des militants révolutionnaires ne saurait être purement suiviste : il ne s’agit pas juste d’accompagner le mouvement, voire de s’y disperser, mais au contraire d’y intervenir politiquement.

On touche là au point fondamental : l’intervention politique induit toujours une division. Ce qui fait l’unité d’un mouvement, à ses débuts en particulier, est d’ordre négatif : différentes portions du peuple se rejoignent dans une opposition commune à tel gouvernement, tel projet de loi, tel aspect particulier de l’ordre dominant. Le suivisme considère qu’il faut préserver à tout prix cette unité et qu’y introduire des divisions politiques reviendrait à affaiblir le mouvement lui-même. Nous pensons au contraire que l’unité négative d’un mouvement recouvre toujours d’importantes contradictions (parfois même antagoniques) et que le rôle des militants révolutionnaires est précisément d’intervenir à l’endroit de ces contradictions. D’assumer, donc, la division. Car ce n’est qu’au prix de ce travail de division que peut se construire une unité véritable, affirmative.

C’est un travail de ce type qui a été entrepris au sein du mouvement des Gilets Jaunes, par exemple sur le terrain de l’antifascisme. Il ne fait pas de doute que la présence de l’extrême-droite, que ce soit en termes d’opinion réactionnaire diffuse ou d’activisme groupusculaire violent, était importante au début du mouvement. Les formations nationalistes, néo-fascistes ou pétainistes se sentaient assez en confiance pour déployer leurs banderoles sur le rond-point de l’Étoile, pavaner sur les Champs-Élysées, tabasser des militants gauchistes, jusqu’à l’attaque brutale d’un cortège du NPA le 26 janvier 2019. L’organisation d’une riposte antifasciste assumée a permis de mettre en déroute ces groupuscules nationalistes, qui ont été de facto exclus des cortèges. Mais plus profondément, la construction précoce d’un front antiraciste regroupant des associations implantées dans les quartiers populaires comme le Comité Adama, des groupes de gilets jaunes locaux et différents collectifs autonomes, a permis de travailler politiquement les contradictions du mouvement, de faire évoluer ses mots d’ordre et ainsi marginaliser peu à peu sa composante réactionnaire.

Il est clair par ailleurs que ce processus de maturation politique du mouvement a été accéléré par une expérience collective précoce de la répression policière et judiciaire (de l’autoritarisme d’État), à des niveaux qui n’étaient jusque là réservés qu’aux populations racisées des quartiers populaires et qui tendent aujourd’hui à frapper le mouvement social dans son ensemble.

Nous soutenons donc que la tâche des militants organisés en période de mouvement réside non pas seulement dans un appui tactique à l’action de masse mais dans une intervention proprement politique en son sein, qui dans la plupart des cas s’accompagne toujours de l’approfondissement d’un certain nombre de ses contradictions internes.

Mais si l’organisation se doit d’être sensible aux irruptions événementielles (plutôt qu’obsédée par sa propre reproduction), elle est également porteuse d’une durée propre des révoltes, elle en cristallise les contenus politiques les plus avancés. Elle est ce qui permet la continuité d’un travail politique y compris dans les séquences de conflictualité basse. Par son enracinement territorial, par l’ouverture et l’animation de lieux rejoignables, par la construction de structures pérennes, d’espaces d’auto-formation, d’outils de propagande et de débat, par l’approfondissement d’une élaboration théorique, bref par la mise en œuvre d’un programme militant.

Les communistes, disait encore Marx, sont capables de se représenter l’étape suivante du processus politique – ils ne peuvent se satisfaire d’épouser le présent pur des révoltes. Ils ne peuvent se satisfaire, en particulier, d’une succession de gestes tactiques (aussi spectaculaires soient-ils) sans enchaînement stratégique. Nous observons là encore une faiblesse récurrente : depuis 2016, alors que nous vivons en France une période de conflictualité sociale exceptionnelle et quasi ininterrompue, nous faisons le constat du morcellement et de l’inconsistance des organisations révolutionnaires. Un mouvementisme à courte vue semble empêcher toute recomposition de long terme.

*

Le mouvement des Gilets Jaunes a confirmé ceci : toute politique d’émancipation se pratique aujourd’hui à distance de l’État et de ses institutions. Par conséquent, tout processus organisé ordonné à l’émancipation ne peut qu’être autonome. Les Gilets Jaunes ont appris à compter sur leurs propres forces, ils n’ont eu besoin d’aucun syndicat ni d’aucun parti politique pour assumer un antagonisme social jamais vu depuis plus d’un demi-siècle. Pour reprendre les termes du Negri de Domination et sabotage, on pourrait dire qu’ils ont combiné la déstabilisation politique du régime (à travers les émeutes insurrectionnelles du samedi) et la déstructuration matérielle du système (à travers les blocages logistiques, l’occupation des ronds-points et leur dissémination territoriale). Bien que de manière parcellaire et incomplète, ils ont pratiqué les embryons d’un contre-pouvoir populaire.

Ce qui nous ramène aux considérations stratégiques énoncées plus haut. Qu’entendons-nous par « contre-pouvoir » ? Le contre-pouvoir est la forme liminaire de l’autonomie : à la fois « espace libéré », terrain d’expérimentation préfiguratif de tout autres rapports sociaux, et zone de conflit qui bloque en un point la reproduction du commandement social. On ne peut y dissocier la positivité de la négativité, la création de l’antagonisme. Car « les latences du futur contenues dans le présent ne se bornent pas à exister dans les représentations idéologiques et dans les programmes politiques. Au contraire, elles se manifestent déjà dans le cours du jaillissement du processus révolutionnaire, et s’extériorisent dans les configurations les plus surprenantes et inattendues, à partir des percées successives des formes de relations dominantes. »1

Pour autant qu’il s’agit d’en finir avec l’idée que rien n’est possible avant la conquête du pouvoir central, pour autant qu’il s’agit de faire du dépérissement de l’État, non pas seulement un horizon historique mais un principe visible au présent dans l’action politique elle-même : le contre-pouvoir est aujourd’hui la réalité élémentaire de tout processus d’émancipation.

(La France mouchetée de « communes jaunes » – ces ronds-points occupés et autres innombrables noyaux d’auto-organisation qui, en plus des émeutes métropolitaines, ont permis à des milliers de prolétaires de redécouvrir le sens de la fraternité tout en posant les conditions matérielles d’un blocage économique de masse – la France de l’hiver dernier donc, a sans doute été une approximation grandeur nature de ce processus de constitution, par en bas, d’un pouvoir autre, d’un pouvoir populaire qui se dote de ses institutions propres.)

Il est par ailleurs évident – l’expérience récente le montre, qu’il s’agisse de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ou des Gilets Jaunes eux-mêmes – que toute dynamique de contre-pouvoir ne peut faire l’économie d’une problématique d’auto-défense et de protection de ce contre-pouvoir. Problématique d’autant plus brûlante dans le contexte d’un tournant autoritaire de l’État et de méthodes répressives déchaînées. On ne peut non plus faire l’économie d’un questionnement sur les formes possibles de l’exercice d’une négativité stratégique (et non seulement tactique) – ordonnée à la destruction du droit bourgeois, fondement de l’ordre dominant, que l’expansion capillaire du contre-pouvoir ne saurait assumer à elle seule.

Quels sont alors les enjeux d’une remise à l’ordre du jour de la question de l’organisation ? Il est clair que seule la pratique historique nous permettra d’avancer réellement sur cette question. Et que l’élaboration théorique ne peut servir – ce qui est déjà beaucoup – qu’à formuler des problèmes.

L’organisation doit intervenir sur le terrain de l’auto-défense. Qui est aussi bien celui de sa capacité offensive. Il est en ce sens, pour reprendre une intuition trontienne, fonction tactique de l’antagonisme de masse. Car comme nous l’avons dit, l’accumulation de pouvoir populaire se heurte nécessairement au « pouvoir d’interdiction » de l’État. Au-delà d’un certain seuil de puissance et de consistance temporelle, toute expérience émancipatrice fait face à ce « pouvoir d’interdiction » qui met en jeu sa survie même. Envisager un processus linéaire serait de la dernière naïveté. C’est précisément là que se situe le rôle d’une subjectivité politique organisée : « lever les obstacles » qui s’opposent à l’accroissement du pouvoir populaire. Désarticuler le commandement ennemi. « Ôter à la domination capitaliste son espérance, sa possibilité de futur »2. On ne voit pas, sinon, comment pourrait s’actualiser un processus de ratification et de généralisation des éléments émancipateurs qui se sont développés « dans le ventre de la vieille société ».

Mais cette fonction ne suffit pas à épuiser la problématique. Un autre aspect essentiel de tout processus d’organisation réside dans sa multiplicité. Celui-ci ne peut pas être « à une seule dimension ». C’était là d’ailleurs l’erreur principale des formations combattantes du cycle des années 1970 : la fonction militaire finissait par absorber toutes les autres, réduisant le spectre de la pratique politique à cette seule dimension partielle. Au contraire, l’organisation doit assumer une combinaison et une articulation entre différentes formes de lutte, différents terrains et registres d’intervention. « Le parti, cela s’est oublié, n’a jamais cessé d’être légal et illégal, visible et invisible, public et conspiratif. »3 C’est dans cette pluralité que réside sa richesse et sa puissance possible.

L’organisation doit donc également assumer un rôle de recomposition politique. Aujourd’hui existe dans le mouvement une variété de trajectoires de lutte qui agissent sur des terrains spécifiques et revendiquent une autonomie relative. C’est le cas, par exemple, des mouvements féministes et anti-racistes (eux-mêmes traversés d’ailleurs par d’importantes lignes de fracture). La question de l’organisation, actuellement, est donc tout aussi bien la question des organisations. D’où que le motif du front circule comme forme possible de cette recomposition. Il s’agirait d’un espace nécessairement ouvert à des contradictions internes, au sein duquel les militants révolutionnaires auraient pour tâche d’œuvrer à une synthèse programmatique déterminée : favoriser les connexions entre foyers de lutte et subjectivités sociales différentes, déjouer le risque de paralysie ou de morcellement par l’affirmation d’une projectualité communiste comme critère d’évaluation des situations réelles.

Depuis 2016, et de manière plus intense ces derniers mois, se sont nouées des alliances égalitaires entre sections syndicales combatives, collectifs autonomes, groupes de gilets jaunes locaux, organisations des quartiers populaires, militants écologistes radicalisés et bases lycéennes – notre tâche consiste aujourd’hui à faire perdurer ces alliances au-delà des seules temporalités de mouvement, donc à construire un espace d’organisation et de coordination qui puisse créer les bases d’un nouveau type d’unité populaire.

- Renato Curcio, Alberto Franceschini, Gouttes de soleil dans la cité des spectres

- Oreste Scalzone, Débat sur l’organisation post-léniniste pour le communisme : https://acta.zone/oreste-scalzone-le-debat-sur-lorganisation-post-leniniste-pour-le-communisme/

- Auguste Blanqui, Maintenant, il faut des armes, La Fabrique, Préface anonyme.