Alors que l’épidémie de Covid-19 a mis en lumière notre dépendance vis-à-vis des institutions étatiques quant aux enjeux de santé collective et que l’on assiste à la remise au goût du jour des hypothèses keynésiennes de restructuration du capitalisme, Alberto Toscano interroge l’ambivalence de ce regain de « désir pour l’État ». Empruntant un détour par la philosophie classique occidentale, il propose l’hypothèse d’un double biopouvoir seul à même de réactualiser l’hypothèse révolutionnaire aujourd’hui.

Il est courant, lorsque l’on commente des crises de diverses natures, de constater leur capacité à faire surgir soudainement ce que la reproduction apparemment paisible du statu quo laisse inaperçu, à révéler les coulisses, à arracher les œillères qui d’ordinaire recouvrent nos yeux, etc. Le caractère, la durée et l’ampleur de la pandémie de Covid-19 illustrent de manière particulièrement complète cette vieille vérité apocalyptique. De l’exposition différentielle à la mort engendrée par le capitalisme racial à la mise en avant du travail de soins, de l’attention portée aux conditions létales d’incarcération à la baisse de la pollution visible à l’œil nu, les révélations catalysées par la pandémie semblent aussi illimitées que son impact continu sur nos relations sociales de production et de reproduction.

La dimension politique de notre vie collective n’y fait pas exception. Les états d’alerte et d’urgence se multiplient, de véritables dictatures sanitaires voient le jour (notamment en Hongrie), l’urgence sanitaire est militarisée, et ce que The Economist nomme un « coronopticon » est bêta-testé de façon variable sur des populations paniquées1. Et pourtant, il serait bien trop simple de se contenter de fustiger les différentes formes d’autoritarisme médical qui sont apparues sur la scène politique contemporaine. En particulier pour ceux investis dans la préservation d’un avenir émancipateur au lendemain de la pandémie, il est crucial de réfléchir à la profonde ambivalence envers l’État que cette crise met en évidence.

Nous sommes témoins d’un désir généralisé pour l’État – d’une demande à ce que les autorités publiques agissent rapidement et efficacement, qu’elles financent correctement la « ligne de front » épidémiologique, que les emplois, les moyens de subsistance et la santé soient garantis face à une interruption sans précédent de la « normalité ». Et, corrigeant une conception progressiste et pleine d’espoir, selon laquelle toute répression est d’origine verticale (top-down), il y a aussi une demande ambiante à ce que les autorités publiques punissent rapidement ceux qui ont un comportement imprudent ou dangereux.

Compte tenu de l’étroitesse de nos imaginaires et de notre rhétorique politiques – mais aussi, je dirais, de la nature même de l’État – ce désir s’exprime, dans une très large mesure, en termes martiaux. Nos oreilles sont abruties par les déclarations de guerre contre le coronavirus : le « vecteur en chef » américain, comme l’a bien nommé Fintan O’Toole2, tweete que « l’ennemi invisible sera bientôt en pleine retraite », tandis qu’un Premier ministre britannique en convalescence parle d’un « combat que nous n’avons jamais mené contre un ennemi que nous ne comprenons pas encore tout à fait ». Des analogies nationalistes à l’« esprit du Blitz » sont proposées, tandis que des pouvoirs législatifs de temps de guerre sont promulgués temporairement pour nationaliser des industries afin de produire des ventilateurs et des équipements de protection individuelle.

Bien sûr, faire la guerre à un virus n’est finalement pas plus convaincant que de mener la guerre contre un nom (par exemple le terrorisme), mais c’est une métaphore profondément ancrée à la fois dans notre réflexion sur l’immunité et l’infection, et dans notre vocabulaire politique. Comme en témoigne l’histoire de l’État et de notre perception de celui-ci, il est souvent extrêmement difficile de distinguer le médical du militaire, que ce soit au niveau de l’idéologie ou de la pratique. Pourtant, de même que la détection des clusters capitalistes derrière cette crise ne nous dispense pas de faire face à nos propres complicités3, de même le fait de fustiger l’incompétence et la malveillance politiques qui sévissent dans les réponses au Covid-19 ne nous dispense pas de faire face à notre propre désir contradictoire pour l’État.

L’histoire de la philosophie politique peut peut-être apporter un éclairage partiel sur notre situation difficile. Après tout, le nexus entre l’aliénation de notre volonté politique au profit d’un souverain et la capacité de ce dernier à préserver la vie et la santé de ses sujets, notamment face aux épidémies et aux fléaux, est à l’origine même de la pensée politique occidentale moderne – qui, pour le meilleur et pour le pire, continue de façonner notre sens commun. La meilleure illustration en est peut-être la maxime inventée par l’homme d’État et philosophe romain Cicéron, puis adoptée au début de la période moderne – c’est-à-dire à l’époque de la gestation de l’État capitaliste moderne – par Thomas Hobbes, Baruch Spinoza, John Locke et l’insurgé niveleur William Rainsborowe4 : Salus populi suprema lex (Que le salut du peuple soit la loi suprême). Dans ce slogan d’une simplicité trompeuse, on peut identifier une grande partie de l’ambivalence portée par notre désir d’État – il peut être interprété comme la nécessité de subordonner l’exercice de la politique au bien-être collectif, mais il peut aussi légitimer la concentration absolue du pouvoir dans un souverain qui monopolise la capacité de définir à la fois ce qui constitue la santé et qui est le peuple (ce dernier pouvant facilement se transformer en une ethnie ou une race).

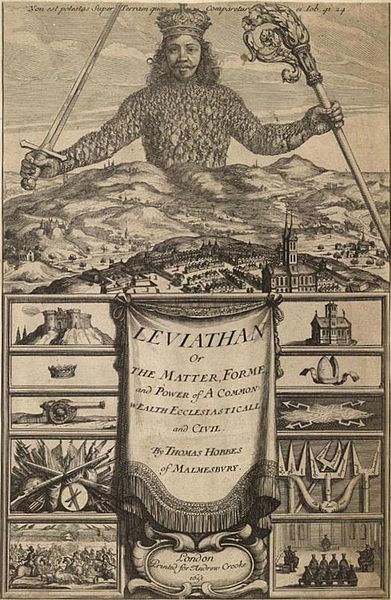

Revisiter notre histoire politique et nos imaginaires politiques à travers le slogan de Cicéron, plutôt, disons, qu’à travers une focalisation unique sur la guerre comme sage-femme de l’État moderne, est particulièrement instructif à notre époque de pandémie. Prenez un exemplaire du Léviathan de Thomas Hobbes (1651) et regardez la célèbre image qui orne probablement sa couverture (dans l’original, c’était le frontispice, qui faisait face à la page de titre). Vous serez probablement frappé par la façon dont Hobbes a demandé à son graveur de représenter le souverain comme une tête regardant au-dessus d’un corps politique composé de ses sujets (tous regardant vers l’intérieur ou vers le haut du roi). Ou bien vous pouvez parcourir le paysage pour observer l’absence de travail dans les champs et les signes lointains de la guerre (barrages routiers, navires de guerre à l’horizon, panaches de fumée de canon). Ou encore, vous pouvez vous promener autour des icônes du pouvoir séculier et religieux disposées à gauche et à droite de l’image. Ce que vous risquez de manquer, c’est que la ville sur laquelle se dresse l’Homme artificiel de Hobbes est presque entièrement vide, à l’exception de quelques soldats en patrouille et de quelques figures inquiétantes portant des masques d’oiseaux, difficiles à distinguer sans grossissement. Ce sont des médecins de la peste. La guerre et les épidémies sont le contexte de l’incorporation de sujets désormais impuissants dans le souverain, ainsi que de leur isolement dans leurs foyers en temps de conflit et de contagion. Salus populi suprema lex.

Dans un commentaire récent sur Hobbes, le philosophe italien Giorgio Agamben (dont les interventions sur le Covid-19 comme pure occasion d’intensifier l’état d’exception ont été largement critiquées) a bien noté que le frontispice du Léviathan est un indice puissant d’un aspect déterminant de cet État moderne que la pensée de Hobbes a tant contribué à façonner et à légitimer : l’absence du peuple ou, en grec, ademia. Les médecins de la peste de Hobbes suggèrent donc une sorte de lien secret entre, d’une part, l’absence du peuple, le demos (comme tout ce qui n’est pas une multitude à contenir et à aliéner au souverain de l’État), et d’autre part, les crises périodiques provoquées par les épidémies (littéralement, « sur le peuple », epi + demos) et les pandémies (littéralement, « tout le peuple », pan + demos). L’État moderne, avec son monopole du pouvoir, est un État peste.

Le philosophe français Michel Foucault a avancé un argument similaire, pertinent à notre époque d’isolement, de protection et de distanciation sociale. Dans ses cours sur l’émergence moderne de la figure sociale de l’« anormal », Foucault s’est demandé dans quelles conditions l’Europe a assisté à un passage de formes de pouvoir qui excluaient, interdisaient et bannissaient, à des techniques de pouvoir qui cherchaient à observer, analyser et contrôler les êtres humains, à les individualiser et les normaliser. Il suggérait de se tourner vers la transition entre deux manières de traiter les maladies infectieuses, de la politique de la lèpre à la politique de la peste. Selon Foucault, le passage d’une séparation entre deux groupes, les malades et les bien-portants, telle qu’elle se matérialise dans les colonies de lépreux ou lazzaretti, à la gouvernance méticuleuse de la ville de la peste, ménage par ménage, a signalé un changement capital dans la gouvernance de notre comportement, servant finalement de condition préalable à notre compréhension du pouvoir et de la représentation politiques, de la citoyenneté et de l’État. La description que fait Foucault du déploiement du pouvoir dans une ville frappée par la peste témoigne étrangement de l’idée que nous vivons encore largement dans l’espace politique qui a émergé dans l’Europe du XVIIIe siècle, dans ce qu’il appelle le « rêve politique » de la peste (le « rêve littéraire » de la peste était celui de l’anarchie et de la dissolution des frontières sociales et individuelles) :

« Les sentinelles devaient être toujours présentes à l’extrémité des rues, les inspecteurs des quartiers et des districts devaient, deux fois par jour, faire leur inspection, de telle manière que rien de ce qui se passait dans la ville ne pouvait échapper à leur regard. Et tout ce qui était ainsi observé devait être enregistré, de façon permanente, par cette espèce d’examen visuel et, également, par la retranscription de toutes les informations sur des grands registres. (…) Il ne s’agit pas d’une exclusion, il s’agit d’une quarantaine. Il ne s’agit pas de chasser, il s’agit au contraire d’établir, de fixer, de donner son lieu, d’assigner des places, de définir des présences, et des présences quadrillées. Non pas rejet, mais inclusion. Vous voyez qu’il ne s’agit pas non plus d’une sorte de partage massif entre deux types, deux groupes de population : celle qui est pure et celle qui est impure, celle qui a la lèpre et celle qui ne l’a pas. Il s’agit, au contraire, d’une série de différences fines et constamment observées entre les individus qui sont malades et ceux qui ne le sont pas. Individualisation, par conséquent, division et subdivision du pouvoir, qui arrive jusqu’à rejoindre le grain fin de l’individualité. »

Michel Foucault, Les anormaux. Cours au Collège de France 1974-1975, Seuil, 1999.

Là où l’enclosure des lépreux fonctionnait sur la base d’une stricte division du groupe entre les malades (c’est-à-dire les contagieux) et les bien-portants, la police de la peste travaille sur la gradation des risques, en cartographiant les comportements et les susceptibilités individuelles sur les villes, les territoires et les mobilités. Ce n’est pas une norme morale ou médicale qui est en jeu ici, mais un effort continu pour normaliser le comportement des individus, chacun devenant porteur d’une menace potentielle qui ne peut être prévenue que par la collecte de données (les grands registres portés par les gardiens). Le gouvernement de la peste est donc un précurseur de l’obsession politique de « l’individu dangereux », qui rassemble (et confond) les phénomènes de contagion, de criminalité ou de conflit. À l’ère du capitalisme de surveillance et de la puissance algorithmique, les pratiques de normalisation visant l’individu dangereux accumulent une énorme force de calcul, de plus en plus fine. Mais elles sont aussi, comme les récits d’auto-isolement de Daniel Defoe dans son Journal de l’année de la peste, une affaire de plus en plus volontaire, tandis que la prolongation de la pandémie et sa menace pour la santé individuelle et collective peuvent servir d’argument convaincant non seulement pour justifier l’intensification des pouvoirs de l’État, mais pour l’examen, l’enregistrement et la relativisation de la « vie privée », dont la ville de la peste de Foucault a été le précurseur dramatique.

Au vu de cette longue histoire profondément ancrée de l’État-peste, du pouvoir-peste, est-il possible d’imaginer des formes de santé publique qui ne seraient pas simplement synonymes de santé de l’État, des réponses aux pandémies qui n’enracineraient pas davantage notre désir et notre collusion avec les monopoles souverains du pouvoir ? Pouvons-nous éviter la tendance apparemment irréductible à traiter les crises comme des occasions d’élargir et d’approfondir encore les pouvoirs de l’État, alors que le peuple est absent et isolé ? L’histoire récente des épidémies en Afrique de l’Ouest a suggéré l’importance vitale des épidémiologistes qui pensent comme des communautés, et des communautés qui pensent comme des épidémiologistes5 – s’appuyant sur les économies morales et les observations locales pour remodeler le comportement social et corporel dans une direction préventive – tandis que la réflexion critique sur les limites des politiques de « confinement » sans la mise en place de « boucliers communautaires » va dans le même sens6.

Les pandémies ne doivent pas être considérées, par analogie avec la guerre, comme des arguments biologiques en faveur de la centralisation du pouvoir. Si la période d’après-guerre qui persiste comme l’objet perdu d’une grande mélancolie de gauche a été caractérisée par l’État-providence, la sortie de notre situation difficile ne doit pas accepter l’État-providence comme seul horizon. C’est particulièrement le cas lorsque l’on réfléchit aux profondes contradictions qui déchirent aujourd’hui les coutures du gouvernement entre les priorités épidémiologiques et de santé publique, d’une part, et les impératifs capitalistes, d’autre part. En d’autres termes, lorsque la santé des populations et leur reproduction sociale sont profondément empêtrées dans les impératifs de l’accumulation – ceux-là mêmes qui déterminent la contribution de l’agrobusiness à la crise actuelle et l’abandon des grandes entreprises pharmaceutiques pour l’atténuer – l’État peut être intrinsèquement incapable de penser comme un épidémiologiste.

Une piste spéculative pour commencer à séparer notre désir d’État de notre besoin de santé collective consiste à tourner notre attention vers les traditions de ce que nous pourrions appeler le « double biopouvoir », à savoir la tentative collective d’appropriation politique des aspects de la reproduction sociale, du logement à la médecine, que l’État et le capital ont abandonnés ou rendus insupportablement exclusifs, dans une « épidémie d’insécurité artificielle »7. La santé publique (ou populaire ou communale) n’a pas seulement été le vecteur de la prise de pouvoir récurrente de l’État, elle a aussi servi de point d’appui pour imaginer le démantèlement des formes et des rapports sociaux capitalistes sans s’appuyer sur le postulat d’une rupture politique dans le fonctionnement du pouvoir, sans attendre les lendemains révolutionnaires. Les expériences brutalement réprimées des Black Panthers avec des programmes de petits-déjeuners, le dépistage de la drépanocytose et un service de santé alternatif ne sont qu’un exemple parmi d’autres de ce type d’initiatives populaires anti-systémiques. Le grand défi pour le présent est de réfléchir non seulement à la manière dont de telles expériences politiques peuvent être reproduites dans diverses conditions sociales et épidémiologiques, mais aussi à la manière dont elles peuvent être étendues et coordonnées – sans pour autant renoncer à l’État lui-même en tant qu’arène de lutte et de revendications. Le slogan que les Black Panthers ont choisi pour leurs programmes est peut-être un contrepoids et un substitut approprié au lien hobbesien entre la santé, le droit et l’État. Survivre en attendant la révolution (Survival Pending Revolution).

Alberto Toscano est philosophe. Il enseigne à la Goldsmith University à Londres et a notamment publié Le fanatisme (La fabrique, 2011). Ce texte a été publié dans le livre Sick of the system, Between the Lines, 2020. Nous le traduisons avec l’aimable autorisation de son auteur.

- « Creating the Coronopticon », The Economist, 26 mars 2020 : www.economist.com.

- « Fintan O’Toole, « Vector in Chief », New York Review of Books, 14 mai 2020 : www.nybooks.com.

- Rob Wallace, « Capitalism Is a Disease Hotspot », Monthly Review Online, March 12, 2020, https://mronline.org. Disponible en français ici : https://acta.zone/agrobusiness-epidemie-dou-vient-le-coronavirus-entretien-avec-rob-wallace/

- Les niveleurs formaient un groupe exigeant l’égalité absolue en droits et en fait lors de la première révolution anglaise, entre 1642 et 1651. Ils ont été écrasés par Cromwell. [NdT].

- « Alex de Waal, « New Pathogen, Old Politics », Boston Review, 3 avril 2020, https://bostonreview.net. Il fait référence au livre de Paul Richard, écrit à partir de ses recherches en Sierra Leone : Ebola: How a People’s Science Helped End an Epidemic (Zed Books, 2016).

- Anthony Costello, « Despite What Matt Hancock Says, the Government’s Policy Is Still Herd Immunity », The Guardian, 3 avril 2020 : www.theguardian.com.

- « Interview: Dr. Abdul El-Sayed on the Politics of COVID-19 », Current Affairs, 7 avril 2020 : www.currentaffairs.org.