La culture de l’ennemi – entendue comme « opération consistant à rendre la production de l’identité propre indissociable de celle d’un ennemi » – semble aujourd’hui avoir déserté l’espace des États-nations ouest-européens, dont elle avait pourtant présidé au développement historique. Ou plutôt, elle s’est déplacée, désinvestissant l’étranger proche pour se focaliser sur l’ennemi intérieur (« l’islamiste », ou plus généralement « l’immigré », le sujet post-colonial), et de façon croissante sur « le Chinois » comme métonymie d’une puissance étatique aussi ascendante qu’hostile.

Mais il est une région du monde, l’Asie orientale, où la culture traditionnelle de l’ennemi, loin d’avoir disparu, s’intensifie au contraire à l’heure actuelle, notamment sous les espèces de « l’anti-politique sinophobe » mâtinée de racisme que mènent les dirigeants taïwanais vis-à-vis de la Chine continentale et qui n’est pas sans rappeler la propagande nationaliste européenne du début du XXème siècle, jusque dans ses formes les plus caricaturales. Alain Brossat, qui vit et enseigne à Taïwan, identifie dans cet article ceux qui alimentent aujourd’hui une telle culture de l’ennemi – les élites politiques, médiatiques, académiques de l’île et leurs parrains impériaux – à de véritables fauteurs de guerre : « Ce à quoi ils aspirent, c’est à une bonne guerre qui remette l’ennemi “à sa place” – la turbulente Serbie pour l’Autriche-Hongrie en août 1914, la Chine communiste, aujourd’hui, dans la propagande de haine des agitateurs de Hong-Kong et Taïwan. »

L’expression « culture de l’ennemi » est ambiguë – il faut donc que je précise d’emblée ce que j’entends par là : non pas une culture qui serait celle d’un ennemi en particulier ou d’un ennemi générique, mais bien une opération consistant à rendre la production de l’identité propre indissociable de celle d’un ennemi. La fabrication de l’ennemi et la reproduction de l’existence collective d’un ensemble donné font corps dans ce processus continu, dynamique. C’est une boucle, une matrice, une structure tout à la fois.

Cette figure nous est infiniment familière, à nous Européens. Elle est en effet celle qui a présidé à la formation du système des États-nations, un système qui ne s’est jamais à proprement parler stabilisé – dans la mesure, peut-être, où il était pris dans le mouvement même de cette opération. La construction des États-nations européens est consubstantielle à la mise en place d’une culture et d’une politique de l’ennemi. Sous l’affrontement des empires perce une autre figure qui est celle de la lutte à mort (du moins qui se conçoit comme telle, c’est une figure discursive) entre des ennemis héréditaires – Français et Allemands, Polonais et Russes, Hongrois et Roumains, Autrichiens et Serbes ou Italiens…

Les nationalismes européens prospèrent sur cette notion : la condition de la vie ou de la survie de la nation, c’est la neutralisation de l’autre nation qui représente pour elle une menace existentielle perpétuelle ou le rejet de la tutelle mortifère exercée par une puissance impériale sur une nation asservie. Assurément, la figure moderne de l’ennemi héréditaire procède par remobilisation et réintensification de tout un immémorial – celui de la guerre des races et de la philosophie qui va avec et dont Foucault reconstitue la généalogie dans Il faut défendre la société. Mais où la politique est placée pour l’essentiel sous le régime des États-nations s’élabore toute une « grammaire » et une « syntaxe » modernes de la culture de l’ennemi, dont le propre est de hanter encore des espaces entiers de la planète.

Ceci, précisément, dans un temps où, ce qui constitue le trait propre (et dont on voudrait escompter qu’il présente un caractère pronostic) de l’histoire ouest-européenne, c’est le passage à l’ère du post-, en la matière, le passage à l’âge de ce qui se désignerait comme celui du post-culture de l’ennemi – avec toutes les équivoques de la chose – toute figure du post- naît et perdure sous le signe de l’ambivalence et l’ambiguïté.

Ici, le paradigme est distinctement franco-allemand. Après trois guerres franco-allemandes, depuis le milieu du XIXème siècle, les deux nations (et, depuis la disparition de la RDA, les deux États-nations, auxquels on peut ajouter l’Autriche) sont entrées dans l’ère du post-nationalisme, par delà la culture de l’ennemi héréditaire. Ni en France, ni en Allemagne, la fabrique des identités (grippée, en crise, mais c’est un autre problème) ne « tourne » aujourd’hui à la désignation du grand voisin comme l’ennemi électif et la menace perpétuelle ; à l’inverse, l’inimitié structurante s’est convertie en amitié politique structurante, elle, de ce qui se désigne de façon bien abusive comme « Europe communautaire » – le machin de Bruxelles, assez patibulaire par tant d’aspects, mais manifestation probante néanmoins de l’avènement de l’ère du post-.

Pour résumer les choses un peu grossièrement, on pourrait dire que la construction européenne a échoué sur à peu près tout, que la Communauté européenne est tout ce qu’on veut sauf une entité politique ou même une souveraineté en devenir en mesure de se tenir à la hauteur de puissances comme les États-Unis et la Chine ; on peut dire qu’elle est pour l’essentiel le gardien de l’orthodoxie néo-libérale dans l’espace européen – et, pour le reste, la somme des dissensions qui la minent, que ce soit en politique internationale ou en matière de politique intérieure.

Mais à sa manière, cet échec en matière de construction européenne, de promotion d’une Europe intégrée au plan culturel et politique, ne fait que mieux ressortir ce qui fait époque dans l’évolution qui s’est produite en cet espace, depuis la fin de la Seconde guerre mondiale : le débranchement, dans l’espace des grandes nations européennes, en Europe occidentale notamment, du mécanisme destiné à produire la culture de l’ennemi. Ce ne sont pas, dans le contexte des crises successives qui affectent l’Europe depuis le tournant du siècle, les motifs de tension(s) qui manquent entre les grands États-nations ouest-européens (le Brexit en est le dernier avatar), mais il n’en demeure pas moins que dans cet espace, avec toutes ces dissensions, ça ne marche plus à la culture de l’ennemi entendue comme régime de l’hostilité placée sous le signe des nationalismes nés au XIXème siècle.

Ni les États, ni les populations n’éprouvent plus, dans cette topographie, l’existence d’un étranger proche, aux frontières, comme une menace perpétuelle et vitale. Tout au contraire, les frontières se sont élimées, des villes frontalières comme Strasbourg, Menton sont « envahies » par les frontaliers de l’autre côté venus en voisins à l’occasion des week-ends, des vacances et des fêtes, sans que ces migrations passagères ne soient perçues comme dangereuses voire incommodantes – tout au contraire, elles font marcher le commerce, comme le fait le tourisme intra-européen qui, depuis la Seconde guerre mondiale a contribué plus que tout (les échanges scolaires et les programmes culturels européens, notamment), au niveau des populations, à la désactivation de la culture de l’ennemi.

Ceci ne signifie nullement qu’une « culture active de l’ami(tié) » se soit substituée à celle de l’ennemi – le motif ressassé de l’amitié franco-allemande, par exemple, est un motif de chancellerie, de diplomatie européenne, de transactions entre les élites, notamment politiques, il ne correpond à rien de massif et de profond, d’organique, au niveau des populations. Les Français dans leur masse se soucient fort peu de la politique intérieure allemande, ne parlent pas l’allemand, lisent peu de littérature allemande, voient peu de films allemands, ne vont guère en vacances en Allemagne. Mais cette distance et cette relative indifférence qui se maintiennent, à l’échelle générale, ne font que souligner d’un trait supplémentaire le tournant dans la civilisation que signifie la neutralisation des affects négatifs qui, près d’un siècle durant, au temps des fièvres nationalistes, ont empoisonné les relations franco-allemandes. L’axe franco-allemand qui est censé être la colonne vertébrale de l’Europe communautaire est assez mal en point, mais pour autant, les efforts de quelques politiciens vieux jeu, gagne-petit, en manque de popularité, pour réveiller la vieille rhétorique anti-allemande n’ont jamais trouvé un large écho dans la population. Le régime spontané qui s’est imposé en la matière est celui du « ça suffit comme ça (trois guerres avec l’Allemagne…), on a déjà donné… ! »

La relation franco-allemande pacifiée et « civilisée » est ici l’expression de l’entrée de l’Europe occidentale dans une ère qui est celle non pas tant de l‘oubli des litiges et des torts accumulés tout au long de l’histoire de la construction des États-nations et de leurs affrontements, en Europe occidentale, mais plutôt de leur désintensification. Les Espagnols n’ont certainement pas perdu la mémoire des campagnes napoléoniennes qui ont ravagé leur pays, les Italiens n’ignorent pas que la France s’est longtemps comportée en terrain conquis dans leur pays et n’a guère favorisé l’unification de la nation italienne, les Belges savent bien que l’Allemagne a violé la neutralité de leur pays en août 1914, les Anglais aussi, pour ce qui concerne le Blitz sur Londres et le bombardement de Conventry. Les Allemands, inversement, n’ont rien oublié de la destruction de Dresde et Hambourg à la fin de la Seconde guerre mondiale, etc. – mais ce ne sont plus des casus belli d’aucune sorte, ce ne sont plus des motifs que l’on « réveille » (sauf exception rarissime) pour faire la politique aujourd’hui, tenter de gagner l’ascendant sur le voisin ou le remettre à sa place.

Pour autant, le souvenir des torts subis par les uns et les autres est désormais comme délié d’une culture traditionnelle de l’ennemi. On ne peut pas analyser cette déliaison en purs et simples termes de cause à effet – comme effet du « plus jamais ça ! » inspiré par les horreurs de la Seconde guerre mondiale ou, tout simplement du temps qui passe.

Plus globalement, c’est d’un changement d’époque qu’il s’agit, d’un changement du régime du voisinage entre États-nations ouest-européens – ce qui a pour effet qu’il va inclure, aussi bien, les relations entre la France ou l’Allemagne et l’Espagne ou le Portugal – des pays qui sont demeurés en dehors de la Seconde guerre mondiale. D’autres facteurs interviennent dans ce changement du régime du voisinage – les migrations intra-européennes et, comme mentionné plus haut, le tourisme.

Cet avènement d’une nouvelle époque du voisinage en Europe occidentale a pour conséquence un changement essentiel dans le régime des discours – dans le discours public et politique, dans la presse ; les vitupérations et les invectives contre le voisin, les mots de la propagande empoisonnée, les désignations péjoratives et insultantes de l’autre proche comme ennemi sont devenus incongrus, intempestifs, d’un autre temps. Le propre d’un changement d’époque, ce n’est pas tant le dépassement, le surmontement des formes passées que leur oubli, le fait qu’elles tombent en désuétude, qu’elles deviennent, pour ce qu’il en demeure à l’état de déchet ou séquelle du passé, ridicules, pitoyables, out of time. Ce n’est pas tant qu’il serait désormais interdit, répréhensible de relancer tout le vocabulaire si riche de la dénomination argotique et injurieuse de l’autre national, c’est que cela ne se fait plus, cela est sorti des mœurs et est devenu un problème de décence publique, comme le bannissement des blagues sur les Juifs, les camps de concentration et les homosexuels.

C’est la raison pour laquelle il faut, en général, éviter de doter ces mutations d’un contenu moral en premier lieu. Une certaine forme ou un certain enjeu de moralité entre assurément en composition dans ces processus, mais ce ne sont certainement pas les bonnes dispositions morales des uns et des autres, pas davantage que des impératifs moraux énoncés par on ne sait quelle autorité qui les commandent.

Il en va de même pour tout le vaste domaine de l’iconographie, de la caricature en particulier – on peut caricaturer Mme Merkel dans la presse française, les journaux ne s’en privent pas – mais mieux vaudra éviter de le faire sur un mode trop proche des stéréotypes traditionnels des Teutons et Teutonnes de la propagande antiboche du début du XXème siècle.

Ce n’est malheureusement pas que ce registre de discours enté sur la culture de l’ennemi ait disparu dans cet espace – c’est plus exactement qu’il s’est déplacé et que, désormais mis hors-circuit dans le traitement de l’étranger proche, il n’en finit plus au contraire de s’intensifier dans le traitement de cette figure de l’ennemi intérieur, du parasite, de l’indésirable dangereux qu’est « l’islamiste » et, d’une façon plus générale, « l’immigré » réel ou imaginaire, le mauvais sujet post-colonial. Le changement d’époque, ce n’est pas la disparition de la culture de l’ennemi, c’est son retraitement, son reconditionnement.

C’est là, bien sûr, une restriction de taille. Pour autant, la formation à l’échelle de l’Europe occidentale d’un espace d’intégration dont la principale caractéristique n’est pas qu’il fonctionne comme un marché unique, avec une monnaie unique, placé sous le signe d’institutions supranationales, mais bien qu’y prévaut désormais ce code du voisinage pacifié, délié de la culture de l’ennemi. Comme on l’a bien vu, la crise migratoire puis celle du Covid 19 ont conduit les États ouest-européens à rétablir des contrôles d’intensité variable aux frontières – pour autant, ce retour des frontières n’a pas fait revenir de façon massive dans son sillage le discours de l’ennemi à nos portes. Celui qui est désormais placé sous ce régime (discursif) de l’inimitié, c’est d’une part le migrant, de l’autre l’islamiste assimilé à un terroriste et enfin, de façon croissante, le Chinois – pas (encore ?) le patron du restaurant chinois du coin et où nous avons nos habitudes, non, le Chinois assimilé à la puissance chinoise montante et à l’État chinois.

Ces mutations affectant le code de l’hostilité et des relations de voisinage sont désormais partie intégrante de l’état d’esprit et des conduites de la grande majorité des populations dans les pays d’Europe occidentale. Lorsque des Français se rendent en Allemagne ou en Italie, ils ne s’y sentent nullement en terre ennemie ou en pays hostile – comme des personnes d’origine coloniale, immigrants récents ou non, peuvent se sentir en France aujourd’hui même.

Cette situation a pour effet que lorsque des Européens de l’Ouest se transportent en Asie orientale et y séjournent durablement, ils ne peuvent qu’être vivement affectés, choqués d’y constater que ces pays vivent sous un régime de l’hostilité et de la culture de l’ennemi qui leur rappelle douloureusement quelque chose – cette sorte de tyrannie de l’inimitié entre voisins dont ils éprouvent la péremption, sous leurs propres latitudes, comme un soulagement.

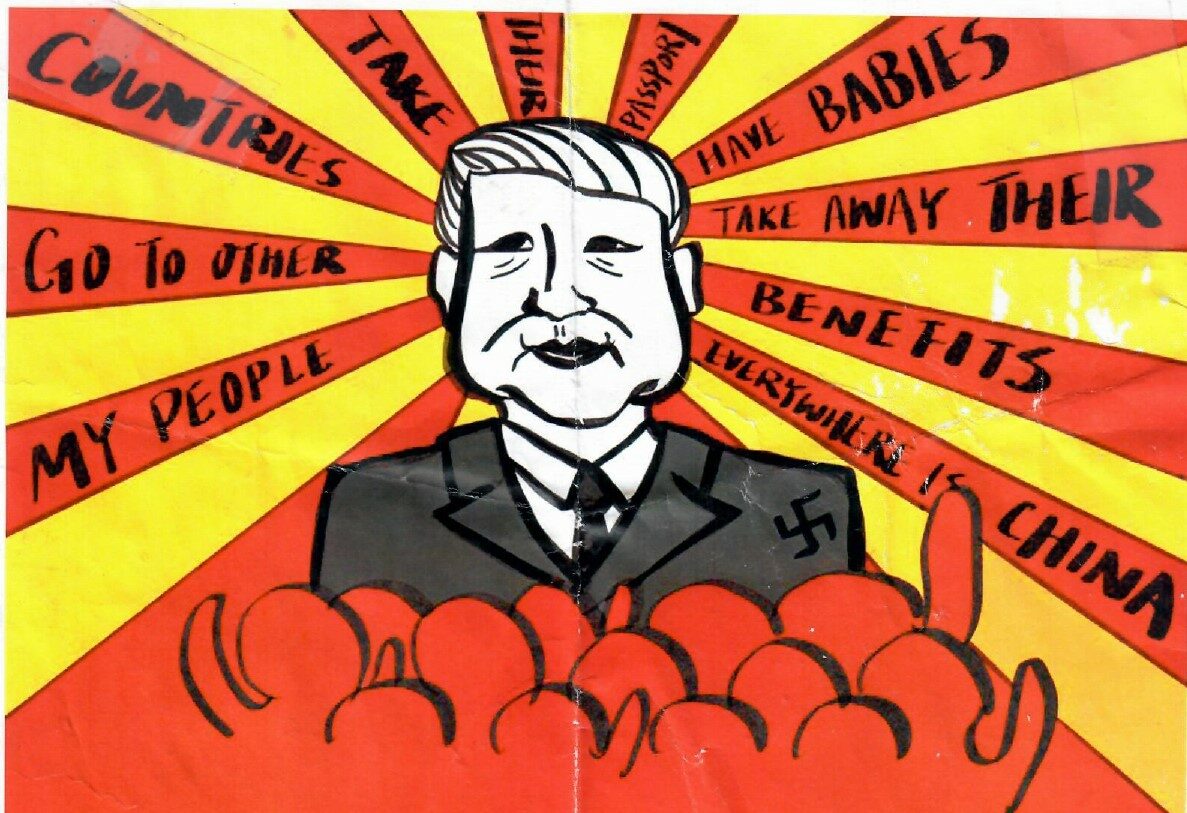

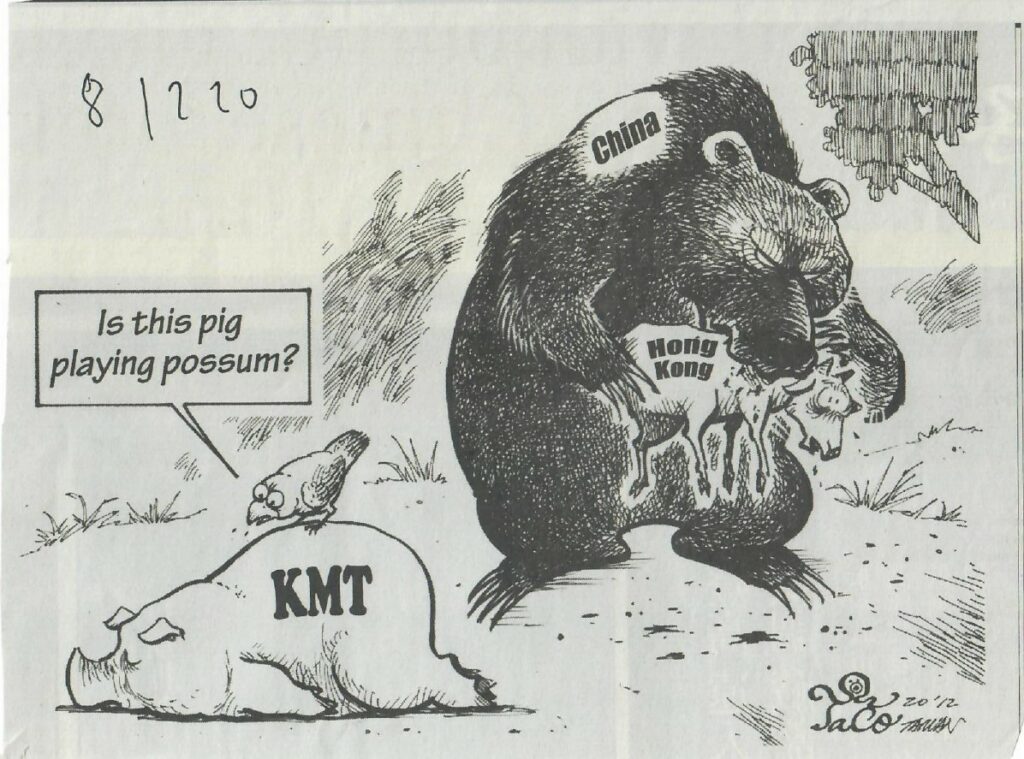

Cette expérience est particulièrement éprouvante pour un Européen de l’Ouest vivant à Taïwan. L’emprise qu’y exerce la culture de l’ennemi, tournée en tout premier lieu contre la Chine continentale, tout particulièrement parmi les élites politiques, médiatiques, académiques, apparaît à tout observateur issu de ce vieux monde européen dont l’esprit ne soit pas embrumé par les fièvres partisanes comme proprement confondante. Il ne peut pas s’empêcher d’être frappé par les parentés qu’entretient le régime sous lequel est placée cette animositié publique avec ce passé que nous, Européens de l’Ouest, ne sommes parvenus à congédier qu’au prix le plus fort. Le sentiment de déjà-vu nous envahit dès lors que nous ouvrons ces journaux, entendons ces discours, voyons ces panneaux (ceux où s’étalait naguère la propagande haineuse usurpant le nom de John Lennon) où, de manière obsessionnelle, les dirigeants de Chine continentale sont injuriés, vilipendés, caricaturé sous la forme de bêtes répugnantes ou féroces, de monstres sanglants, traités de nazis, de bourreaux, d’exterminateurs, d’ennemis du genre humain – tout cela nous est si familier !

Mais cette familiarité, précisément, a pour nous le goût et l’odeur d’un cauchemar – celui de ces temps où, pour nos propagandes hyperboliques, le voisin désigné comme l’ennemi héréditaire ne pouvait être qu’un barbare aux mœurs décadentes ou retardataires, un monstre assoiffé de conquête et de sang, parlant un jargon incivilisé, un peuple de crétins aux louches origines… Et ce qui nous est tout aussi familier, parce que nos parents, nos grands parents, nos arrière-grands-parents en ont fait l’expérience directe, c’est la rigoureuse association de ces discours de haine, cette idéologie de la criminalisation du voisin avec les charniers et les ruines qui ont constellé l’Europe tout au long de la seconde moitié du XIXème siècle et de la première moitié du XXème.

Nous avons, du fait de cette expérience historique partagée, celle des violences extrêmes au XXème siècle particulièrement, l’intuition forte du fait que la tyrannie de la culture de l’ennemi, c’est ce qui conduit à la guerre ; que c’est, bien davantage qu’une politique ou une stratégie, une maladie collective, une malédiction qui pèse sur les peuples sur lesquels elle s’abat, une fabrique de somnambules.

Bien sûr, ce n’est pas une calamité qui tombe du ciel, la culture de l’ennemi, ça se fabrique, ça s’entretient, ça se renouvelle et s’intensifie à dessein – cela n’existe pas sans machines et fabriques discursives – il suffit d’ouvrir chaque jour Taipei Times et autres feuilles équivalentes pour s’en persuader. La fabrication de la culture de l’ennemi, c’est une forme de criminalité politique comme une autre, le crime y a son (ses) nom(s) et adresse(s) – la chose est criante lorsqu’on reconstitue, par exemple, la généalogie de la Première guerre mondiale en Europe : en arrière-plan de l’enchaînement des événements, tels qu’il s’accélère à partir du début de l’été 1914, jusqu’à échapper totalement au contrôle des chancelleries, se profile l’inlassable agitation des fabriques discursives acharnées à faire vivre la culture de l’ennemi1.

C’est comme une spirale et, lorsqu’arrive ce moment où les peuples eux-mêmes (et non plus seulement telles élites ou groupements d’intérêts) sont embarqués, plus rien ne peut arrêter la machine infernale. Il n’est donc pas du tout exagéré de dire que ceux qui se sont spécialisés dans la promotion de la culture de l’ennemi et en fournissent le combustible jour après jour ne sont pas seulement des agitateurs ou des pourvoyeurs de tensions irresponsables, mais bien des fauteurs de guerre. Ce à quoi ils aspirent, c’est à une bonne guerre qui remette l’ennemi « à sa place » – la turbulente Serbie pour l’Autriche-Hongrie en août 1914, la Chine communiste, aujourd’hui, dans la propagande de haine des agitateurs de Hong Kong et Taïwan.

On ne saurait trop insister sur ce qui apparente la culture de l’ennemi à une marée noire : lorsqu’elle s’est abattue sur un peuple, l’a englué, enveloppé, s’est infiltrée dans sa subjectivité historique et politique, a pollué son langage, alors il faut à ce peuple bien des épreuves et bien des peines pour s’émanciper de cet assujettissement. La culture de l’ennemi devient, dans la durée, un ethos qui colle à la peau des gens, pas seulement à leur langage, qui ouvre des brèches dans lesquelles sont susceptibles de s’engouffrer toutes les fuites dans l’imaginaire, tous les passages à l’acte.

Tout cela, c’est l’expérience historique qui nous l’a enseigné, à nous Européens de l’Ouest. Cette expérience collective est trop récente pour qu’elle se présente à nous, toutes générations confondues, comme histoire antiquaire, pure matière scolaire – savoir inerte à ce titre. Bien au contraire, elle est ce qui déclenche chez les uns et les autres des signaux d’alarme et des réflexes d’aversion dès que nous assistons à quelque manifestation qui pourrait s’assimiler au retour de la rhétorique de l’ennemi propre à l’époque des guerres entre États-nations européens. C’est la raison pour laquelle les caricatures des dirigeants chinois, l’imagerie destinée à désigner « la Chine » comme terre de barbarie et de tyrannie sanglante ne nous apparaissent pas seulement déplacées, inactuelles, mais nous révulsent à proprement parler. Nous éprouvons douloureusement et avec une constante inquiétude, à les voir, que la disparité des régimes de l’hostilité est ce qui prévaut à l’échelle de la planète ; et, plus particulièrement, il nous apparaît que l’Asie orientale est une sorte de conservatoire de formes dont nous aimerions tant dire qu’elles appartiennent au passé. Tout ceci est pour nous, Européens vivant en Asie orientale, un perpétuel facteur de désorientation et de désarroi.

Le déclin de l’Europe (économique et politique, notamment) est, pour nous, un topos très familier et ce n’est pas nécessairement une chose dont nous devions, en tant qu’Européens, précisément, nous désoler – si l’eurocentrisme et, plus généralement, l’occidentalocentrisme (et toutes les présomptions qui les accompagnent) devaient y laisser quelques plumes, nous pourrions y voir une bonne plutôt qu’une mauvaise chose. Mais s’il est une chose dont nous ne saurions imaginer le retour sans effarement, c’est bien, pour nous Français, le temps des Barrès et Déroulède, cet âge où les eaux grasses de l’imbécilité patriotique et chauvine saturaient les égouts de la vie publique – ce temps, donc, où l’Allemand ne se représentait bien que sous les espèce du Boche à casque à pointe, prédateur, barbare semi-asiatique.

Or, quand nous lisons les éditoriaux de Taipei Times et découvrons les croquis qui les accompagnent, c’est ce que nous voyons. Et nous nous demandons non seulement à quoi jouent les faibles d’esprit qui s’amusent à ça, mais aussi dans quel temps ils vivent.

Pour être tout à fait équitable, il ne s’agirait pas d’oublier que ces imbéciles-là sont sous influence, que leur ardeurs belliqueuses et leur culture de l’ennemi sont sans relâche alimentées par ceux qui soufflent sur les braises à travers l’Océan Pacifique… Ce qui est caractéristique pour l’Asie orientale aujourd’hui, c’est que la culture de l’ennemi y est constamment réenvenimée par les interférences des États-Unis qui considèrent, depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, tout le Pacifique comme leur Mare Nostrum et incluent l’Asie de l’Est et du Sud-Est dans leur « grand espace »2.

La culture de l’ennemi prospère sur la tyrannie de l’inexpiable – l’entretien d’une figure de l’ennemi entendu comme le fauteur de crimes qui ne sauraient être pardonnés. Il est intéressant de noter que le motif de l’inexpiable a été chauffé à blanc, dans l’Europe de la fin du XIXème siècle et de la première partie du XXème, par les discours nationalistes et chauvins dans un contexte où tous les nationalismes se ressemblaient et pratiquaient, chacun pour son compte, des surenchères de même type, se regardaient et s’insultaient en miroir. Ce n’est qu’avec la montée du fascisme dans le sud de l’Europe et, surtout, du nazisme en Allemagne, que le motif de l’inexpiable est devenu indissociable de celui du systémique – les crimes du nazisme (entendu comme le pur antagonique de la démocratie) n’apparaissant pas aux yeux de ses ennemis comme solubles dans le nationalisme allemand, présentant, par rapport à celui-ci, un excédent irréductible au prussianisme, à l’esprit de conquête grossdeutsch, aux présomptions du pangermanisme, etc.

Ce sont bien les nationalismes classiques qui ont inscrit dans l’ordre des discours de l’hostilité entre peuples et États européens le motif de l’inexpiable et l’ont nourri avec le souvenir des guerres, des invasions, des occupations, des spoliations – tout ce stock d’ images supposées traumatiques, du bombardement à l’artillerie lourde de la cathédrale de Reims à l’occupation de la Ruhr en passant pas le viol des femmes belges par l’occupant prussien…

Le motif de l’imprescriptible attaché au souvenir des crimes collectifs commis par l’État nazi comme État totalitaire, est venu surenchérir sur celui de l’inexpiable, forgé, lui, dans le creuset des nationalismes chauffés à blanc.

Ici encore, l’émancipation de la tyrannie exercée par la culture de l’ennemi s’opère par désintensification pour une part, déliaison pour l’autre : d’une part, les peuples autrefois dressés les uns contre les autres par les passions nationalistes cessent de se jeter au visage les crimes commis par les uns et les autres lors des hostilités qui les ont opposés et l’on ne fait pas de la politique, au présent, avec ces souvenirs ; d’autre part, s’il n’est pas question de désintensifier la mémoire des crimes contre l’humanité et moins encore celle du génocide commis pendant la Seconde guerre mondiale, cette mémoire des crimes imprescriptibles n’a pas pour vocation à perpétuer la notion d’un peuple coupable, peuple criminel – la condition de cette opération de déliaison étant, bien sûr, que les Allemands se soient eux-mêmes déliés des crimes commis par les nazis en les condamnant sans équivoque.

Sous le régime de l’inimitié qui persiste en Asie orientale, on procède tout à fait à l’inverse : l’inexpiable, indistinct de l’imprescriptible, y prospère plus que jamais, entendu comme machine, mécanisme destiné à remettre « l’autre » à sa place de criminel, de coupable, d’ennemi intrinsèque, donc. Cet usage instrumental de la mémoire des crimes historiques, commis en temps de guerre comme en temps de paix, est omniprésent : esclavage sexuel des femmes des pays colonisés ou occupés, organisé par l’Armée impériale japonaise pendant la Seconde guerre mondiale, exterminations en masse lors de l’occupation de Nankin (novembre 1937), bombardements états-uniens sur la Corée du Nord pendant la guerre de Corée, Grande famine en Chine consécutive au « Grand bond en avant », violences et exactions commises pendant la Révolution culturelle, massacre de la Place Tien An Men, camps de rééducation destinés aux Ouïghours, Terreur blanche sous le régime de la loi martiale à Taïwan, etc. – autant de souvenirs associés à la criminalité d’État, aux crimes de guerre imputables aux uns et aux autres… et qui sont le grain à moudre des moulins s’activant à relancer, recycler sans fin les accusations mutuelles.

C’est comme une forme de sort jeté sur les relations entre les peuples, mais dont bien sûr tirent le meilleur parti ceux qui veillent à ce que la machine à produire le ressentiment ne s’arrête jamais – ce qu’on pourrait appeler une industrie discursive, avec ses chefs d’atelier, ses contremaîtres, ses ouvriers… Il suffit de lire assidûment Taipei Times pour comprendre comment ça marche, et l’ascendant qu’exerce l’idée fixe (l’ennemi comme idée fixe) sur ceux qui exercent ce triste métier à plein temps.

Il n’est pas nécessaire d’être un lecteur assidu de Carl Schmitt pour comprendre que, dans les sociétés modernes, l’entretien de la culture de l’ennemi marche d’un même pas que la criminalisation de celui-ci, de sa disqualification comme ennemi honorable – celui avec lequel une paix peut être conclue, une fois vidée la querelle qui débouche sur l’affrontement armé. La criminalisation de l’ennemi vise à la fois les États (les régimes politiques) et les peuples. C’est la raison pour laquelle le racisme en est l’inévitable accompagnement, dans les guerres néo-impériales conduites par les États-Unis, dans la propagande hégémoniste, comme dans l’agitation contre la Chine continentale conduite à Taïwan.

Si l’on avait besoin d’une manifestation éclatante du fait que le racisme, dans les sociétés modernes, ce n’est pas la permanence ou le retour de l’archaïque, des litiges ancestraux entre peuples et races que tout oppose – mais bien avant tout une production discursive des États et des élites, c’est à Taïwan qu’on la trouverait aujourd’hui. Ce pays, donc, cet État dont l’association au terme de nation demeure plus qu’hypothétique, peuplé, pour l’immense majorité, de Chinois ethniques et sinophones, où demeure profondément enraciné dans le peuple le fonds de la culture et des mœurs traditionnelles chinoises – et donc cette souveraineté de fait dont les élites politiques et médiatiques réussissent ce tour de force de produire ad usum populi et mundi, un racisme anti-chinois aussi virulent que vulgaire et tout entier destiné à trancher le lien culturel et historique qui unit l’île au continent.

La fabrication de ce racisme de synthèse est évidemment indissociable de la criminalisation du régime en place sur le continent, désigné comme ennemi de l’humanité, mais la rhétorique qui la soutient ne recule pas, fréquemment, devant la qualification dépréciative des Chinois du continent, peuple d’esclaves prosternés devant le despote – convergeant en cela, bien souvent, avec la propagande xénophobe (anti-Han ou Chinois du Nord) des mouvementés hong kongais de naguère3.

Rappelons simplement pour mémoire que la criminalisation de l’ennemi, c’est ce qui se destine à justifier l’emploi de tous les moyens non pas tant pour le vaincre à l’occasion d’un affrontement armé ou autre, mais sa pure et simple destruction. À Taïwan, la culture de l’ennemi et le racisme anti-chinois véhiculent un message et un seul : Cartago delendam est, il faut liquider le régime chinois, s’activer à en précipiter la chute par tous les moyens, détruire le Parti communiste chinois, démanteler l’État qu’il a construit, effacer toute trace de la Révolution chinoise – la victoire des communistes chinois sur le Kuomintang. Le propre de la culture de l’ennemi est de figer les situations historiques sur des contentieux sans cesse réactivés et, ce faisant, de durcir les antagonismes et de faire des oppositions des questions de tout ou rien. C’est d’ignorer la diplomatie entendue comme moyen de fluidifier les incompatibilités entre des « modes d’existence » (Bruno Latour) a priori incompatibles.

Transposée en termes ouest-européens, l’anti-politique sinophobe que conduisent aujourd’hui les dirigeants taïwanais vis-à-vis de la Chine continentale, ce serait Madame Merkel et la CDU-CSU unis derrière elle comme un seul homme agençant toute la politique de la RFA autour du motif unique du retour à l’Allemagne des provinces « volées » de l’Alsace, la Lorraine, les territoires de l’Est et le reste, jusqu’à Königsberg (Kaliningrad). Quiconque, en Allemagne, ne s’alignerait pas sur cette agitation se verrait aussitôt décerner le titre de membre de la cinquième colonne et agent de l’ennemi… Image de cauchemar pour tout Européen de l’Ouest en possession de ses facultés mentales – et la raison pour laquelle nous (qui vivons dans cette partie minoritaire du monde chinois et ne pouvons nous résoudre à ce que Taïwan devienne durablement une déjection états-unienne flottant en mer de Chine) sommes à ce point rebutés lorsque nous assistons ici à ces reenactments grotesques, du pire de notre histoire moderne.

Notre expérience historique, c’est que les frontières armées, les lignes Maginot, les murs de Berlin et les Rideaux de fer, tous ces symboles des guerres à répétition entre États-nations et des guerres froides, tout cela est destiné à tomber en poussière et à se dissoudre dans le cours des temps ; que les frontières jadis ou naguère encore tracées dans le sang et la chair des peuples sont faites pour s’effranger et devenir suffisamment « blanches », transparentes pour que les Allemands de Fribourg (Freiburg-in-Breisgau) aient leurs habitudes dominicales dans les fermes-auberges vosgiennes, de l’autre côté du Rhin, que des milliers de Français frontaliers passent chaque jour, dans l’autre sens, « de l’autre côté », du côté de Sarrebrück, pour aller bosser en Allemagne, que je fasse de préférence mes courses du côté italien (où les produits alimentaires sont meilleur marché) quand je séjourne à Menton…

La classe entrepreneuriale taïwanaise n’ignore rien de ces processus et de ces dynamiques, elle qui, au tournant du siècle, a pleinement profité de l’ouverture de l’appareil productif et du marché chinois à son expertise et à ses capitaux pour y investir, y aller faire des affaires – le business et la circulation du capital jouant ici le même rôle dans le brouillage ou l’atténuation de la culture de l’ennemi que le tourisme dans l’Europe occidentale de l’après-guerre. Et puis, les données économiques et les conditions politiques changeant, avec les prémisses de la nouvelle guerre froide et l’arrivée aux affaires à Taïwan des indépendantistes clients de l’Administration états-unienne, ces entrepreneurs, ayant sans scrupule extorqué toute la plus-value possible au prolétariat de Chine continentale, se sont rapatriés avec armes et bagages (leurs capitaux et leurs profits) et, souvent, ralliés au parti anti-chinois. On a là un exemple saisissant de l’égoïsme sacré de la classe capitaliste qui ne fait que des affaires et « pas de politique » : il s’avère rétrospectivement que la percée des entrepreneurs taïwanais sur le continent qui aurait pu entrer en composition dans une dynamique de pacification, d’abaissement des tensions et de désintensification de la culture de l’ennemi n’aura été qu’un raid économique, sans incidence durable sur l’état des relations entre les deux Chine(s). Aujourd’hui, le secteur entrepreneurial taïwanais s’active à tirer parti du nouveau contexte – la guerre froide sino-« américaine » – en investissant sur d’autres marchés, en développant les relations commerciales et les partenariats industriels dans d’autres directions – aux États-Unis, en Inde, en Australie… Non, décidément, les capitalistes « ne font pas de politique »…

La culture de l’ennemi, c’est aussi tout un dispositif de chaînes – non pas d’équivalence (Laclau), mais d’associations : de l’ennemi hypostasié (qui, comme dans le délire schizophrénique, devient l’objet associé à des stridences et des intensités insupportables), à la figure du criminel, ennemi de l’humanité puis, à l’étape suivante, à la production d’une réalité bis, réalité de synthèse dont la propagande, le delirium tremens discursif, sont l’expression. La criminalisation de l’ennemi, c’est ce qui ouvre les vannes à ce qu’il y a un peu plus d’un siècle, pendant la Première guerre mondiale, on appelait les bobards et qu’on appelle aujourd’hui les fake news – les crimes imaginaires commis par les soudards germaniques dans les régions occupées dans un cas, les centaines de disparus, les chambres de torture à Hong Kong pendant le mouvement de 2019-2020 dans l’autre.

En d’autres termes, le propre de la culture de l’ennemi est d’être un puissant facteur (adjuvant) d’émancipation de la réalité (plus sobrement : du présent entendu comme le réel, du passé comme tissé de faits incontestables…). Sous le régime d’expression institué par la culture de l’ennemi, on peut professer littéralement n’importe quoi et le faire impunément, pour peu que le public, les récepteurs du discours se plient aux règles de ce régime. On peut dire que l’invasion de la Belgique par l’Allemagne en août 1914 est une mesure préventive contre une attaque imminente de l’Allemagne par la Belgique (ou la France, prête à violer la neutralité belge) ; on peut dire qu’aujourd’hui les navires de la 7ème Flotte états-unienne patrouillent dans le détroit de Taïwan, en mer de Chine, pour faire respecter la liberté des mers. On peut dire que la diplomatie sanitaire pratiquée par la Chine en direction de pays d’Afrique ou d’Amérique latine, à l’occasion de la pandémie Covid 19, avec la vente à bon marché de vaccins et la construction d’hôpitaux, c’est de l’expansionnisme pur et simple – une autre façon (sournoise) de faire la guerre. On peut tout dire, parce que la culture de l’ennemi, c’est une immense machine paranoïaque dont le propre, comme le discours du grand parano, est de toujours retomber sur ses pieds et de n’être jamais à court de « raisons » et d’arguments.

La culture de l’ennemi, c’est une maladie de la politique, comme la paranoia est une psychose. Quand la paranoia s’empare des élites dirigeantes d’un pays, d’un État, cela donne ce que l’on a connu sous le maccarthysme aux États-Unis, les chasses aux sorcières indiscriminées, la vie publique placée sous condition de police, de surveillance et de méfiance généralisées – et cela demeure, à juste titre, dans les annales du pays, comme une période noire. Ce n’est pas pour rien que maccarthysme est entré dans la langue (et pas seulement l’anglais) comme une sorte de concept répulsif destiné à désigner ce type de régime ou de pratique placé sous le signe de la suspicion généralisée et de l’esprit de police ; ce n’est pas pour rien que ce concept revient tout naturellement dans la conversation lorsqu’il s’agit de qualifier les atteintes aux libertés commises aujourd’hui à Taïwan au nom de la lutte contre « l’infiltration » de l’ennemi communiste et continental dans l’île. Aux États-Unis, le souvenir collectif qui se conserve de la période maccarthyste est celui d’années où la grande bêtise de l’État et de ses serviteurs obsédés par une idée fixe (le communisme) impose ses conditions à la vie publique, où la vie intellectuelle, la culture et les arts souffrent de la censure et du conformisme le plus étouffant.

La façon dont l’étau des haines immémoriales opposant le voisin au voisin, dressant les États-nations les uns contre les autres, a été desserré en Europe occidentale montre que les fatalités historiques, cela n’existe pas. La flamme qui brûle sous l’Arc de Triomphe a une vocation (passablement désintensifiée) de rassemblement national voire de patriotisme (mais que reste-il du patriotisme dans un pays comme la France ?), en tout cas, elle ne se destine pas à entretenir la haine de l’Allemagne, elle n’est pas la flamme de la haine du mauvais voisin. Lorsque l’on dresse un monument ou produit une œuvre qui entretient la haine de l’ennemi – extérieur ou intérieur ou l’un en tant que l’autre -, on le fait sciemment et on prend la responsabilité de ce geste dans le présent et devant la communauté humaine – c’est ce que fait par exemple Detention, film taïwanais (2019), médiocre œuvre de fiction inspirée par l’esprit de faction, la haine de l’ennemi intime et qui souffle à en perdre haleine sur les braises de la guerre civile ; un geste typique d’esclave de la mémoire, dirait Nietzsche, enfermé dans la répétition du passé et écrasé par le fardeau du ressentiment – de l’immémorial4.

Image ramassée et saisissante de la pluralité des mondes en même temps que de l’omniprésence unifiante de la culture de l’ ennemi sous différentes latitudes : je me cogne le front ici aux caricatures anti-chinoises publiées dans Taipei Times comme je le fais aux caricatures islamophobes publiées par Charlie Hebdo quand je suis en France. J’y retrouve la même abjection, le même symptôme, la même maladie du présent – et cette image déprimante de la finitude de notre monde – où que l’on s’enfuie, on retrouve toujours le nihilisme à sa porte…

- Sur ce point : Christopher Clark : Les Somnambules, Flammarion, 2015.

- Voir Alain Brossat, « Grand espace et guerre froide », ACTA, 29 septembre 2020.

- Voir notre entretien avec Alain Brossat : « La radicalité d’aujourd’hui doit être non seulement anti-impérialiste mais aussi décoloniale ».

- Film de John Hsu qui, sous prétexte de rendre hommage aux victimes de la terreur blanche exercée par le Kuomintang sous le régime de la Loi martiale, vise à criminaliser le principal parti d’opposition tout en servant la soupe aux élites de gouvernement. Un cinéma opportuniste au service de l’agitation et de la propagande de haine.